Legendários: o fato social que descortina a semiótica e a estética fascista

- Redação

- 11 de set. de 2025

- 30 min de leitura

Ensaio publicado em formato digital.“Legendários – o fato social que descortina a semiótica e a estética fascista” integra um e-book de autoria de Jeser Batista. A obra propõe uma leitura crítica e interdisciplinar sobre a masculinidade autoritária, entendida como projeto político reciclável, que se reinventa em símbolos, gestos e performances contemporâneas

Para referenciar: BATISTA, Jeser. Legendários: o fato social que descortina a semiótica e a estética fascista. São José; Indaial: edição do autor, 2025. eBook (PDF). Disponível em: https://www.codigoaberto.net/post/legendarios. Acesso em: 2 set. 2025.

Prefácio – A Estética da Autoridade

Antes de ser regime, o fascismo foi linguagem

Este segundo ensaio sobre o fascismo, com foco em sua semiótica e estética, nasceu de uma conversa. Ou melhor, de um incômodo sincero vindo de quem leu o primeiro. Alguém me perguntou, com um tom mais de urgência do que de dúvida: 'Mas e o fascismo em Santa Catarina, não sei se é realmente assim como você descreve!'

Foi assim, quase sem aviso e sem pretensão, que o assunto voltou a doer. Porque não se tratava apenas de um ponto geográfico, mas de um campo simbólico pulsando sob nossos pés. A partir daquele diálogo informal — talvez o mais honesto dos métodos —, surgiu a necessidade de ir além: de olhar para o fascismo não apenas como sistema político ou organização de poder, mas como linguagem, como atmosfera, como estética.

Assim nasceu este ensaio: de um fato pequeno, mas revelador. Porque é assim que o fascismo se apresenta. Não primeiro em tribunais, mas em rostos. Não primeiro em leis, mas em gestos. Então decidimos olhar para eles. Decidimos escrever não como quem ensina, mas como quem conversa com quem também se espanta.

O texto que se segue é uma resposta — e uma ruptura. Trata-se de uma análise que revela como certos grupos fascistas do presente se reorganizam, não como repetição bruta do passado, mas como reconfiguração estética e comunicacional de velhas fórmulas. Nosso objeto de estudo é, portanto, uma nova formação de fascistas "qualificados" por um método antigo, agora renovado e revestido de desejo.

E como sempre foi, o fascismo se vende como solução: parece correto, parece coerente, parece necessário. Mas tudo não passa de uma encenação. São meninos frágeis em busca de afirmação, tentando se convencer de que são mais do que o mundo os fez sentir que eram. Este ensaio é para quem quer enxergar além. Para quem aceita romper.

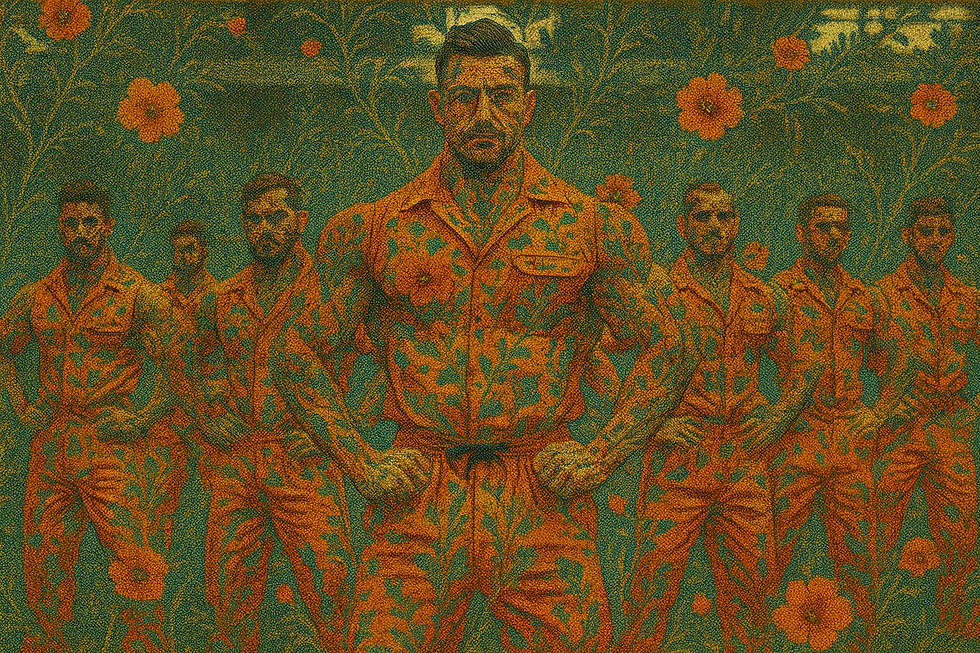

Neste ensaio, propomos ao leitor um mergulho na estética do autoritarismo, entendendo como o fascismo se manifesta por gestos, slogans, fardas, cores e modos de olhar. A figura do “homem ideal” não é só uma construção cultural — é uma arma política, uma narrativa performada diariamente por quem busca dominar, silenciar e ordenar o mundo à sua imagem e semelhança.

Este prefácio é, portanto, um convite:a ver não apenas o que está na superfície, mas o que se repete silenciosamente como norma. Ler imagens, poses, decodificar o espetáculo. Porque quando aprendemos a ver, aprendemos também a resistir.

Breve Prólogo

Antes de conquistar governos, o fascismo conquistou olhares. Ele não chegou como decreto, mas como símbolo, estética, mito. A autoridade começou a se expressar através da imagem: um corpo reto, uma voz firme, uma multidão marchando em sincronia. A linguagem visual sempre precede o regime. E é por isso que resistir começa pelos olhos!

Introdução – A Repetição Histórica como Estratégia de Domínio Emocional e Social

A tese que estrutura este ensaio é simples e ao mesmo tempo brutal: a masculinidade autoritária é um projeto político que se recicla. Não estamos lidando apenas com homens em crise. Estamos lidando com a reinvenção constante de um ideal de homem usado como ferramenta de dominação.

Inspirado no ensaio anterior "O Fascismo que Anda sem Farda", este texto mergulha mais fundo em um fenômeno contemporâneo: o surgimento dos chamados "Legendários". Homens que sobem montanhas, gritam em uníssono, performam força, superação e sacrifício como se estivessem redimindo um mundo. Mas estariam redimindo ou apenas reproduzindo?

O contraste entre essa montanha dos Legendários e a montanha filosófica de Zaratustra é intencional. Ali, onde Nietzsche propõe a superação do homem comum, os Legendários parecem propor o resgate de uma versão arcaica dele. Onde deveria haver dúvida, oferecem certeza. Onde deveria haver travessia, impõem roteiro.

Nosso objeto de análise é, portanto, o "homem ideal" como peça central de um projeto estético, afetivo e político. Três vértices estruturam a leitura: corpo, fé e culpa.

Utilizaremos uma metodologia crítica e interdisciplinar, com apoio de teorias da filosofia, estudos de gênero, história política e crítica cultural.

E para explicar a tese da masculinidade autoritária e o homem ideal, usaremos como material de base o fato social — o fenômeno "os Legendários" — comparando-o a grupos fascistas europeus e ao integralismo brasileiro.

Este ensaio não pretende ser resposta, mas provocação. Um espelho. Uma rachadura. Um convite ao olhar desconfiado diante do que nos vendem como força, mas que talvez seja apenas medo vestido de ordem.

Capítulo 1 – A tese: a masculinidade autoritária como projeto político reciclável

Esta tese que apresentamos é direta como um gesto de luta, e é também densa como uma cicatriz da história: a masculinidade autoritária é um projeto político que se renova, se reimagina sob novos símbolos, novas mídias e novos gritos de guerra. Seu cerne, porém, é inerte é o mesmo: é disciplinadora, moralizante, repressora e, emocional e socialmente excludente. Este centro identitário é a engrenagem que conecta legiões de homens e mulheres pelo século XX e que agora em 2024/5 retorna disfarçada de performance e “entretenimentizada” pelo Instagram, e tenta, marchar outra vez.

Nós tomamos como objeto de análise o fenômeno social moderno conhecido como “Os Legendários”, um coletivo (sob o guarda chuva de uma empresa) que se organiza sob o discurso da superação masculina, do resgate dos valores e da reconexão espiritual. Embora este ensaio não seja um julgamento moral, é um convite à análise crítica. Propomos pensar este fenômeno como um fato social, nos termos de Émile Durkheim: uma manifestação coletiva, exterior aos homens, porém dotada de força normativa e capaz de formar comportamentos, crenças e estruturas simbólicas.

Nesse aspecto, ao abordar Os Legendários como fato social, buscamos observar os mecanismos por que essa agremiação reproduz — consciente ou de outra forma — estruturas ideológicas que foram centrais ao fascismo europeu do século XX e ao integralismo brasileiro. Padrões como a celebração do corpo viril, a devoção à ordem moral, performática disciplinar e a afirmação de uma comunidade messiânica, são somente, e não surpreendentemente: reincidentes. O problema não é nem tanto se Os Legendários são fascistas “póros” na definição histórica precisa, mas quais são os elementos que compõem o fascismo clássico que são reciclados, ressignificados e mercantilizados atualmente através deste movimento.

A simbólica reciclagem da estética autoritária não se reduz à nostalgia ou pela ignorância histórica: ela se transformou em ativo político e econômico. E é aqui que o alerta se torna mais agudo. Pois ao passo que o fascismo, que antigamente, se baseava no medo e na força bruta, hoje passa a ser vendido e de forma literal, inclusive sendo comercializado, como modo de existência, como curso de masculinidade, como experiência de fim de semana transcendental, eleva o nível do perigo atual de gerar mais violência simbólica, já que agora se apresenta disfarçado de autoconhecimento.

Deixamos, então, ao juízo do leitor uma questão desconfortável: se a moral, a estética e o cerimonial desse novo movimento ecoam tanto as da máquina fascista... o que precisamente estamos testemunhando? Um renascimento ideológico ou uma nova cara de um bom negócio levantado sobre insegurança, culpa e performance da autoridade masculina?

Capítulo 2 – A moral do homem ideal

Construção do "homem ideal" é um projeto de engenharia semiótica que atravessa a modernidade e se agita nos momentos de crise. Em curvas de instabilidade social, econômica ou moral, reaparece com força maior na figura do homem forte, decidido, viril, moralmente inabalável. É ele que se compromete em botar ordem nos lençóis da anarquia, recuperar os valores destruídos, defender as famílias e silenciar aqueles que questionam. É também ele que carrega consigo, muitas vezes, o ovo da violência justificada, travestida de autoridade. Trump, Jair, Jorginho e outros ignóbeis porém habilidosos manipuladores amorais, são os exemplos incompletos - pois são fisicamente caquéticos - disso!

Uma moral que fundamenta e baliza essa figura que é conservadora, mas também autoritária. Ela não se assenta nos princípios universais de empatia e de justiça, mas na imposição de normas de comportamento que objetivam manter estruturas de domínio. Nessa construção moral, o homem não pode questionar, não pode sentir, não pode pedir. Precisa apenas agir, resistir e mandar. Trata-se portanto de um modelo de humanidade reduzido à função de pilar da ordem, - oportunamente -, inquestionável.

Ao longo da história, regimes autoritários souberam muito bem aproveitar essa imagem. A propaganda fascista da Itália e da Alemanha utilizava corpos masculinos como modelos de virilidade. No Brasil, o Integralismo de Plínio Salgado recuperou o modelo da imagem do homem cristão, disciplinado, que marcha na fé e na obediência. Atualmente, observamos ecos de todas aquelas práticas de ontem nos discursos de influenciadores, pastores e gurus de superação masculina, que vendem obediência como virtude, silêncio como sabedoria e disciplina como redenção.

Esta moral de homem perfeito também é associada à uma concepção de pureza. O homem que se apresenta como perfeito é o homem que repudia o erro, o vício, o diverso, o diferente. É o homem que se define em contradição ao que não se conforma. Assim, ele é, acima de tudo, um inimigo do pluralismo. Não só pelo sentido da palavra, mas justo pelo simples fato de existir. O homem ideal não debate: ele corrige. Não negocia: ele impõe. Não escuta: ele julga.

Se, desconstruirmos essa moral, não negamos a importância de valores como responsabilidade, coragem e firmeza; Mas os libertamos de sua prisão autoritária. O que sugerimos é olhar para esse modelo de homem com os olhos da história, da crítica e da compreensão. Para que possamos, finalmente, perceber que o homem ideal, tantas vezes exaltado, é também um fantasma: uma imagem vendida como virtude, mas alicerçada no medo, na culpa e na promessa vã, de um poder que liberta, mas na prática, restringe.

Capítulo 3 – O corpo ideal: virilidade, repressão e desejo homoafetivo negado

O corpo do homem ideal não é apenas um corpo — é um manifesto. É uma vitrine simbólica onde se projeta um ideal que não é só estético, mas político, histórico e moral. Esculpido com dor, moldado em disciplina, envolto em fé e moralidade, esse corpo serve a uma narrativa que, por trás da aparência de força, esconde séculos de exclusão, repressão e silêncio.

Historicamente, o fascismo entendeu muito bem o poder das imagens. Corpos masculinos musculosos, uniformes impecáveis, poses rígidas: tudo parte de uma encenação de ordem. Um teatro viril contra o feminino, o caótico, o sensível. Esse corpo ideal não era só imagem — era regra. E como toda regra, reprime. Na sua lógica, o afeto entre homens era proibido, o desejo era vergonha, e a sensibilidade era punida. Mas o desejo não desaparece. Ele se desloca. Se disfarça.

Hoje, essa figura volta. Ela troca a farda pelo moletom de treino, o cartaz de propaganda pela selfie no espelho, o comício pelo curso online de “masculinidade verdadeira”. Mas a lógica é a mesma: mostrar-se forte, ser exemplo, ser desejado — mas nunca poder desejar. O corpo do outro homem é idealizado, admirado, copiado. Mas o desejo que pulsa nesse olhar é negado, apagado, silenciado. E é justamente nesse silêncio que o fetiche da nova masculinidade autoritária se sustenta.

A homofobia não está ali por acaso. Ela é necessária para manter esse jogo de espelhos sem toque. O corpo do outro é invejado, imitado, venerado. Mas não pode ser amado. A idolatria do peitoral inflado, do maxilar travado, do olhar sério — tudo isso é também um modo de se aproximar do que se teme e deseja ao mesmo tempo. O culto ao corpo masculino é uma missa sem nome, onde o afeto é pecado e o desejo é disfarçado de motivação.

Os legendários, neste contexto, não fogem à regra. Seus rituais e estéticas giram em torno do corpo do homem forte. Ele é exemplo, é símbolo, é centro. Mas também é fetiche, é silêncio, é repetição. O que se chama de espiritualidade ali carrega, muitas vezes, uma carga erótica não nomeada. O autocontrole exigido pode ser também fuga — fuga de si mesmo, do outro em si, da ternura possível.

Falar disso não é acusar ninguém de desejos secretos. É romper um pacto de silêncio que protege um mito cruel: o de que a virilidade só existe onde não há afeto. Mas esse mito custa caro. Porque, ao negar o afeto e disfarçar o desejo, o sistema cria homens que vivem em guerra — com o feminino, com o outro, e, sobretudo, consigo mesmos.

Capítulo 4 – A farda e o espelho: vestimentas como símbolo de ordem e desejo

Antes mesmo de qualquer palavra, a farda já diz tudo. Ela é uma linguagem silenciosa. É sinal, é armadura, e escudo. A roupa do “homem ideal” não é só estética — é uma declaração. Costurada nela está a promessa de obediência, a negação do caos, o fetiche da autoridade. Quando muitos corpos se vestem iguais, o indivíduo desaparece. E o que emerge é a ideia de ordem, de disciplina. Mas também — e talvez principalmente — de desejo.

Nos regimes autoritários do século passado, os uniformes não eram detalhe: eram estratégia. Nazis, fascistas e integralistas sabiam que vestir-se igual era um ato de guerra contra a diferença. Mas também era um espelho. “outro, vestido como eu, confirma minha missão”. Reflete meu papel. Me valida. Cria-se uma irmandade estética que é também hierárquica. Quem veste direito é fiel. Quem erra o figurino, ameaça a ordem.

Hoje, os trajes mudaram. A farda virou camiseta preta ajustada, boné com estampa de exército, calça camuflada de academia, bandana com versículo. Mas a mensagem segue a mesma: sou disciplinado, sou forte, sou leal. E mais do que isso: pertenço. O uniforme dos Legendários não é imposto — é desejado. É comprado, postado, imitado. Porque vestir igual é também ser visto. E ser visto, nesse jogo, é existir.

E é aí que entra o espelho. Porque a farda, ao esconder o corpo, revela o desejo. Ao repetir o gesto, cria admiração. O ritual da roupa não é só funcional — é sensual. Os corpos iguais, os olhares fixos, os ombros retos, os joelhos dobrados em sincronia: tudo isso compõe uma coreografia. Uma dança disfarçada de devoção. O desejo não é dito. Mas está ali, no olhar que busca o igual, na imagem que se repete, na simetria que excita.

A roupa também define quem pode estar ali. Quem é igual o bastante. Quem encaixa no padrão. A vestimenta não cobre só o corpo — cobre a diversidade. O uniforme é filtro. Ele inclui quem obedece e exclui quem ousa ser diferente. A estética vira ética. E a diferença vira ameaça.

Falar sobre roupas, nesse contexto, é falar de política. Cada vestimenta estampada, cada corte de cabelo, cada pose de treino carrega um símbolo. E juntos, esses símbolos formam um vocabulário visual de autoridade. Uma estética do controle. Um estilo de poder que não precisa mais de quartel para formar soldados — basta um espelho e uma câmera.

A farda, no fim, é um reflexo. Mostra o que o homem quer ser — e o que ele teme revelar. Quando se vê multiplicada em centenas de corpos iguais, ela já não veste só pessoas: ela veste uma ideia. E essa ideia, travestida de fé e disciplina, é também um regime. Um regime de silêncio, desejo e obediência.

Capítulo 5 – A montanha e o novo “Anauê”: rituais de purificação e performance masculina

Desde os tempos mais antigos, a montanha carrega um simbolismo profundo. Ela é o lugar onde os deuses habitam, onde os profetas recebem revelações, onde a alma busca se elevar. Subir uma montanha nunca é apenas um ato físico — é um rito. Uma passagem. Um espaço público lúdico de transformação. A montanha é o palco!

Nos movimentos autoritários, esse simbolismo foi reaproveitado com força. A subida se torna teste. O esforço, purificação. O silêncio, disciplina. E no fim, o grito. Um grito que não vem do peito, mas do script. Uma performance coletiva que simula liberdade, mas ensina obediência. Ahu, Ahu, Ahu… Eu obedeço, eu aceito e eu professo!

Entre os Legendários, a montanha é o palco ideal para esse teatro. Homens em fila, trilha acima, silenciosos, suados, determinados. A paisagem não é contemplada, é conquistada. A natureza não é parceira, é cenário. E o corpo não é escutado — é exigido. O corpo que se vê se, na subida da montanha, se torna meta e assim, através deste corpo se tem o objeto do desejo do próximo, que está por vir.

O grito que explode no cume é vendido como libertação. Mas é, muitas vezes, o ponto final de um percurso de apagamento. Porque gritar junto não é o mesmo que falar. A voz que se une ao coro não expressa, repete. É um grito que obedece, não que revela. Que ecoa a voz do outro, não a própria.

Esse ritual, à primeira vista poderoso, também é exaustivo. Pois o homem que sobe a montanha carrega mais do que uma mochila: carrega frustrações, culpas, medos não nomeados. Ele sobe não só para vencer um desafio externo, mas para tentar silenciar o ruído interno. E quando chega ao topo, o que grita talvez não seja força — talvez seja cansaço. O Grito é o ritual de entrada no “privilegiado grupo “ dos renovados, que na verdade é o grupo dos dominados ideologicamente, porém é claro, sem construção intelectual, mas sim pelo entretenimento e a promessa da entrega da suposta glória moral de reconhecimento dos pares. Não se aprende, se adapta para passa a ser um “Homem ideal”

O teatro da montanha ensina que o novo homem nasce quando cala o menino. Que ser forte é deixar para trás tudo o que é frágil, sensível, ambíguo. Mas essa é uma farsa perigosa. Porque o menino não desaparece. Ele se esconde. E um homem que grita para fora, mas não escuta dentro, segue perdido — ainda que pareça elevado.

Mais do que denunciar o ritual, é preciso perguntar: o que há de tão ferido nesses homens para que precisem escalar o mundo e bradar aos céus que agora são guerreiros? Que dor é essa que precisa de altura, farda e silêncio para ser suportada?

Talvez a montanha, no fim, não seja um símbolo de ascensão. Talvez seja o espelho de uma exaustão. E o grito, quando ouvido com atenção, revela menos poder e mais, um pedido: o desejo de, finalmente, ser escutado.

Capítulo 6 – O espectro sigma: a masculinidade digital como arma cultural

No século da conexão, até a masculinidade virou algoritmo. Surge então o “homem sigma” — uma figura que se apresenta como resposta superior ao clichê do “alfa” e à caricatura do “beta”. Ele é o lobo solitário. Disciplinado, silencioso, impenetrável. Vive para si, não busca validação, não precisa de ninguém. Ou pelo menos é isso que dizem os vídeos, os memes, os discursos embalados por trilhas sonoras de filmes de guerra.

Mas o homem sigma é um produto. Uma invenção estética e ideológica da cultura digital. Nasce em fóruns de masculinismo, cresce em vídeos de autoajuda, se fortalece em discursos que misturam meritocracia com ressentimento. Ele é apresentado como autônomo, mas está profundamente preso. Preso a uma imagem que precisa sustentar o tempo inteiro. Uma imagem de força que, na verdade, camufla a solidão.

Por trás dessa armadura estóica está o mesmo roteiro que já conhecemos: repressão, disciplina, obediência emocional. O sigma não chora: Ele treina. Não ama: Ele melhora. Não vive: Ele performa. Ele é uma máquina de eficiência emocional, moldado por uma indústria que lucra com sua dor. - Ponto de partida de outro possível ensaio: a indústria da masculinidade e sua esfera pubico financeira -.

Os vídeos sigma, com seus corpos suados, olhares duros, frases motivacionais e trilhas de batalha, não são apenas motivacionais — são erotizados. Há uma sensualidade não nomeada em cada frame. O corpo é culto e arma. O olhar é severo, mas busca reconhecimento. A suposta autonomia é gritada para o mundo, em busca desesperada por validação.

Essa estética não nasce do nada. Ela é filha de uma colonização simbólica vinda dos Estados Unidos. O homem sigma é o herdeiro do soldado americano de Hollywood: forte, calado, moralista, solitário. Crescemos assistindo a esses heróis. E, sem perceber, muitos meninos brasileiros passaram a acreditar que ser homem era ser igual: duro, invencível, armado — mesmo que só de frases prontas.

Nessa lógica, a guerra é redenção. A obediência é força. A empatia é fraqueza. O sigma se torna o símbolo de uma masculinidade que não precisa mais de quartel. Ela se instala no feed, na academia, na oração, no espelho. É uma guerra simbólica em que todo afeto é suspeito e toda dúvida é crime.

E os Legendários? Dialogam com isso de forma simbólica. O homem que sobe a montanha, que veste a farda, que grita no alto, também é esse homem que performa. Que precisa parecer forte o tempo todo. Que não pode cair, não pode chorar, não pode hesitar. É a mesma história, contada em nova linguagem. Uma linguagem de coach, de Instagram, de fé disciplinada.

No fim, o sigma não é novo. É o velho homem ideal recodificado. Um arquivo reciclado, agora rodando em altíssima resolução digital. Sua dor segue a mesma. Sua solidão é vendida como virtude. Mas sua verdade continua escondida — sufocada sob filtros, slogans e promessas de autossuficiência.

Capítulo 7 – O menino ferido em um corpo de guerreiro: infância roubada e a saga do herói

Por trás do guerreiro que grita na montanha, existe um menino que nunca pôde chorar. Antes da farda, da disciplina, do grito e do corpo forjado, havia uma criança — sensível, curiosa, vulnerável — que aprendeu cedo que sentir era errado. Que demonstrar afeto era fraqueza. Que pedir colo era motivo de vergonha. E isso está acontecendo sob a mesma influência da invasão cultural e de costumes do modo americano de vida, que chegou pelas telas das televisões dos anos 70, 80 e 90.

Esse é o menino ferido. O que vive escondido dentro do homem que se apresenta como forte. É ele quem carrega o vazio que nem a trilha mais íngreme consegue preencher. É ele quem assiste, em silêncio, a construção da armadura que o sufoca.

A masculinidade autoritária começa aqui: no silêncio imposto à infância. No "engole o choro", no "homem não tem medo", no "você é o homem da casa". É uma pedagogia da castração emocional. Um treinamento precoce para o papel de provedor, de líder, de pilar — quando tudo o que aquele menino precisava era ser cuidado, ouvido, compreendido.

Essa infância não cuidada não é um acidente. É um projeto. É uma forma de controle social disfarçada de educação. O que emerge daí não é um adulto inteiro, mas uma criança funcionalmente adaptada. Um menino que aprendeu a calar o que sente e a mostrar apenas o que esperam dele. E esse menino, crescido, vira homem. Mas um homem incompleto.

E quando esse homem encontra movimentos como os Legendários, ou a cultura sigma, ou os discursos de virilidade redentora, ele se agarra com força. Porque ali encontra algo que parece preencher o buraco que carrega desde pequeno: pertencimento, direção, reconhecimento. Mas o que recebe é outra forma de silêncio. Uma continuação do abandono inicial — agora com palavras motivacionais e slogans de superação.

Esses homens não precisam de mais cobrança. Precisam de cuidado. Não de mais comando, mas de escuta. Porque muitos estão apenas tentando sobreviver ao trauma de uma infância emocionalmente roubada. Tentando dar conta de uma dor que não sabem nomear, mas que explode em forma de raiva, frieza, isolamento.

A cultura da masculinidade dura não é só violenta com os outros — é cruel com os próprios homens. Faz com que confundam amor com fraqueza, escuta com humilhação, vulnerabilidade com fracasso. Faz com que muitos cresçam odiando em si, tudo que é afeto, tudo que é delicadeza, tudo que é de um “menino”.

E talvez essa seja a parte mais urgente deste ensaio: reconhecer que a brutalidade masculina, tantas vezes celebrada como força, é frequentemente um grito abafado de abandono. Um pedido de socorro mal interpretado como: coragem. Uma carência transformada em guerra.

Esses homens não são apenas opressores em potencial — são também vítimas de um sistema que os mutila por dentro. São meninos que precisavam de colo e receberam missão. Que precisavam de abraço e receberam ordem. Que precisavam de nome para suas dores — e só encontraram silêncio.

Reconhecer isso não é desculpar a violência, mas entender sua origem. Porque só ao olhar esse menino com empatia é que podemos romper o ciclo. Sem isso, continuaremos combatendo os efeitos — e ignorando as causas.

Uma vez “inciados” nos “legendários” recebem um número. Esse número que lhe atribuem, é a máscara, o uniforme é a armadura, a montanha o campo de batalha. Ao fim e ao cabo, são crianças em corpos de homens imaturos, brincando de “lutinha”. A falta de poder sentir e dar afeto, é que construiu essa barbaridade histórica. Já são mais de 100 anos dessa distopia masculinista.

Capítulo 8 – O vale da repressão: silêncio, estética e o conservadorismo simbólico no Sul

Há lugares que não gritam — mas sufocam. Cidades que parecem calmas, organizadas, limpas demais. Fachadas impecáveis, jardins simétricos, ruas silenciosas. Mas por trás dessa estética do “tudo em ordem”, esconde-se uma cultura profundamente repressora. No Sul do Brasil, especialmente em regiões como o Vale do Itajaí, a paisagem é mais que geográfica: é simbólica. E a repressão, não usa algemas. Usa aparência. Ninguém consegue ser diferente, mesmo que saibamos que ninguém é igual. Isso comprova e demonstra a prisão que vivem os homens deste território massacrado pela dor do masculinismo heróico.

A limpeza visual dessas cidades não é só zelo urbano — é vigilância estética. O diferente, o excêntrico, o ambíguo, tudo aquilo que escapa à norma é tratado como ameaça. Não se proíbe com leis; se abafa com olhares. Não se expulsa com violência explícita; se silencia com constrangimento. A moral conservadora se manifesta no corte do jardim, na roupa discreta, no jeito de falar. Tudo o que foge ao espelho da família modelo precisa ser varrido para fora do quadro.

Nesse contexto, movimentos como os Legendários encontram terreno fértil. Sua linguagem de pureza, disciplina, hierarquia e reconexão espiritual se encaixa perfeitamente em um imaginário onde ordem é mais importante que escuta. Onde parecer bem é mais vital do que estar bem. A performance da masculinidade autoritária encontra menos resistência quando o entorno já foi treinado para obedecer à estética da rigidez.

Não se trata apenas de religião ou política. É uma pedagogia visual, emocional e moral. É um modo de viver que transforma silêncio em padrão e controle em virtude. A violência simbólica aqui não é pontual — é paisagem. Está nas escolas que evitam falar de gênero. Nos vizinhos que cochicham sobre quem “não se encaixa”. Nas famílias que preferem esconder do que acolher.

O vale da repressão é, portanto, mais do que um lugar físico. É um lugar emocional. Um território simbólico onde o autoritarismo não precisa gritar — ele é sussurrado nos gestos, nas ausências, nos cumprimentos contidos. Onde a masculinidade ideal se espalha sem farda, porque já está entranhada no que se considera “normal”.

Falar disso é delicado, mas necessário. Porque o perigo não mora apenas nos discursos inflamados — ele vive também na tranquilidade opressiva de uma cidade que finge que está tudo bem. Que acolhe o igual e silencia o diverso. Que prega respeito enquanto disciplina afetos.

Romper com esse cenário não exige explosão. Exige escuta. Exige reconhecer que o “normal” pode ser uma forma de dominação. Que o silêncio pode ser uma forma de exclusão. Que a paz visual pode esconder guerras internas.

O desafio, então, é abrir espaço. É romper espelhos sem quebrar cidades. É permitir que outras estéticas, outras vozes e outros afetos também possam existir — e coexistir. Porque ninguém deveria precisar se apagar para pertencer.

Capítulo 9 – Os legendários como fenômeno social: performance, repetição e mercado da religiosidade comercial

Os Legendários não são apenas um grupo de homens que sobem montanhas e gritam em uníssono. Eles são o espelho de uma sociedade ferida. Um sintoma coletivo. Um fenômeno que revela, com força simbólica, a crise do pertencimento, a falência do afeto e o colapso silencioso da escuta. Eles não surgem do nada. Eles respondem a um vazio — e esse vazio tem fome de sentido.

O que está em jogo aqui não é um simples movimento de autoajuda masculina. É uma nova versão de um velho projeto: o fascismo simbólico. Um fascismo que, em vez de botas e desfiles militares, usa câmeras, hashtags e trilhas sonoras épicas. Um fascismo de Instagram. Em vez da cruz e da espada, agora temos o drone, a edição cinematográfica, o marketing emocional.

O grito do homem na montanha é performático. A trilha não é só experiência — é conteúdo. A dor é encenada. O abraço é registrado. Tudo vira mídia. Tudo vira produto. Trata-se de uma religião sem transcendência, onde a fé é imagem, o dogma é disciplina emocional, e o sagrado é o corpo viril que se controla.

E o que se repete não é apenas o gesto, mas a lógica. Repetem-se frases prontas, expressões de força, palavras de ordem. Tudo se homogeneíza. Tudo se ritualiza. O indivíduo desaparece — o personagem emerge. O homem que grita acredita que está se libertando. Mas, no fundo, está sendo moldado. Entra no coro. Deixa de ser voz.

E aí surge uma pergunta incômoda: Você, que grita, tem certeza de que está dizendo o que sente? Ou está apenas repetindo o que te ensinaram a chamar de convicção? Você, que busca liberdade, percebeu que virou personagem de uma história que não escreveu?

O poder desse fenômeno não está apenas na sua estética — mas na sua eficácia emocional. Ele acolhe a dor com performance. Ele substitui o vazio do abandono por uma narrativa de disciplina. Ele oferece pertencimento — desde que você se cale. Desde que você se curve. Desde que você se encaixe.

No fundo, o homem que se entrega a esse movimento não é apenas um seguidor. Ele é alguém machucado, cansado, exausto. Alguém que carrega em si a dor de uma masculinidade que prometeu força, mas entregou solidão. Que ensinou comando, mas nunca escuta. Que moldou pedra — quando o que ele precisava era de abraço.

E é aí que a tragédia se revela: esse homem acredita que está no controle, quando, na verdade, está sendo manipulado. Ele defende a estrutura que o mutila. Vira escudo do mesmo sistema que o exauriu. Luta contra tudo que poderia libertá-lo: o afeto, a vulnerabilidade, a dúvida. Protege a prisão como se fosse casa.

Os Legendários são isso: não um erro isolado, mas reflexo de um tempo. São um fenômeno que precisa ser lido como fato social — e não como curiosidade de rede. Eles são uma religião sem alma. Um grito sem escuta. Uma dor coletiva disfarçada de disciplina.

E espelhos, uma hora ou outra, se quebram.

Capítulo 10 – A fábrica de culpas e pecados: a moral religiosa como mecanismo de controle do que é masculino

Se existe um solo fértil para a masculinidade autoritária fincar raízes, esse solo se chama culpa. E ela é cultivada com zelo em muitos espaços religiosos. Regada com sermões sobre pureza, fortalecida com discursos sobre liderança masculina e mantida sob vigilância por uma moral que transforma o homem não em sujeito, mas em servo. Um servo do dever, da honra, da autoridade — e, acima de tudo, da vergonha.

Essa fábrica de culpas funciona em silêncio, mas com precisão. Ela não grita: sussurra. Não empurra: convence. Diz ao homem que ele é o chefe da casa, o guerreiro da fé, o pilar da família. Mas o adverte, sempre, que não pode falhar. Que não pode descansar. Que não pode duvidar. E se ele sentir medo, tristeza, confusão — isso não é humano. É pecado.

Nessa lógica, a fé deixa de ser encontro e vira cobrança. A religião deixa de ser abrigo e se torna trincheira. O pecado não está na violência, mas no desejo. O erro não está em dominar, mas em sentir. A doutrina ensina que o homem deve controlar tudo — menos a si mesmo. Porque, no fundo, o controle sobre si é ilusório: é autocensura. É mutilação emocional com aprovação institucional.

Os Legendários carregam essa lógica. Seus rituais estão impregnados dessa moral do sacrifício constante. A hierarquia espiritual é clara. A culpa é matéria-prima. E a promessa de redenção é feita sob uma condição: submissão. Submissão ao líder, ao modelo, ao "propósito". O que se apresenta como liberdade interior é, na verdade, um aprofundamento da vigilância — de si sobre si mesmo, e de cada homem sobre o outro.

A fábrica de culpas também fala uma linguagem própria. Ela transforma sentimentos em desvios. Dúvidas viram fraquezas. Vontades viram tentações. Questionamentos viram rebeldia. A dor que poderia abrir um caminho de escuta vira mais uma razão para se ajoelhar. Não para encontrar respostas — mas para reforçar o ciclo.

É um ciclo perfeito de dominação: sofrimento → arrependimento → submissão → reforço da moral → novo sofrimento.

E no centro desse ciclo está o corpo do homem, esmagado entre a expectativa de ser invencível e o peso da culpa por não conseguir. Um corpo que se confessa, que se pune, que se cala. Que aprende a se odiar por não alcançar o ideal impossível que lhe prometeram.

A religisiosidade, aqui, não é fé. É gerenciamento emocional. É contenção afetiva. É um remédio que não cura — mas que impede o paciente de reclamar da dor.

E é por isso que ela se torna tão sedutora para homens emocionalmente exauridos. Quando o fracasso de ser o “homem ideal” os consome, eles encontram na moral religiosa não alívio, mas justificativa. Uma explicação que os exime de se reinventar. Porque o problema não é o modelo. É a "provação". É o "pecado". É a "tentação".

Essa doutrina não liberta — porque não quer homens inteiros. Quer soldados. E soldados não sentem. Apenas obedecem.

Capítulo 11 – O custo do delírio: violência, exclusão e retrocesso social

A masculinidade autoritária não é só símbolo, nem apenas estética. Ela é prática — e produz consequências concretas. Sangra. Mata. Silencia. Esse modelo de homem rígido, puro, invencível e moralista, quando transformado em política, vira exclusão. Quando transformado em doutrina, vira opressão. Quando transformado em mercado, vira lucro sobre o sofrimento coletivo.

Este não é um capítulo teórico. É um inventário de dores. É uma denúncia.

Porque o delírio de resgatar a “masculinidade verdadeira” não está apenas em cursos motivacionais ou em retiros na montanha. Ele se espalha nas instituições, nas políticas públicas, nos discursos oficiais. E seu impacto é devastador.

Violência de Gênero e Misoginia Estrutural

Em 2024, o Brasil registrou 1.450 feminicídios. Um aumento. Uma repetição. Uma epidemia. Além disso, mais de 38 mil mulheres denunciaram violência psicológica — uma violência que não deixa marcas no corpo, mas rasga por dentro.

O homem idealizado, ensinado a não sentir e a sempre controlar, transforma a mulher em território de domínio. Quando ele não consegue controlar o mundo, tenta controlar o corpo feminino. A misoginia aqui não é acidente — é ferramenta. Serve para restaurar, à força, a autoridade de um homem que está emocionalmente em colapso.

O Impacto sobre Minorias e o Meio Ambiente

A moralidade que molda esse tipo de homem também molda o modo como ele vê o mundo: tudo é território a ser conquistado, dominado ou corrigido. A diversidade vira ameaça. O diferente vira erro.

Pessoas LGBTQIA+, indígenas, pobres, corpos dissidentes — todos são alvos de uma lógica que não admite pluralidade. O homem ideal precisa de uma sociedade ideal — e, para isso, exclui tudo que a desestabiliza.

E o meio ambiente? Sofre também. Porque a mesma lógica extrativista que diz que homem de verdade não cede, é a que diz que floresta boa é floresta explorada. Preservar, cuidar, conviver — tudo isso soa fraco demais. E, nesse contexto, a destruição se disfarça de progresso.

Retrocessos nas Políticas Públicas e na Educação

A cruzada moral contra a educação inclusiva se intensifica. Livros são censurados. Professores perseguidos. Temas como gênero, sexualidade, racismo e política são tratados como ameaças — quando são, na verdade, as chaves da libertação.

Ao impedir que crianças e jovens pensem, sintam e questionem, o sistema garante a manutenção do homem obediente. A escola deixa de ser espaço de emancipação e vira fábrica de silêncio.

Delírio que Cobra Caro

O movimento de masculinidade autoritária não é só delírio — é um projeto. E todo projeto tem um custo. O custo aqui é alto. O custo é a mulher assassinada. É a criança silenciada. É o indígena desalojado e desumanizado. É um planeta devastado em nome do progresso. É o homem emocionalmente destruído que ainda acredita que está vencendo.

Mas precisamosreagir!

Enfrentar isso exige mais do que indignação. Exige ação: Políticas públicas fortes; Educação transformadora; Rede de cuidado e acolhimento; Uma cultura que pare de premiar o comando e comece a valorizar o afeto.

Porque não basta desmontar o delírio. É preciso reconstruir o mundo. E que esse novo mundo seja construído com o que foi negado a tantos por tanto tempo: cuidado, escuta, presença e a coragem de, enfim, ser vulnerável.

Capítulo 12 – A morte necessária do homem ideal: do colapso e abandono à verdade histórica

Chega uma hora em que a performance quebra. O corpo já não aguenta. A voz falha. A armadura, que por tanto tempo pareceu indestrutível, começa a rachar. E o que aparece por trás dela não é fraqueza — é verdade. A verdade de que o homem ideal, aquele que não pode errar, não pode sentir, não pode cair… nunca existiu. Era só uma ilusão. Um papel. Um personagem imposto.

Esse capítulo começa com o fim. Com o colapso.

Mas não é um fim trágico. É um começo possível.

A queda do homem ideal não acontece de uma vez. Ela é construída aos poucos: em silêncios engolidos, em afetos negados, em culpas acumuladas. O homem que tenta sustentar o mundo à sua volta, mas esquece de se sustentar a si mesmo, um dia cansa. E quando tudo desaba, ele percebe: foi forte demais por tempo demais — e isso o deixou emocionalmente ausente de si.

Muitos desistem nesse ponto. Alguns adoecem em silêncio. Outros explodem em raiva, em violência. Mas há os que conseguem fazer da falha um ponto de inflexão. Um espelho. Um portal.

Porque a falha não é apenas um tropeço. É um rasgo na narrativa. É o instante em que o mito encontra a realidade — e não resiste. É o momento em que o homem olha para o espelho e pergunta: “Quem me disse que eu queria ser isso?” “Quando foi que deixei de ser eu para ser o que esperavam?” “Quando foi que comecei a repetir frases e deixei de pensar as minhas?”

A repetição cansa. A máscara pesa. A armadura aperta.

E é nesse ponto de colapso que nasce uma chance rara: a chance de reaprender-se. De olhar para si com honestidade. De admitir que ser invencível não é humano. Que ser perfeito não é necessário. Que ser vulnerável é, talvez, a forma mais profunda de coragem.

Nesse momento, o homem não precisa subir mais montanha alguma. Ele precisa descer. Precisa abandonar o papel do herói e reencontrar o menino. Precisa aceitar que não sabe tudo, que não dá conta de tudo, que não precisa mais fingir.

É nesse chão que pode florescer um outro tipo de força. A força de quem cede. De quem sente. De quem acolhe. A força de quem já não precisa de armadura para existir.

A morte do homem ideal é dolorosa. Mas é também libertadora.

Porque quando um mito cai, um novo espaço se abre. E nesse espaço pode nascer um homem mais inteiro. Mais contraditório. Mais real.

Um homem que pode chorar sem culpa, amar sem manual, perguntar sem medo, rir sem ter que provar nada.

Às vezes, é preciso morrer simbolicamente para, enfim, viver de verdade.

Live and Let Die - Paul Macarttney in Live and let die.

Capítulo 13 – Reconstruindo o afeto: o encontro com o eu possível

Quando o homem ideal cai, não sobra o vazio. Sobra espaço. Sobra um chão finalmente limpo, sem máscaras, sem poses, sem slogans. Um terreno fértil para recomeçar. E o recomeço não é feito de perfeição — é feito de reconciliação. Reconciliação com o eu que foi deixado para trás: o eu real, imperfeito, plural, contraditório, sensível. O homem que sente e, por isso mesmo, é autêntico.

Reconstruir o afeto é, antes de tudo, um ato de coragem. Coragem de olhar no espelho e fazer uma pergunta simples, mas poderosa: “O que eu posso fazer para ser melhor?” Mas não melhor para vencer. Melhor para viver em paz. Melhor para ser verdadeiro. Melhor para ser feliz — e, sendo feliz, ajudar os outros a também encontrarem paz e sentido.

É nesse gesto que começa a transformação. O novo homem que nasce não é aquele que venceu a dor na marra. É o que se deixou atravessar por ela — e, ainda assim, preservou a ternura. É o que reconhece suas fragilidades, seus desejos, seus defeitos. E entende que pode ser inteiro mesmo sem ser invencível.

Esse homem real não precisa mais parecer. Ele se permite ser. É o homem que senta e escuta. Que diz “eu te amo” sem precisar estar certo. Que chora sem vergonha. Que ri sem medo de parecer fraco.

A reconstrução do afeto não exige grandes gestos heroicos. Exige uma revolução íntima. Começa com algo simples: admitir que o mito da virilidade só venceu por medo. Porque confundiu amor com posse, masculinidade com armadura, poder com silêncio.

Mas não precisa ser assim.

O amor não exige conquista — exige presença. A masculinidade não precisa ser dura — pode ser suave. Pode ser um corpo aberto. Uma palavra gentil. Um olhar que acolhe.

E, passo a passo, o homem que se perdeu de si pode se reencontrar. Não nas alturas da montanha, não nos gritos — mas nos silêncios partilhados. No café da manhã com os filhos filhas. No perdão que se pede. No carinho que é oferecido. Na paz que, finalmente, se aceita.

E, acima de tudo, na pergunta que sustenta todo recomeço verdadeiro: “Como Eu posso ser melhor?”

Anexo – Referências do ensaio "Os legendários: o homem ideal e o fascismo reinventado"

Referências com dissertações – Capítulos 1 a 12

1. Butler, Judith. "Problemas de Gênero". Este livro oferece o arcabouço teórico sobre performatividade de gênero, usado nos capítulos sobre masculinidade construída como performance de dominação e silenciamento emocional.

2. Connell, Raewyn. "Masculinidades". Obra central para entender os diversos tipos de masculinidade e como a hegemonia masculina é naturalizada pela cultura. Sustenta a crítica ao homem ideal como arquétipo dominante.

3. Faludi, Susan. "Stiffed: The Betrayal of the American Man". Referência fundamental para o capítulo sobre o menino ferido. Explica como a sociedade trai os homens ao prometer poder e entregar abandono emocional.

4. hooks, bell. "The Will to Change: Men, Masculinity, and Love". A base afetiva e revolucionária do ensaio. Sua crítica ao patriarcado como inimigo do afeto masculino é retomada em diversos trechos.

5. Nietzsche, Friedrich. "Assim Falou Zaratustra". Inspirou o questionamento existencial sobre o eu verdadeiro, especialmente nos capítulos 11 e 12. Sua ideia de superação do homem e crítica às verdades absolutas perpassa o texto.

6. Platão. "O Banquete". Utilizado para definir o conceito de póros, explorado no capítulo 1 como possibilidade simbólica de fuga e reinvenção.

7. George L. Mosse. "A Imagem do Homem". Fundamenta a análise da estética do autoritarismo e o culto à virilidade nos movimentos fascistas, especialmente no capítulo 4.

8. Foucault, Michel. "Vigiar e Punir". Usado para discutir como a disciplina atua na construção da masculinidade autoritária, moldando corpos e subjetividades com base na vigilância e autocensura.

9. Gramsci, Antonio. "Cadernos do Cárcere". Sua noção de hegemonia cultural fundamenta a leitura da masculinidade como estrutura ideológica reproduzida no cotidiano.

10. Judith Butler, Susan Faludi, bell hooks e Connell aparecem de forma entrelaçada ao longo de todo o ensaio como base ética, crítica e existencial do texto.

Referências completas – Capítulo 11 (dados, fontes e links)

1. Agência Brasil. Brasil registra 1.450 feminicídios em 2024, 12% mais que no ano anterior. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-03/brasil-registra-1450-feminicidios-em-2024-12-mais-que-ano-anterior

2. Defensoria Pública do DF. Mais de 250 mil casos de violência doméstica são registrados no Brasil em 2023. Disponível em: https://www.defensoria.es.def.br/mais-de-250-mil-casos-de-violencia-domestica-sao-registrados-no-brasil-em-2023

3. Câmara dos Deputados. Brasil teve apenas duas sentenças de condenação por violência política de gênero entre 2021 e 2023. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1092061-brasil-teve-apenas-duas-sentencas-de-condenacao-por-violencia-politica-de-genero-entre-2021-e-2023

4. Confederação Nacional de Municípios (CNM). Violência política de gênero: 60,4% das prefeitas e vices afirmam já ter sofrido algum tipo. Disponível em: https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/violencia-politica-de-genero-60-4-das-prefeitas-e-vices-afirmam-ja-ter-sofrido-algum-tipo-durante-a-campanha-ou-mandato

5. Revista Conhecer - UECE. Conservadorismo religioso, políticas públicas e gênero. Disponível em: https://revistas.uece.br/index.php/revistaconhecer/article/download/8672/8421/38724

6. Jornal da USP. Fé e ecologia: como líderes religiosos incorporaram crise ambiental ao discurso moral. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/fe-e-ecologia-como-lideres-religiosos-incorporaram-crise-ambiental-ao-discurso-moral

7. Impacto Blog. Conservadores religiosos interferiram em políticas educacionais no Brasil nas últimas décadas. Disponível em: https://www.impacto.blog.br/administracao-publica/politicas-publicas/conservadores-religiosos-interferiram-em-politicas-educacionais-no-brasil-nas-ultimas-decadas

Nota metodológica – Uso da inteligência artificial na construção do ensaio

Este ensaio foi construído com o apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso metodológico para a pesquisa, sistematização e estruturação do texto. Ao longo de todo o processo, a IA foi aplicada como um instrumento de apoio crítico e organizacional, sob curadoria constante do autor, que orientou as buscas, filtrou os dados, formulou os argumentos e costurou o pensamento.

Essa informação não é apenas um dado técnico. Ela é uma escolha ética e uma afirmação de responsabilidade. O uso da IA, neste trabalho, foi orientado pelo compromisso com a verdade, com a construção de conhecimento e com a formação de consciência. Não se trata de uma delegação de autoria, mas de um exercício de mediação e inteligência coletiva entre humano e máquina.

Entendemos que toda tecnologia — especialmente as emergentes — deve ser atravessada pelo crivo da ética. O mundo não precisa de mais ferramentas: precisa de mais critérios para usá-las. A IA pode ser útil, mas não é neutra. Pode acelerar processos, mas também ampliar desigualdades, silenciar vozes e automatizar preconceitos. É por isso que afirmamos: a inteligência artificial só será um bem público se for guiada por referências éticas e sociais claras.

Este ensaio, portanto, é também uma experiência sobre o uso consciente da IA. Uma proposta de convivência entre pensamento humano e inteligência computacional, onde a tecnologia não substitui o autor, mas amplia sua capacidade de organização, escuta, conexão e expressão. Declaramos aqui essa metodologia como parte da nossa transparência intelectual e também como um convite: que outros e outras explorem essas ferramentas não como substitutas, mas como companheiras do pensamento.

Posfácio – Um fio puxado, um véu rasgado

Fizemos o que nos propusemos a fazer: puxamos um fio. E com ele, desfiamos parte da teia estética e semiótica que sustenta o fascismo em sua versão contemporânea — nas montanhas performadas, nos gestos ensaiados, nas vozes que gritam palavras prontas como se fossem descobertas.

Este ensaio não encerra um debate, mas abre uma fresta. A partir daqui, cabe a você, leitor e leitora, seguir. Interpretar. Cruzar os dados com suas vivências. Desconfiar do que parece óbvio demais. E, quem sabe, descobrir que a autoridade não mora apenas no poder explícito, mas também nas repetições que aceitamos sem pensar.

Desejamos que este texto tenha sido mais do que informativo. Que tenha sido provocador. Que tenha causado desconforto a quem estava adormecido no conforto das certezas fáceis. Que tenha sido uma ruptura — mesmo que pequena, mesmo que íntima — na forma de perceber o mundo.

Aos que interagirem, refletirem, discordarem, continuarem... nossos mais sinceros (e excitados) obrigados.

Sigamos, porque a estética da resistência também precisa de olhos bem treinados.

Comentários