Charlie Kirk: a morte que expõe as fissuras do MAGA

- Rey Aragon

- há 14 horas

- 8 min de leitura

O assassinato do fundador da Turning Point USA revela contradições internas da extrema-direita e é instrumentalizado por Trump na guerra cultural contra a democracia.

Mais do que um ataque da esquerda, a morte de Charlie Kirk revela como sua força política própria incomodava setores do próprio MAGA e correntes conservadoras ligadas a Israel, ao caso Epstein e às disputas de hegemonia interna. Agora, sua imagem é convertida em mártir pelo trumpismo para alimentar uma ofensiva cultural que ameaça a estabilidade democrática.

O assassinato e a narrativa oficial

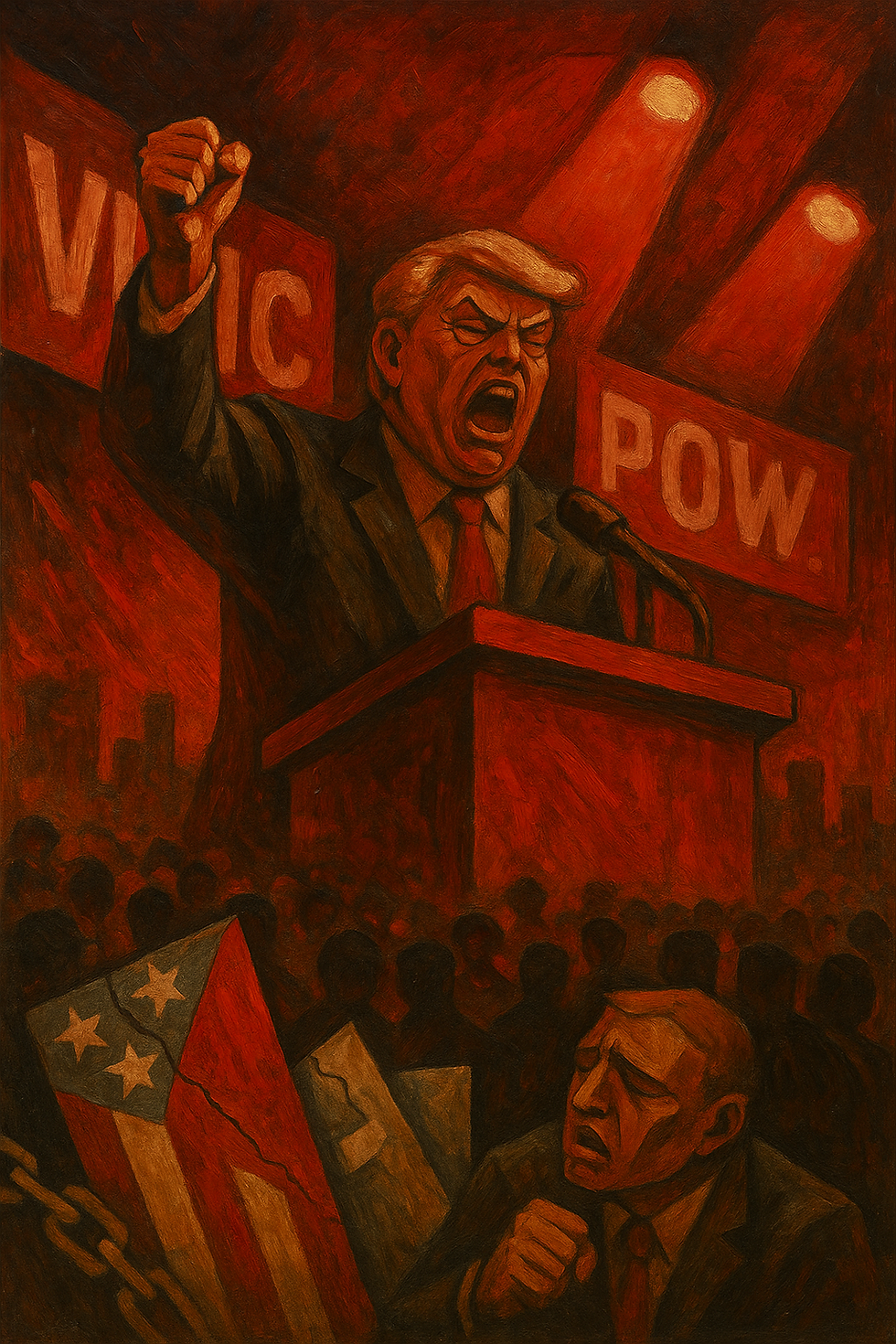

Charlie Kirk foi morto com um tiro no pescoço no meio de um auditório universitário em Utah, no dia 10 de setembro de 2025. O país mal teve tempo de processar o choque quando Donald Trump, de forma calculada, converteu a tragédia em munição política. Em menos de 24 horas, o discurso oficial do trumpismo já estava pronto: a culpa era da “esquerda radical”, dos “lunáticos” que estariam supostamente semeando violência contra conservadores. A frase de Trump — “we have to beat the hell out of radical left lunatics” — não foi apenas uma reação de fúria, mas a peça inaugural de uma nova rodada da guerra cultural.

Mas esse enquadramento não se sustenta. Kirk não caiu por ser inimigo da esquerda. Seu assassinato, ainda em investigação, está sendo usado como escudo para apagar uma verdade incômoda: ele incomodava mais o próprio campo conservador do que seus adversários democratas. Ao longo dos últimos anos, Charlie Kirk se tornou um ator com força política própria, organizando jovens, pressionando elites e tensionando interesses sensíveis dentro do MAGA — de Israel ao caso Epstein, passando por disputas sobre imigração, DEI e liberdade de expressão nos campi.

Transformar Kirk em mártir da “guerra contra a esquerda” é, portanto, mais do que manipulação: é um mecanismo clássico de controle narrativo. O trumpismo não tolera fissuras internas expostas e, por isso, reconfigura sua morte em ferramenta de radicalização contra o inimigo externo. O que está em jogo não é apenas a investigação de um crime, mas a luta pela interpretação histórica do que significa perder um dos seus próprios soldados.

Quem foi Charlie Kirk — força política real além da caricatura

Reduzir Charlie Kirk a um agitador universitário ou a um “youtuber de direita” é uma caricatura conveniente, mas insuficiente para explicar seu papel no tabuleiro político. Kirk construiu, em pouco mais de uma década, uma máquina de influência com alcance nacional. Aos 18 anos, fundou a Turning Point USA (TPUSA), que se expandiu rapidamente para centenas de campi universitários, com recursos multimilionários de megadoadores conservadores e presença capilar em escolas, universidades e igrejas. Sua organização foi capaz de articular o que o Partido Republicano jamais conseguiu consolidar por conta própria: um exército jovem de militantes conservadores disciplinados, treinados e mobilizados para a guerra cultural.

A força de Kirk não vinha apenas da militância de base. Ele construiu uma infraestrutura política de longo alcance, com a criação do braço de ação direta Turning Point Action (TPAction) e de iniciativas específicas para o campo religioso (TPUSA Faith), ampliando seu espectro para além da juventude universitária. Essa expansão o colocou como mediador entre três esferas: o ativismo juvenil, a militância religiosa e o aparato eleitoral. Sua organização se tornou capaz de registrar eleitores, financiar campanhas locais e influenciar margens decisivas em estados-chave — um poder raro entre líderes conservadores da sua geração.

No campo da comunicação, Kirk também não era periférico. Seu The Charlie Kirk Show tornou-se um dos podcasts mais influentes da direita americana, atingindo diariamente milhões de ouvintes. Sua presença nas redes sociais, reforçada por eventos performáticos em auditórios lotados e transmissões virais, fazia dele não apenas um comunicador, mas um formador de ethos conservador para a geração Z e os millennials republicanos.

Esse acúmulo de capital político e cultural dava a Kirk uma força própria, que não dependia exclusivamente de Trump. E é justamente aí que residia sua singularidade — e o motivo de seu incômodo dentro do MAGA. Ele não era apenas uma voz de eco, mas uma liderança emergente com capacidade de impor temas, pautar debates e pressionar elites. Sua trajetória evidencia algo central: Charlie Kirk já havia deixado de ser um soldado obediente para se tornar um general com voz própria na guerra cultural.

As fissuras internas — por que Kirk incomodava o próprio MAGA

Charlie Kirk não era um aliado dócil de Donald Trump. Seu poder próprio, construído em pouco mais de uma década, o tornava incômodo para setores estratégicos da extrema-direita. A começar pela questão israelense: embora defendesse Israel em termos religiosos, falando em direitos bíblicos e profecias cumpridas, ele criticava abertamente a legislação anti-BDS, dizendo que essa linha de ação só criaria mais antissemitismo e reforçaria a percepção de que “Israel controla o governo dos Estados Unidos”. Além disso, atacava a filantropia judaica, acusando-a de financiar universidades que “produziam antissemitas”. Essas declarações irritavam tanto megadoadores judeus fundamentais para o Partido Republicano quanto o lobby pró-Israel, um dos pilares de sustentação do trumpismo.

Kirk também cutucava um vespeiro que muitos no campo conservador preferiam enterrar: o caso Epstein. Ele pressionava o governo Trump pela abertura de arquivos, afirmava que a geração Z do MAGA estava furiosa com a falta de transparência e cobrava uma resposta institucional. Essa postura o colocava em rota de colisão com elites financeiras, figuras próximas de Trump e setores do partido que tinham interesse em manter silêncio sobre o tema.

Sua retórica sobre raça e cultura também gerava desconforto. Ao afirmar que a Great Replacement Theory não era uma teoria, mas uma realidade, e ao classificar programas de diversidade como iniciativas “anti-brancas”, Kirk radicalizava além do limite estratégico. Enquanto Trump mantém uma ambiguidade calculada para não comprometer sua coalizão eleitoral, Kirk falava sem filtros. Isso agradava à base mais radical, mas gerava apreensão em lideranças pragmáticas que buscam ampliar o alcance eleitoral republicano.

O ponto mais sensível, porém, era sua capacidade de controlar a juventude conservadora. Kirk tinha algo que poucos no MAGA detinham: uma rede organizada de estudantes, militância digital capilar e um aparato de eventos de massa. Essa hegemonia cultural o tornava quase independente, capaz de pressionar lideranças de cima para baixo, invertendo a lógica de subordinação típica da máquina trumpista. Sua autonomia era vista como ameaça por lideranças que não toleram estruturas paralelas com força própria.

Assim, Kirk não era apenas um soldado disciplinado da extrema-direita, mas um ator incômodo para o próprio campo. Ao criticar leis pró-Israel, expor o silêncio em torno de Epstein, radicalizar na agenda racial e cultural e manter hegemonia sobre a juventude conservadora, ele iluminava fissuras internas que agora, com sua morte, o trumpismo tenta apagar. A narrativa oficial que culpa a esquerda radical serve, acima de tudo, para enterrar junto com Kirk o incômodo das contradições internas.

A apropriação da morte — Trump e a instrumentalização

A morte de Charlie Kirk foi imediatamente transformada em peça de guerra cultural. Antes mesmo de a investigação oferecer qualquer indício sólido sobre o assassino ou suas motivações, Donald Trump se apressou em apontar culpados: a “esquerda radical”, os “lunáticos” que estariam semeando ódio contra os conservadores. Sua frase — “we have to beat the hell out of radical left lunatics” — não foi um desabafo, mas um ato calculado de mobilização. Ao invocar a retórica da vingança, Trump reposicionou o crime como um ataque direto ao movimento conservador, legitimando a escalada de violência simbólica e abrindo espaço para que seguidores convertam a fúria em ação política.

Essa apropriação não é novidade. Transformar mortos em bandeiras é parte do manual da guerra cultural. O que chama atenção no caso de Kirk é a rapidez e a intensidade do processo. Em poucas horas, ele deixou de ser uma figura complexa, contraditória e até incômoda dentro do MAGA, para se tornar mártir oficial do trumpismo. Bandeiras a meio mastro, proposta de Medalha da Liberdade póstuma, discursos inflamados: tudo foi coreografado para inscrever sua morte no panteão da narrativa.

O cálculo é evidente. Ao reconfigurar a morte de Kirk como prova da violência da esquerda, o trumpismo apaga as contradições internas que ele representava. Suas críticas ao lobby pró-Israel, sua insistência em abrir os arquivos de Epstein, sua autonomia na mobilização da juventude — nada disso aparece na nova iconografia. O incômodo interno se dissolve. No lugar, surge a imagem útil de um soldado abatido pelo inimigo externo.

Essa manipulação não é apenas uma disputa de memória, mas uma arma de poder imediato. O martírio fabricado serve para coesionar a base, intimidar adversários democráticos e justificar medidas cada vez mais duras contra o que Trump chama de “ameaça da esquerda radical”. O assassinato, ainda sem autoria confirmada, é convertido em combustível de uma narrativa de guerra total. É a consagração de um método: transformar cada fissura interna em um espetáculo de unidade forjada pelo ódio ao outro.

A esquerda como bode expiatório e o apagamento das contradições internas

A rapidez com que Trump e seus aliados culparam a esquerda pela morte de Charlie Kirk revela um padrão clássico da guerra cultural: a criação de um inimigo externo para encobrir fissuras internas. Não importa que a investigação ainda não tenha apontado o autor do crime, nem que não haja provas que liguem o assassinato a militantes progressistas. A narrativa já foi fabricada: a esquerda é responsável, e ponto final.

Esse mecanismo funciona como um duplo apagamento. De um lado, apaga a complexidade de Kirk, que não era um militante de linha única, mas uma figura que pressionava o próprio MAGA em pontos sensíveis — Israel, Epstein, hegemonia da juventude. De outro, apaga a possibilidade de que seu assassinato tenha raízes em contradições internas ou em disputas de poder dentro da extrema-direita. A esquerda serve como bode expiatório conveniente, deslocando o olhar do público para fora e blindando os verdadeiros incômodos.

Essa estratégia também opera no plano simbólico. Ao transformar Kirk em mártir da luta contra a esquerda, o trumpismo neutraliza sua memória crítica. A figura que incomodava elites conservadoras, que denunciava o risco de leis anti-BDS e que pressionava por transparência no caso Epstein, desaparece. Resta apenas o ícone simplificado: o jovem guerreiro conservador abatido pela “radical left”. A narrativa oficial cumpre, assim, dupla função: fortalece a coesão interna e criminaliza o adversário democrático.

Mas há um custo perigoso nesse jogo. Ao insistir que a esquerda é culpada, Trump não apenas mente: ele legitima a violência política como resposta. Ao incitar sua base a “acabar com os lunáticos”, ele dá aval para que seguidores interpretem qualquer crítico como inimigo mortal. A esquerda é transformada em alvo permanente, e a democracia em campo de batalha absoluto. Esse é o verdadeiro risco: não apenas apagar contradições internas, mas usar a morte de Kirk para escalar o ciclo de ódio, reforçando o ethos da guerra híbrida que define o trumpismo.

O assassinato como turning point da guerra cultural

A morte de Charlie Kirk é mais do que um crime político: é um ponto de inflexão na guerra cultural que define os Estados Unidos da era Trump. A narrativa oficial que acusa a esquerda radical não é apenas uma falsificação — é uma operação estratégica para encobrir fissuras internas e transformar um aliado incômodo em mártir útil. Kirk tinha força própria, mobilizava jovens, pressionava elites e expunha contradições que atravessavam o trumpismo. Sua existência era um lembrete de que a extrema-direita não é homogênea, mas um campo de tensões, disputas e interesses contraditórios.

O trumpismo não pode admitir essas contradições sem arriscar sua coesão. Por isso, a morte de Kirk é imediatamente recodificada: o incômodo interno se apaga, e o inimigo externo é inflado. O assassinato, ainda sem autoria definida, vira combustível para um discurso de guerra total contra a esquerda. A figura que desafiava leis anti-BDS, cutucava o caso Epstein e controlava a juventude conservadora desaparece. Em seu lugar surge o ícone simplificado, a bandeira hasteada para radicalizar a base e intimidar adversários.

Esse processo revela um padrão perigoso. Cada fissura interna é transformada em espetáculo de unidade pelo ódio. Cada voz dissonante é reescrita como símbolo de guerra. Ao manipular a morte de Kirk, o trumpismo demonstra até onde está disposto a ir para blindar seu poder: distorcer fatos, apagar contradições e incitar violência contra a democracia.

O assassinato de Charlie Kirk deve, portanto, ser lido não apenas como mais um episódio de violência política, mas como uma demonstração clara da lógica de guerra híbrida que estrutura a extrema-direita. O que está em jogo não é apenas a memória de um líder conservador, mas a capacidade da democracia de resistir à instrumentalização da morte como arma de poder. Ignorar essa dimensão seria abrir caminho para que a violência simbólica se torne a nova gramática da política americana.

Comentários