Quando o Sol fala: o coração elétrico que pode silenciar a Terra

- Rey Aragon

- 2 de out. de 2025

- 14 min de leitura

No auge do ciclo solar, erupções invisíveis lembram que a estrela que nos dá vida também pode paralisar redes, satélites e cidades — e que escutá-la é questão de sobrevivência.

Auroras em lugares improváveis não são apenas espetáculo. São aviso. O Sol pulsa em ciclos que revelam a beleza e a ameaça da natureza, e a civilização elétrica que criamos depende de compreender essa dialética cósmica — ou arrisca descobrir, no escuro, a fragilidade da própria existência.

Prólogo – Quando o céu fala

Numa noite de maio de 2024, o céu do hemisfério norte se abriu em cores que lembravam uma pintura impossível: véus verdes e vermelhos dançando sobre cidades que jamais conheceram auroras. Gente que saía do trabalho parou na calçada, médicos deixaram seus turnos para olhar para cima, cientistas correram com instrumentos, operários ergueram celulares, crianças perguntaram aos pais se era um milagre. Não era. Era o Sol falando.

Naquele instante, a estrela que nos dá vida lembrava, de forma brutal e bela, que sua força não é metáfora. A mesma energia que alimenta cada folha de árvore, cada coração que pulsa, também pode encher de correntes elétricas as entranhas de uma rede de transmissão, derrubar satélites recém-lançados, calar rádios de aviões sobre rotas polares. Entre a beleza da aurora e o risco do apagão, entre o espetáculo e a ameaça, a natureza mostrava sua dialética: criação e destruição brotando da mesma fonte.

Há séculos, os povos da Terra olharam o Sol como divindade, senhor da fertilidade e da guerra. Depois, a ciência o transformou em estrela: uma usina nuclear em chamas permanentes, pulsando em ciclos. Mas o que aquela noite ensinava — e o que cada nova explosão solar nos diz — é que o Sol nunca deixou de ser ambos. Um deus e uma máquina. Um pai e um risco. Um criador e um fantasma.

É preciso aprender a escutá-lo. E, para escutá-lo, não basta tecnologia; é necessária consciência. Precisamos recuperar a humildade de quem sabe que não governa o cosmos. A aurora que cintila sobre a cidade é poesia, mas também é aviso. E, se a sociedade não aprender a ler esse aviso, a poesia pode virar silêncio — o silêncio de redes apagadas, de aviões sem comunicação, de hospitais sem energia.

O Sol como coração elétrico da Terra

Desde que o ser humano aprendeu a erguer os olhos, o Sol foi mais que uma estrela. Para os egípcios, era Rá navegando em sua barca; para os astecas, o deus Huitzilopochtli exigia sacrifícios para garantir que a chama do mundo não se apagasse. Para os gregos, Apolo guiava sua carruagem flamejante pelo céu. Todos sabiam, em linguagem simbólica, o que a ciência confirmaria séculos depois: sem o Sol, não há vida.

Mas o que significa “sem o Sol”? Significa ausência de calor, de luz, de tempo — porque até o ritmo das horas é filho da sua marcha. O Sol não é apenas uma estrela distante; é o coração elétrico do nosso planeta. É dele que vem a pulsação que aquece oceanos, desenha estações, molda ecossistemas e permite que um ser humano respire. É dele que vêm os fótons que carregam energia para cada célula, e é dele também que partem tempestades capazes de varrer satélites e redes.

Na modernidade, aprendemos a olhar o Sol como objeto físico: uma esfera de plasma em fusão nuclear, com 4,6 bilhões de anos de idade e ainda outros bilhões pela frente. Descobrimos seus ciclos de onze anos, suas manchas, seus ventos, suas erupções. Inventamos telescópios, sondas espaciais, modelos matemáticos, como se quiséssemos domar o que nunca será domesticado. A ciência revelou o Sol em números, temperaturas, velocidades — e, ao mesmo tempo, nunca deixou de nos fascinar como mistério.

Aqui está a dialética da natureza: o Sol é o criador que possibilita a vida, mas também é a força que nos lembra da nossa fragilidade. A mesma estrela que aquece as casas em uma manhã de inverno pode, em um gesto abrupto, lançar uma nuvem magnetizada capaz de desligar as máquinas que erguemos para sobreviver. Criador e destruidor, pai e adversário.

Entender o Sol, portanto, não é apenas um exercício científico. É um gesto filosófico, político e existencial. Quando a sociedade olha para ele como mero “fornecedor de energia” ou “estrela distante”, perde a dimensão de que nossa civilização elétrica está atada a cada pulso do seu coração. A dialética nos ensina que ignorar essa relação é um ato de soberba — e a natureza, como sempre, responde à soberba com lembranças.

O Sol é, no fim, aquilo que nunca deixa de ser: o coração que pulsa dentro e fora de nós.

O ciclo solar e a inevitabilidade da instabilidade

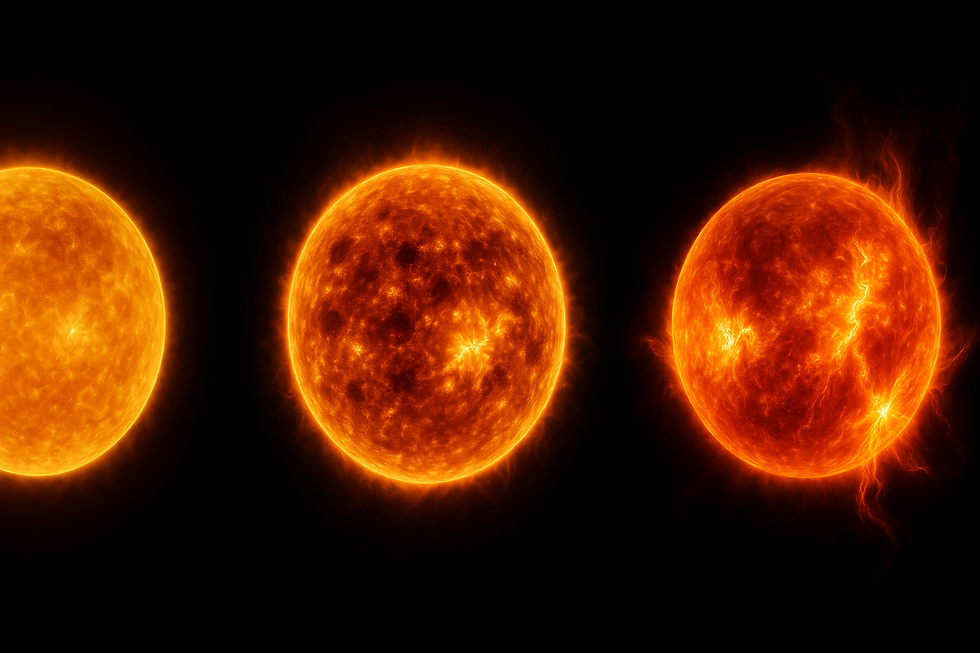

O Sol não é uma chama constante. Ele respira. Seu corpo de plasma pulsa em ciclos que os astrônomos aprenderam a observar, mas que a humanidade sempre pressentiu. Ora mais calmo, ora mais turbulento, o Sol se revela numa dança de manchas escuras, erupções e ventos que se intensificam a cada onze anos, em média. É como se a estrela tivesse um coração que acelera e desacelera no compasso do cosmos.

Esses ciclos não são metáforas: são fatos. O aumento das manchas solares anuncia maior atividade magnética; e maior atividade significa mais tempestades, mais explosões, mais ejeções de massa coronal cruzando o espaço. No auge do ciclo, como agora em 2025, o Sol não apenas ilumina: ele se agita, lança seus fantasmas ao espaço interplanetário, e às vezes esses fantasmas nos encontram.

Não há maneira de impedir esse ritmo. A instabilidade é constitutiva da natureza. Assim como os mares têm marés e o clima tem suas tempestades, o Sol tem seus surtos e calmarias. Ele não pede licença, não negocia com governos, não respeita fronteiras. O Sol é soberano, e a Terra dança ao redor de sua vontade.

Mas aqui está a ironia dialética: quanto mais sofisticada se torna nossa civilização, mais vulnerável nos tornamos a esse pulso. Povos antigos viam no Sol o destino de suas colheitas. Nós, hoje, dependemos dele não apenas para o pão, mas para o funcionamento de cada rede elétrica, cada sistema de navegação, cada comunicação que sustenta a vida moderna. Se para os camponeses a instabilidade solar significava a incerteza das chuvas, para nós significa a ameaça de apagões, quedas de satélites, desorientação de aviões, colapso de dados.

Compreender o ciclo solar, portanto, é mais do que astronomia: é política de sobrevivência. É reconhecer que a instabilidade não é falha, mas essência; que o Sol não é uma lâmpada estável sobre nossas cabeças, mas uma estrela viva, complexa, que pulsa e nos obriga a pensar naquilo que costumamos negar: a fragilidade dos sistemas que acreditamos inabaláveis.

A dialética da natureza se impõe aqui de forma cristalina: o mesmo ciclo que garante renovação e fertilidade é também o ciclo que ameaça nossa arrogância tecnológica. Ignorá-lo é escolher a cegueira diante do óbvio. Aceitá-lo é o primeiro passo para agir com responsabilidade.

Explosões de massa coronal: quando o Sol nos lança seus fantasmas

De tempos em tempos, o Sol abre uma ferida em sua superfície e dela expele uma nuvem colossal de plasma e magnetismo. É a ejeção de massa coronal — a expressão mais dramática de sua inquietação. Essas nuvens, invisíveis a olho nu, viajam pelo espaço a velocidades que podem superar três mil quilômetros por segundo. São tempestades silenciosas, mas de um silêncio carregado de potência: quando uma delas cruza o caminho da Terra, a nossa estrela nos envia não apenas luz, mas o peso de sua respiração mais violenta.

Essas erupções são os fantasmas do Sol. Carregam campos magnéticos retorcidos, correntes elétricas e partículas que, ao se encontrarem com o escudo magnético terrestre, podem transformar a noite em aurora — ou mergulhar cidades em blecaute. Há uma beleza indomável nisso: o mesmo fenômeno que pinta o céu de cores impossíveis também pode apagar uma rede elétrica, desorientar satélites, silenciar aviões em pleno voo. A natureza mostra sua face dialética: criação e destruição coexistem, inseparáveis.

Não se trata de imaginar o Sol como inimigo, mas como lembrança viva de que não há técnica sem limite. Nossas máquinas, por mais sofisticadas, não foram desenhadas para lidar com a cólera cósmica. Um transformador de energia pode ser queimado por correntes induzidas; um satélite pode perder o rumo pela densidade inflada da atmosfera; um avião pode ficar sem rádio nas rotas polares. Tudo isso já aconteceu, em maior ou menor escala, em episódios recentes. E o que a história nos ensina é simples: não é “se”, mas “quando”.

Essas explosões não são acidentes: fazem parte do metabolismo do Sol. São válvulas de escape de uma estrela em constante ebulição, onde campos magnéticos se enroscam até romper. O que a física chama de reconexão magnética, a filosofia pode chamar de lembrança de que não há energia sem tensão, não há criação sem conflito.

Para a humanidade, cada CME é também um espelho. No reflexo dessas nuvens magnetizadas vemos nossa própria vulnerabilidade. Somos uma civilização elétrica, digital, algorítmica, mas, no fim, dependemos de fios frágeis que um sopro solar pode testar. O Sol, ao lançar seus fantasmas, nos mostra o quão ilusória é a sensação de controle absoluto.

E talvez o maior alerta esteja aí: as auroras não são apenas espetáculo; são mensagem. O Sol fala através delas. Cabe a nós aprender a escutar.

A sociedade sob risco: energia, satélites, céus e cabos

Vivemos dentro de uma teia invisível, uma rede elétrica e digital que sustenta nossa vida moderna. Cada lâmpada que acendemos, cada chamada de vídeo, cada avião que cruza o Atlântico, cada cirurgia em uma sala iluminada depende de sistemas que acreditamos inabaláveis. Mas basta uma explosão de massa coronal atingir a Terra na hora e na direção certas para lembrarmos de que essa teia é frágil como seda diante do sopro do Sol.

A energia. Em 1989, no Canadá, uma tempestade geomagnética desligou a província de Quebec em segundos. Transformadores queimados, milhões sem luz, hospitais em geradores de emergência. Não foi uma bomba, nem sabotagem. Foi o Sol. Hoje, nossas redes elétricas são ainda mais extensas, interconectadas e, portanto, mais vulneráveis. Um campo magnético vindo do espaço pode induzir correntes em linhas de transmissão de centenas de quilômetros, sobrecarregar sistemas e mergulhar cidades inteiras na escuridão. O coração elétrico da Terra pode parar, não porque falhamos em técnica, mas porque esquecemos que até os cabos obedecem à natureza.

Os satélites. Acima de nós, milhares de máquinas orbitam o planeta. Satélites que guiam aviões, coordenam navios, dão o tempo da colheita, transmitem imagens, sustentam a internet. Eles parecem distantes, mas são parte íntima do nosso cotidiano. Em 2022, uma simples tempestade solar inflou a alta atmosfera e fez 38 satélites Starlink caírem de volta à Terra dias após o lançamento. Não foi ataque, foi o Sol respirando. O mesmo risco se estende a constelações inteiras que hoje sustentam bancos, exércitos e agricultores. Uma rajada solar pode bagunçar órbitas, desestabilizar sistemas e transformar bilhões em lixo espacial.

O céu. A aviação moderna voa apoiada em comunicações por rádio e satélite. Mas em uma tempestade solar intensa, frequências HF podem se apagar, sinais de GPS podem ser distorcidos, e voos precisam mudar rotas inteiras para evitar regiões polares, onde a radiação aumenta. A cena não é futurista: já aconteceu inúmeras vezes. Pilotos sem comunicação, sistemas de navegação em erro, atrasos e custos. E, ao fundo, uma lembrança: o céu não é espaço vazio, é território atravessado por forças cósmicas.

Os cabos. Sob os oceanos, cabos de fibra óptica carregam a maior parte da informação que circula na internet. São as artérias digitais da civilização. Estudos recentes mostram que tempestades extremas podem induzir correntes capazes de afetar repetidores e comprometer enlaces de longa distância. Não é o “apocalipse da internet” que manchetes sensacionalistas vendem, mas é risco real — raro, mas de impacto sistêmico. E na era em que dados valem mais do que ouro, o silêncio de um cabo é tão grave quanto o apagão de uma cidade.

Cada um desses setores — energia, satélites, céus e cabos — é parte de um organismo maior: a civilização elétrica. E o Sol, ao lançar seus fantasmas, mostra que esse organismo é muito mais vulnerável do que nos permitimos admitir. Não é apenas um problema técnico; é uma questão existencial. O que acontece com uma sociedade que construiu sua soberania sobre fios invisíveis quando esses fios são sacudidos pela respiração de uma estrela?

A resposta é política, filosófica e ética: precisamos reconhecer que não somos senhores do mundo, mas hóspedes de um sistema cósmico. E que a técnica, sem humildade, se transforma em arrogância — e a arrogância, diante do Sol, é sempre punida.

Brasil, equador e vulnerabilidade

O Brasil não olha para o céu apenas como cenário de estrelas tropicais. Vivemos sobre um território marcado por uma condição cósmica singular: estamos no coração do equador magnético, onde a ionosfera se comporta de maneira distinta do restante do planeta. Acima de nossas cabeças se desenha a Anomalia de Ionização Equatorial, um cinturão que concentra plasma e gera o fenômeno da cintilação ionosférica — pequenas turbulências invisíveis que distorcem sinais de satélites e confundem sistemas de navegação.

Na prática, isso significa que o Brasil, mesmo distante das latitudes polares que sofrem os impactos mais diretos de tempestades solares, vive sua própria vulnerabilidade. Durante períodos de forte atividade solar, nossos céus tropicais se tornam laboratórios vivos de instabilidade: sinais de GPS se perdem, comunicações via satélite sofrem interferência, e o agronegócio de precisão — que depende de correções milimétricas para plantar e colher — sente o peso de uma estrela a 150 milhões de quilômetros.

Há também a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, região onde o campo magnético terrestre é mais fraco, permitindo maior penetração de partículas energéticas. Satélites que passam sobre essa zona, do Atlântico até o centro do país, são obrigados a desligar instrumentos para não sofrer danos. É como se tivéssemos uma fissura invisível no nosso escudo planetário, exposta aos humores solares.

Essa posição peculiar não é mero detalhe técnico; é questão estratégica. Um país que depende de energia interligada em vasto território, que expande sua agricultura baseada em dados, que controla tráfego aéreo por sistemas satelitais, não pode se dar ao luxo de ignorar o clima espacial. O INPE, através do programa EMBRACE, monitora diariamente a ionosfera, os índices de cintilação, o campo magnético e emite alertas. É ciência brasileira de ponta, feita para proteger tanto um avião sobrevoando Manaus quanto o trabalhador rural que usa GNSS no interior de Goiás.

Mas aqui também se impõe a dialética da natureza: ser um país tropical, abençoado pelo Sol que nos dá energia abundante, também nos expõe à instabilidade desse mesmo Sol. O que nos alimenta é também o que nos desafia. E a responsabilidade política é não reduzir esse tema à curiosidade astronômica, mas entendê-lo como parte da soberania nacional.

O Brasil, ao mesmo tempo vulnerável e estratégico, tem a oportunidade de ser protagonista: transformar sua condição geofísica em motor de conhecimento e prevenção. Ignorar isso seria repetir a arrogância de quem acredita que a tecnologia pode prescindir da natureza. Reconhecer é a chance de estar à frente, de assumir que nossa história também é escrita pelo céu.

A ciência que caminha para dentro da estrela

Durante milênios, o ser humano só pôde contemplar o Sol de longe. Olhá-lo diretamente era cegueira; tentar compreendê-lo, um gesto de mito. Hoje, pela primeira vez na história, deixamos de ser apenas observadores distantes e começamos a tocar a pele incandescente da estrela. O que parecia impossível tornou-se real: sondas humanas voam dentro da coroa solar, colhendo fragmentos de sua respiração.

A Parker Solar Probe, lançada em 2018, fez o que nenhum de nossos antepassados ousou imaginar: mergulhou na atmosfera do Sol, atravessando a superfície crítica de Alfvén, a fronteira invisível onde o vento solar se desprende para sempre do astro. Ao cruzar esse limite, a Parker não apenas mediu partículas e campos: ela entrou no coração de um mistério que alimenta nossa vida e desafia nosso entendimento. Cada dado transmitido é como uma palavra sussurrada pelo Sol à nossa civilização.

A Solar Orbiter, da ESA, aproximou-se para ver o que nunca fora visto: pequenas chamas, chamadas de campfires, erupções minúsculas que se multiplicam em toda a superfície e que podem ser peças-chave para explicar o aquecimento da coroa, o enigma que intriga a ciência há décadas. Não é exagero dizer que estamos aprendendo a ver os detalhes do fogo que nos sustenta.

Em 2025, duas novas missões marcaram um novo capítulo dessa jornada: o PUNCH, que observa em 3D a transição entre a coroa e o vento solar, como se revelasse o tecido invisível que conecta estrela e espaço; e o SWFO-L1, colocado entre o Sol e a Terra, uma sentinela que nos dá minutos preciosos de antecedência para nos preparar diante de tempestades vindouras. São nossos guardiões no espaço, olhos que enxergam o que não conseguimos ver, ouvidos que captam a respiração cósmica.

Mas há aqui algo maior que a técnica. Ao tocar a coroa solar, não estamos apenas coletando dados. Estamos exercendo um gesto de humildade. Entrar no coração da estrela é reconhecer que dependemos dela mais do que admitimos. É aceitar que nossa ciência não é soberba, mas tentativa — uma construção paciente de quem sabe que nunca controlará a natureza, mas pode dialogar com ela.

O ato de enviar sondas ao Sol é, em última instância, um espelho da condição humana: somos frágeis, mas ousados; pequenos diante da estrela, mas capazes de construir máquinas que tocam o fogo sem se consumir. É a dialética do conhecimento: quanto mais avançamos, mais entendemos o limite de nossa própria existência.

E é justamente essa consciência que nos protege. Porque a ciência, quando não se deixa iludir pela arrogância, se transforma em alerta, em instrumento de sobrevivência e em poesia em movimento.

O que não sabemos: a incerteza como bússola

A ciência avançou como nunca. Tocamos a coroa solar, vimos detalhes microscópicos de erupções, construímos modelos que preveem a chegada das tempestades com horas de antecedência. E, ainda assim, o Sol guarda mistérios que nos lembram diariamente da nossa fragilidade.

Podemos calcular a velocidade de uma ejeção de massa coronal, rastrear sua trajetória pelo espaço, mas não conseguimos prever, com antecedência, a orientação do seu campo magnético interno — a chave que decide se uma tempestade será apenas espetáculo no céu ou um risco de blecaute global. Essa incerteza é como uma senha que o Sol mantém escondida: só revela sua força quando já está diante de nós.

Essa ignorância não é falha da ciência, mas parte da própria natureza da investigação. O Sol é complexo, vivo, caótico. Ele nos lembra que não há modelo capaz de reduzir a realidade a certeza absoluta. Há margens de erro, há imprevistos, há espaços de silêncio. E é nesses espaços que a filosofia encontra sua lição: a incerteza não é inimiga, é bússola.

Porque reconhecer o que não sabemos é o primeiro ato de respeito à natureza. É admitir que nossa técnica não é onipotente e que a dialética do cosmos sempre nos colocará diante de forças maiores do que nós. A humildade de dizer “não sabemos” é também a força que nos move a pesquisar mais, a observar mais, a preparar melhor nossa sociedade para o inesperado.

Na vida prática, essa consciência se traduz em alertas escalonados, em margens de segurança, em políticas de prevenção. Não se trata de medo, mas de responsabilidade. A incerteza obriga a sociedade a assumir uma postura madura: não esperar o desastre para agir, mas aceitar que a natureza sempre guarda o imprevisível.

Em tempos de arrogância tecnológica, essa lição é vital. O Sol nos lembra que o mundo não é controlável, que não somos donos da natureza, mas parte dela. A incerteza é o mapa que nos guia no terreno instável do futuro. E talvez o maior erro não seja desconhecer, mas esquecer que conhecer é sempre caminhar em terreno de sombras.

Epílogo – O pacto com a estrela

Desde o primeiro fogo aceso em cavernas até as redes digitais que hoje sustentam nossa civilização, fomos filhos da mesma fonte: o Sol. Ele é a medida do tempo, o motor da vida, o coração elétrico da Terra. E, ao mesmo tempo, é também o lembrete permanente de que não há soberania humana sem humildade diante da natureza.

O que vimos em maio de 2024, quando auroras iluminaram latitudes improváveis e sistemas precisaram ser ajustados, não foi apenas um espetáculo celeste. Foi a prova de que nossa civilização elétrica vive sob o sopro de uma estrela indomável. Cada transformador, cada satélite, cada avião em rota, cada cirurgia iluminada em uma sala de hospital — todos dependem da quietude relativa do Sol. Mas o Sol não é quieto. Ele pulsa, respira, se agita.

A dialética da natureza é clara: aquilo que sustenta a vida é também aquilo que a ameaça. O mesmo Sol que garante a colheita pode provocar blecautes; o mesmo Sol que pinta auroras pode desorientar aviões; o mesmo Sol que alimenta satélites solares pode destruir satélites de comunicação. Somos, ao mesmo tempo, protegidos e desafiados por ele.

O pacto com a estrela, portanto, não é um contrato de dominação, mas de respeito. Precisamos aprender a viver com seus ciclos, a preparar nossas redes para sua instabilidade, a aceitar que o cosmos não se curva à técnica humana. E, acima de tudo, precisamos cultivar a consciência coletiva de que dependemos de forças que não controlamos.

Não é apenas uma questão para astrônomos, engenheiros ou físicos. É para todos: advogados que lidam com marcos regulatórios, médicos que dependem de energia ininterrupta, professores que ensinam ciência às novas gerações, operários que mantêm a infraestrutura funcionando, agricultores que usam satélites para plantar. A sociedade inteira é chamada a compreender que a estrela que nos aquece também nos testa.

No fim, o Sol não é apenas um objeto no céu. Ele é parte da nossa história, da nossa política, da nossa economia, da nossa filosofia. Ele é aquilo que nos obriga a lembrar que não estamos acima da natureza, mas dentro dela.

E quando, em noites futuras, o céu voltar a se pintar de verde e vermelho sobre lugares acostumados ao cinza, será hora de escutar de novo. Porque cada aurora é também uma advertência: o Sol fala. E quando ele fala, não é espetáculo. É aviso.

Comentários