A guerra como software: a reforma da defesa dos EUA pela Palantir

- Rey Aragon

- 22 de ago. de 2025

- 16 min de leitura

Documento da Palantir revela a transformação do software em arma central da guerra moderna, com riscos para a democracia e para a segurança global.

O manifesto The Defense Reformation, assinado pelo CTO da Palantir, propõe uma reindustrialização bélica baseada em plataformas digitais e pipelines de código. Mais do que modernizar arsenais, redefine a própria noção de soberania: quem controla o software, controla a guerra — e, com ela, o destino da política e da democracia.

O manifesto da guerra como software

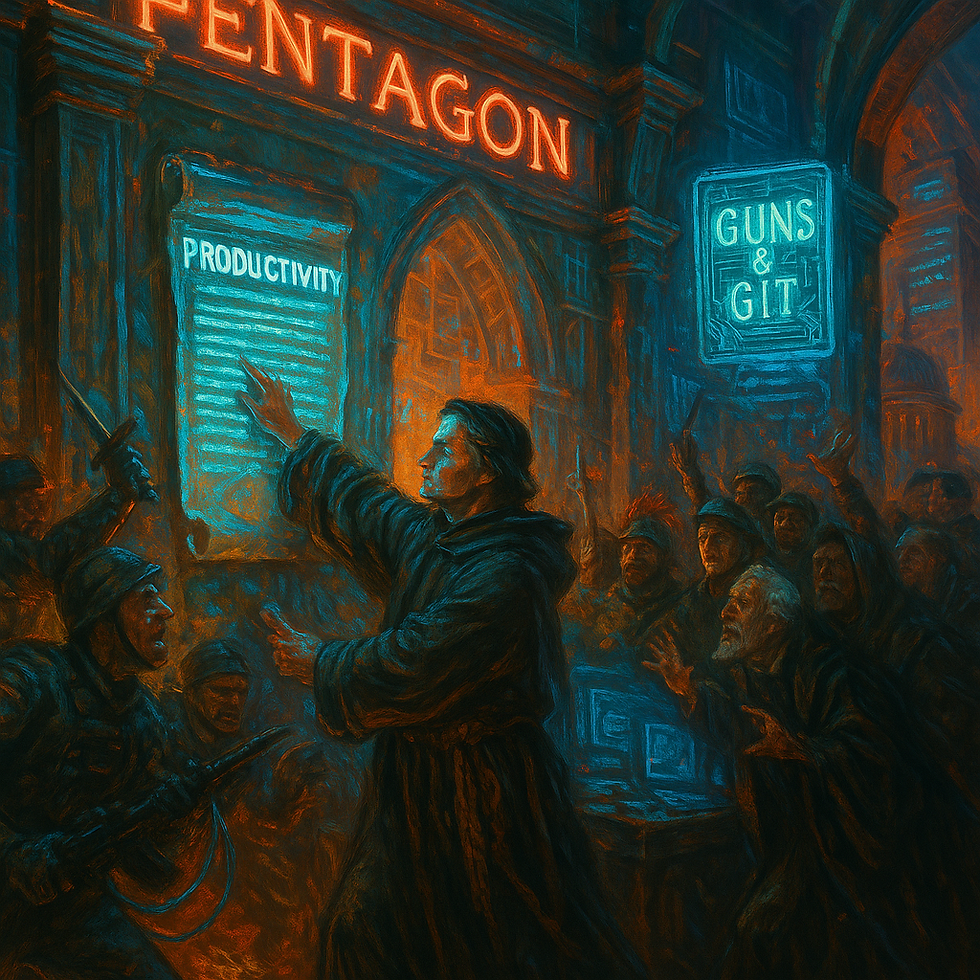

Quando um documento oficial da defesa norte-americana afirma, sem metáforas, que “guerreiros lutam com armas e com git”, sabemos que não se trata apenas de jargão técnico, mas de uma mudança civilizacional. O texto The Defense Reformation, assinado pelo diretor de tecnologia da Palantir, Shyam Sankar, não é um relatório burocrático: é um manifesto. É a tentativa de redefinir a guerra, a defesa e a segurança a partir do software, de suas linhas de produção invisíveis e de sua maleabilidade algorítmica.

O que está em jogo não é apenas a modernização de arsenais ou a digitalização da burocracia militar. Trata-se de uma verdadeira reindustrialização bélica, onde fábricas não são mais siderúrgicas, estaleiros ou linhas de montagem de tanques, mas pipelines de código, infraestruturas em nuvem e plataformas privadas. A noção de “software industrial base”, central no documento, explicita essa virada: o software não é suporte, é a arma. Ele é apresentado como o sistema mais importante e mais maleável, capaz de definir a cadência de todo o ciclo de guerra.

Essa concepção de guerra como software é o coração da nova estratégia estadunidense. O inimigo não é apenas enfrentado em campos de batalha físicos, mas em loops de decisão acelerados, em linhas de comando traduzidas em código e em atualizações contínuas que definem a velocidade do conflito. A guerra, nessa visão, passa a ser administrada como um projeto de software ágil — com sprints, backlog, integração contínua e releases em produção.

Ao transformar pipelines digitais em fábricas de destruição, o projeto da Palantir e de Peter Thiel propõe algo ainda mais radical: a terceirização da soberania. O que antes era monopólio do Estado — definir, planejar e executar guerra — é agora apresentado como função a ser disputada entre plataformas privadas, capital de risco e um seleto grupo de fundadores carismáticos. A promessa é a eficiência; o risco é a captura completa da defesa e da democracia por oligopólios digitais que se legitimam como salvadores diante de uma “emergência não declarada”.

Este artigo se propõe a desmontar esse evangelho sombrio. Não apenas descrevendo suas teses — pregadas como novas 95 teses na porta do Pentágono —, mas examinando suas consequências estratégicas: a normalização da guerra como fluxo contínuo, a erosão dos controles democráticos, a privatização da segurança global e a colonização da política pela lógica industrial do software. Em tempos em que a guerra híbrida já opera no campo informacional e cultural, a Reforma da Defesa proposta pela Palantir revela o próximo passo: a guerra como serviço, oferecida na nuvem, atualizada em tempo real e invisível ao escrutínio público.

O contexto histórico – do “Último Jantar” ao monopsonismo digital

Para entender o manifesto da Palantir é preciso voltar a 1993, ano em que o então secretário de Defesa dos Estados Unidos reuniu, no Pentágono, 51 grandes contratistas militares para o célebre “Last Supper”. A mensagem era clara: não havia mais espaço para todos no banquete da Guerra Fria. O fim da União Soviética e a promessa do “dividendo da paz” justificaram cortes brutais nos orçamentos, e as empresas foram empurradas para um processo voraz de fusões e aquisições. De 51, restaram 5 gigantes.

Esse encontro simbolizou o início do monopsonismo da defesa — uma estrutura em que o Estado é praticamente o único comprador, impondo regras, burocracia e contratos de custo reembolsado (cost-plus). O resultado imediato foi a morte da diversidade industrial que havia sustentado a vitória na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Nos anos 1940 e 1950, Ford fabricava satélites, Chrysler produzia carros e mísseis, General Mills, cereais e artilharia. O ecossistema civil e o militar se alimentavam mutuamente, num ciclo virtuoso de inovação. O “Último Jantar” destruiu essa simbiose e consolidou um oligopólio acomodado, avesso ao risco e dependente da proteção governamental.

O documento The Defense Reformation insiste que esse foi o verdadeiro pecado original da base industrial americana: o Grande Cisma entre inovação civil e defesa. O corte de oxigênio à experimentação abriu espaço para a estagnação. Hoje, trabalhar com o monopsonista estatal é tão pouco atraente que até empresas como a Ball Corporation, que fabricava satélites, preferiram vender sua divisão aeroespacial para se dedicar a latas de alumínio.

A crítica soa convincente, mas esconde um deslocamento ainda mais radical. Ao denunciar a asfixia causada pelo monopsonismo estatal, a Palantir não propõe retomar a vitalidade do antigo ecossistema público-privado. Propõe substituí-lo por um oligopólio digital, em que plataformas privadas — ágeis, capitalizadas por fundos de risco e lideradas por fundadores carismáticos — assumem o papel de linha de frente da defesa. O que antes era indústria de aço e titânio torna-se fábrica de software, sustentada por pipelines invisíveis e pela maleabilidade algorítmica.

É aqui que começa a mutação decisiva: a guerra deixa de ser uma função de arsenais e depósitos e passa a depender da velocidade de commits, deploys e ciclos de integração contínua. O que o “Último Jantar” de 1993 iniciou com a concentração industrial, a Reforma da Defesa da Palantir conclui com a digitalização bélica: a conversão da guerra em serviço de software.

A heresia do Pentágono – burocracia, lentidão e a promessa da velocidade

Se a denúncia inicial de Shyam Sankar mira o “Último Jantar” e o monopsonismo estatal, o segundo alvo é a própria cultura burocrática do Departamento de Defesa. O documento descreve o Pentágono como um “comunismo malfeito”, um sistema de planejamento centralizado que herdou o pior dos dois mundos: sem a disciplina de uma economia planificada, sem a agilidade de um mercado competitivo.

Essa burocracia, segundo o manifesto, funciona como uma religião secular. Seus dogmas são processos, regulamentos e comitês. Seus sacerdotes são gestores que confundem controle com eficiência. E o altar em que se sacrifica é o tempo: tempo gasto em planilhas, orçamentos e autorizações, enquanto adversários — leia-se China — experimentam, erram, iteram e avançam. A máquina de guerra americana tornou-se lenta demais para um mundo em sprint permanente.

A proposta da Palantir é clara: destruir essa ortodoxia e substituí-la por um ethos de velocidade. Em vez de ciclos orçamentários que levam dois anos, fala-se em “DevSecOps para orçamentos” — ou seja, tratar a contabilidade militar como um pipeline ágil, capaz de realocar recursos em semanas. Em vez de validar requisitos durante anos, aceitar o improviso, a sobreposição de projetos, a experimentação descentralizada. “O único requisito é vencer”, diz o documento, numa inversão radical que transforma a improvisação em doutrina.

Mas aqui está o ponto cego: ao condenar a lentidão burocrática, a Reforma da Defesa também demoniza os mecanismos de accountability democrática. O que para Sankar é um “gargalo” a ser eliminado, para uma democracia é um freio necessário: um Parlamento que debate, uma sociedade que questiona, auditores que controlam. A lógica de “acelerar o ciclo orçamentário” pode soar eficiente, mas significa reduzir a política a uma questão de deploy.

Essa crítica revela a essência do projeto. Não se trata apenas de modernizar processos. Trata-se de normalizar a guerra como fluxo contínuo, livre de pausas, sem tempo para deliberação pública. A promessa é vencer a China na corrida da velocidade. O risco é sacrificar a democracia no altar da agilidade.

As 18 Teses da Reforma – um Lutero da guerra digital

Shyam Sankar não esconde a ambição: como Lutero pregou suas 95 teses na porta da catedral de Wittenberg, ele prega 18 teses na porta do Pentágono. A metáfora é deliberada. O objetivo é provocar uma ruptura doutrinária, uma “reforma” capaz de derrubar os sacerdotes da burocracia e instaurar um novo evangelho da guerra.

Essas teses não são propostas técnicas isoladas. São peças de uma ideologia coerente, que redefine a guerra como fluxo contínuo, produtivista e privatizado. Entre as 18, algumas funcionam como nervos centrais que expõem o verdadeiro projeto:

1. O monopsonismo é a doença.

A crítica ao monopólio estatal é repetida como mantra. O argumento é sedutor: quando só existe um comprador (o Estado), a competição morre e a inovação se estagna. Mas a solução proposta não é democratizar o sistema, e sim abrir espaço para múltiplos fornecedores privados disputando contratos de forma ágil. Em vez de monopsonismo público, o risco é o oligopólio digital das plataformas.

2. Fim dos contratos cost-plus.

Segundo Sankar, esse modelo “torna a nação mais lenta, mais burra e mais pobre”. O contraste é feito com o caso SpaceX, que reduziu custos em até 85% ao operar fora dessa lógica. A crítica ao desperdício é justa. Mas o remédio é problemático: ao deslocar o financiamento para o capital de risco, transfere-se a soberania da defesa para consórcios de investidores privados.

3. “DevSecOps para orçamentos”.

Aqui a metáfora do software se torna perigosa. Tratar o orçamento público como pipeline ágil significa dissolver controles políticos em nome da velocidade. Se no mundo do software “deploy” é liberar código, no mundo da defesa “deploy” é movimentar bilhões de dólares sem debate. O que se apresenta como inovação é, na prática, erosão da accountability democrática.

4. “A pessoa é o programa”.

A valorização de talentos excepcionais — engenheiros 10x ou líderes carismáticos — soa como homenagem à genialidade. Mas esconde um culto perigoso ao indivíduo salvador. Rickover, Groves, Musk, Luckey: nomes invocados como exemplos de quem desafia burocracias e “vence”. O problema é que, no altar dessa ideologia, a governança coletiva se torna irrelevante, substituída pela fé no gênio fundador.

5. O único requisito é vencer.

A lógica dos requisitos formais é atacada como burocracia inútil. A proposta é aceitar redundâncias, sobreposições, “wasteful overlaps” em nome da vitória. A improvisação, que pode ser virtude em um campo de batalha, é convertida em doutrina de Estado. O risco é óbvio: normalizar a exceção, abolir o planejamento de longo prazo, viver em estado permanente de sprint militar.

6. Produtividade como letalidade.

Talvez a tese mais brutal: a guerra não se vence com estoque, mas com capacidade de produção infinita. O que vale não é a munição no depósito, mas a linha de montagem capaz de repor, reparar e atualizar sem pausa. Isso vale para drones, sensores, foguetes — mas também para software. O pipeline é a nova fábrica da morte.

7. Guns and git.

O manifesto culmina nesta formulação simbólica: guerreiros devem lutar com armas e com git. O combatente precisa aprender a programar, não para criar plataformas industriais, mas para manipular o “software industrial base”. A metáfora é reveladora: a guerra se torna indissociável do ciclo de commits, merges e releases. O soldado é transformado em devops da destruição.

O conjunto dessas teses forma um evangelho sombrio. Elas prometem agilidade, inovação e vitória. Mas, vistas em conjunto, revelam algo mais profundo: a legitimação da guerra como processo industrial de software, permanentemente atualizado, privatizado e acelerado até o ponto de dissolver o controle democrático.

É por isso que a analogia com Lutero não é mero exagero retórico. Se em Wittenberg o alvo foi a Igreja Católica, no Pentágono o alvo é a burocracia estatal. E, assim como a Reforma religiosa abriu caminho para guerras, perseguições e reordenações profundas de poder, a Reforma da Defesa prepara uma nova ordem geopolítica onde o pipeline é altar, o commit é sacramento e o software é a espada.

Software industrial base – a linha de montagem invisível

Entre todas as teses do manifesto da Palantir, uma expressão merece atenção especial: software industrial base. O termo não é metáfora solta. É a formulação conceitual de que o software deve ser tratado como infraestrutura industrial bélica, tão vital quanto siderúrgicas, estaleiros ou fábricas de munição foram no século XX.

Quem já desenvolveu software em grande escala sabe que há algo de fabril nesse processo. Um backlog equivale a uma ordem de produção. Sprints funcionam como lotes seriados. Pipelines de integração e entrega contínua (CI/CD) são esteiras automatizadas. Testes unitários e revisões de código cumprem a função de controle de qualidade. Monitoramento e observabilidade são como metrologia industrial, garantindo padrões e detectando falhas. Até os chamados S-BOMs (Software Bill of Materials) se assemelham a listas de insumos de uma cadeia de suprimentos.

No campo militar, essa tradução é ainda mais direta. Se na Segunda Guerra Mundial a vitória dependia da capacidade de transformar fábricas de automóveis em linhas de montagem de tanques e aviões, hoje a vitória depende da velocidade de transformar repositórios de código em drones, sensores, sistemas de comando e ataques cibernéticos. Não importa o estoque: importa o ciclo produtivo. A lógica industrial migra das fundições para os servidores.

Essa concepção carrega uma consequência brutal. Se o software é a fábrica, então a guerra é um processo de atualização contínua, como um sistema operacional em “modo release”. O campo de batalha não se mede mais em batalhões, mas em commits; não em depósitos de munição, mas em pipelines que nunca param. É uma fábrica invisível da guerra, sempre ativa, invisível ao público e potencialmente inesgotável.

Do ponto de vista democrático, o risco é devastador. A sociedade vê fábricas, portos e estaleiros como símbolos de esforço bélico — imagens concretas de mobilização nacional. Já os pipelines de software são invisíveis, operam em nuvem, escondidos por firewalls e NDA’s. Essa invisibilidade torna a guerra menos palpável, menos debatida, menos sujeita a resistência social. É a guerra como serviço, rodando em clusters, abstraída do olhar público.

Eis a genialidade perversa da noção de software industrial base: transformar o imaterial em indústria, o código em arsenal, a maleabilidade em cadência de morte. Uma arma sem cheiro de pólvora, sem barulho de metal, mas com a mesma lógica fordista — agora aplicada ao ciclo infinito de commits, merges e deploys.

O império das plataformas e a privatização da soberania

Se a software industrial base é a fábrica invisível da guerra, quem controla essa fábrica controla também o destino da soberania. E é aqui que o documento da Palantir revela seu verdadeiro projeto: transformar big techs de defesa em novos Estados paralelos, com poder de decisão sobre a segurança nacional e, por consequência, sobre a geopolítica global.

A crítica ao monopsonismo estatal não é inocente. O que se condena como “lentidão” e “ineficiência” do governo serve para justificar a transferência de funções centrais da defesa para plataformas privadas — Palantir à frente, seguida por empresas moldadas no mesmo ethos: ágeis, capitalizadas por fundos de risco e comandadas por fundadores idolatrados como visionários. A defesa deixa de ser monopólio do Estado e passa a ser oligopólio das plataformas.

Peter Thiel, cofundador da Palantir, sempre defendeu que as democracias liberais são lentas demais para vencer disputas existenciais. Seu projeto é criar empresas que funcionem como máquinas de exceção permanente, capazes de agir fora do tempo político. O documento assinado por Sankar é a tradução institucional desse credo: não se trata apenas de prestar serviços ao Pentágono, mas de reformular a própria concepção de guerra e soberania, colocando o capital privado no centro da estratégia nacional.

Essa lógica carrega um paradoxo. Ao mesmo tempo em que denuncia monopólios, a Reforma da Defesa concentra ainda mais poder em poucas mãos. O monopsonismo do Estado é substituído pelo oligopólio digital das plataformas, que, por serem globais, não respondem apenas a Washington, mas a mercados financeiros, conselhos de administração e interesses de investidores transnacionais. A soberania, que deveria ser indivisível, passa a ser terceirizada em regime de lock-in.

O risco é ainda maior quando lembramos que essas plataformas não são neutras. Elas operam sob contratos opacos, algoritmos proprietários e infraestruturas cuja lógica de funcionamento escapa ao escrutínio público. O documento promete que “a lei garante” e que contratos podem proteger o Estado de eventual sabotagem ou desligamento. Mas basta olhar para o histórico da indústria de tecnologia para perceber a fragilidade dessa promessa: quem detém a infraestrutura dita as condições.

Na prática, a Reforma da Defesa projeta um futuro em que a guerra é oferecida como serviço — warfare as a service. Plataformas em nuvem passam a ser a retaguarda logística, pipelines de software substituem arsenais, e capital de risco financia as inovações que antes eram responsabilidade soberana. O soldado se torna usuário, o Estado se torna cliente, e a democracia se torna dependente de contratos privados para decidir quando, como e contra quem lutar.

O império das plataformas não é apenas uma metáfora. É a materialização daquilo que já ocorre no espaço civil, agora estendido ao campo bélico: vigilância como serviço, segurança como serviço, guerra como serviço. A soberania, transformada em subscription plan.

Democracia sob ataque – accountability como “gargalo”

No manifesto da Palantir, a burocracia democrática não é apresentada como salvaguarda institucional, mas como um obstáculo à vitória. Sankar a descreve como atraso, peso morto, “planejamento central comunista malfeito”. O que, para qualquer sociedade plural, é um freio deliberado contra abusos de poder, no documento aparece como um “gargalo” a ser eliminado.

A lógica é simples e brutal: se a guerra é um processo industrial de software, não há tempo para longos ciclos de deliberação política. O Congresso, os tribunais, os auditores — todos passam a ser ruído. A solução proposta? Converter o orçamento militar em pipeline ágil, um “DevSecOps para orçamentos”, capaz de redirecionar bilhões em semanas. No lugar de debate e transparência, iterações rápidas e decisões opacas.

Essa aceleração pode parecer sedutora diante da retórica da ameaça chinesa. Mas o custo é altíssimo. Uma democracia depende de tempos lentos: comissões, audiências, investigações, votos. O “atraso” é parte da proteção contra decisões unilaterais que podem custar vidas e desestabilizar o mundo. Eliminar esses tempos é eliminar o espaço da política.

O perigo maior é a normalização da guerra permanente. Se a lógica é que tudo deve ser tratado como sprint, backlog e release, então a guerra se torna fluxo contínuo, sem pausas para avaliação ou para negociações de paz. O conflito deixa de ser exceção e se instala como estado de normalidade. Em vez de se perguntar “se” e “quando” ir à guerra, o sistema passa a perguntar apenas “como acelerar o próximo commit letal”.

A Reforma da Defesa, nesse ponto, não apenas ameaça a soberania democrática. Ela ameaça a própria noção de paz como horizonte político. Ao converter accountability em gargalo, transforma a deliberação em inimiga da eficiência. E ao fazer isso, planta as sementes de uma sociedade em sprint militar contínuo, sem freios, sem respiro, sem controle.

O zeitgeist da guerra híbrida – informação, controle e subjetividade

O documento da Palantir não fala apenas de tanques, drones ou satélites. Ele fala de software como arma, e isso o insere diretamente no campo da guerra híbrida e psicológica. Se a software industrial base é a nova fábrica bélica, seu produto não se limita a mísseis digitais: produz também controle informacional, vigilância contínua e modulação cognitiva.

No coração dessa lógica está a maleabilidade. Sankar escreve que a força do software é poder ser dobrado à vontade do combatente. Mas, se o código pode ser dobrado, também pode ser usado para dobrar mentes, percepções e sociedades inteiras. Essa é a verdadeira interseção entre a Reforma da Defesa e o nosso zeitgeist: o mesmo pipeline que gera drones pode gerar campanhas algorítmicas de desinformação; o mesmo devops que acelera a logística bélica pode ser usado para manipular o fluxo da opinião pública em tempo real.

A guerra híbrida é, essencialmente, guerra pela subjetividade. E aqui a Palantir já se apresenta não apenas como fornecedora de sistemas militares, mas como metaintermediária da informação. O soldado que aprende a programar é também o cidadão que se torna objeto de vigilância. O campo de batalha é simultaneamente a trincheira digital e o feed das redes sociais. A guerra não está “lá fora”: ela atravessa telas, plataformas, bancos de dados e comportamentos cotidianos.

É por isso que a Reforma da Defesa não pode ser lida isolada do presente que vivemos. Ela dialoga diretamente com a era da exceção permanente, em que a política se converte em sprint, em que a democracia é tratada como gargalo e em que a subjetividade é administrada como pipeline. O zeitgeist é o da guerra contínua, invisível, onde a distinção entre segurança nacional e vigilância civil se dissolve.

Esse é o ponto onde o manifesto de Sankar se conecta à guerra cultural: a maleabilidade do software como arma é também a maleabilidade do discurso, da narrativa, da crença. Se a cadência do conflito é definida pela cadência dos commits, a cadência da política é definida pela cadência dos feeds. O software é fábrica bélica e também usina de subjetividades.

Contradições e fissuras do manifesto

O texto de Shyam Sankar se apresenta como tratado de reforma, mas sua própria lógica está atravessada por contradições que revelam mais sobre o projeto do que seus slogans.

Do monopsonismo ao oligopólio.

O manifesto denuncia o monopólio comprador do Estado como a raiz da estagnação. Mas a solução é deslocar o poder para um punhado de plataformas privadas, amparadas por fundos de risco e lideradas por fundadores carismáticos. Sai o monopsonismo estatal, entra o oligopólio digital. A promessa de competição se dissolve na concentração.

Do culto à eficiência ao culto ao fundador.

O texto acusa a burocracia de sufocar talentos e propõe libertar os “engenheiros 10x”. Mas, em vez de democratizar o processo, aposta em um novo elitismo: a ideia de que Rickover, Musk ou Luckey são insubstituíveis e que apenas indivíduos excepcionais podem romper a inércia. A burocracia vira dogma, mas o gênio fundador vira profeta. O resultado é uma nova dependência, não menos autoritária.

Da guerra como fábrica à guerra como serviço.

Sankar celebra a produtividade como letalidade, afirmando que não importa o estoque, mas a linha de produção contínua. Só que essa lógica, aplicada ao software, significa a transformação da guerra em serviço, em pipeline permanente, invisível e terceirizado. O que se apresenta como “eficiência industrial” é, na prática, a normalização da guerra infinita.

Da soberania estatal à soberania privatizada.

Ao defender que contratos são suficientes para garantir o “rule of law”, o manifesto subestima a assimetria estrutural entre Estado e plataforma. Quem controla a infraestrutura de software e nuvem detém poder de chantagem, mesmo que travestido em cláusulas contratuais. A defesa nacional vira questão de SLA, e a soberania passa a ser negociada no balcão das big techs.

Do discurso da inovação à reprodução da dependência.

Por trás da retórica de ruptura, há também continuidade: a dependência de capital privado e de ecossistemas fechados. A Reforma se vende como alternativa ao fracasso do modelo atual, mas mantém o vício central: subordinar a defesa a interesses corporativos e a uma lógica produtivista sem freios.

Essas fissuras expõem o núcleo do projeto. O que o documento promete como salvação — competição, inovação, velocidade — é também o que pode condenar a democracia à irrelevância, transformando-a em cliente de um oligopólio militarizado de software.

Conclusão – O evangelho sombrio da Palantir

The Defense Reformation não é um relatório técnico, é um evangelho. Pregado com a solenidade de um Lutero digital, o documento da Palantir não apenas critica a lentidão do Pentágono: ele anuncia uma nova ordem. Uma ordem em que a guerra se confunde com software, em que pipelines de código substituem fábricas, em que orçamentos públicos viram sprints de DevSecOps e em que fundadores carismáticos são tratados como profetas da salvação nacional.

Essa nova doutrina promete eficiência, inovação e vitória, mas entrega algo mais sombrio: a normalização da guerra como fluxo contínuo, invisível ao escrutínio público. O soldado se transforma em programador, a soberania em contrato privado, a democracia em gargalo a ser eliminado. A lógica da exceção permanente, que já corrói a política no plano cultural e informacional, agora ganha forma doutrinária no campo bélico: a guerra como serviço, atualizada em tempo real, terceirizada às big techs e oferecida como produto inevitável de mercado.

O risco não é apenas estratégico — é civilizacional. Se a cadência do conflito passa a ser a cadência dos commits, a democracia perde seu tempo próprio, seu direito ao atraso, à deliberação, à pausa. No lugar da política, instala-se o sprint. No lugar da soberania, instala-se a dependência de plataformas. No lugar da paz, instala-se uma guerra industrializada, invisível, contínua.

É por isso que o manifesto da Palantir deve ser lido como um aviso de colonização. Colonização da defesa pelo software, da soberania pelo capital de risco, da democracia pelo produtivismo algorítmico. O evangelho sombrio de Sankar não se contenta em reformar o Pentágono: ele reconfigura o próprio imaginário da guerra.

E aqui está a advertência final: quem controla o pipeline controla o futuro. Se aceitarmos que a guerra é apenas mais um serviço, um warfare as a service operado em nuvens privadas, então teremos abdicado de algo maior que a segurança — teremos renunciado à própria política.

Comentários