Entre a Indignação e a Estratégia: a Venezuela no Tabuleiro do Poder Global

- Rey Aragon

- há 23 horas

- 14 min de leitura

O ataque à soberania venezuelana exige mais que condenação moral: impõe leitura fria da correlação de forças, dos rearranjos geopolíticos e dos erros que o campo progressista não pode repetir.

Defender a Venezuela é inegociável. Mas, diante de um crime internacional anunciado, a paixão sem estratégia pode nos cegar. É hora de olhar o tabuleiro com lucidez, entender os limites reais do poder e preparar o que vem depois.

O perigo de confundir indignação com estratégia

O que ocorreu hoje contra a Venezuela é um crime internacional inequívoco. Um ataque direto à soberania de um país latino-americano, realizado fora de qualquer marco legal, diplomático ou humanitário. A indignação é não apenas legítima, mas necessária. No entanto, há um erro recorrente que o campo progressista insiste em cometer em momentos como este: permitir que a justa revolta substitua a análise estratégica.

Indignação sem leitura de poder não protege ninguém. Ao contrário, frequentemente desarma.

A história recente da América Latina mostra que os maiores retrocessos não ocorreram apenas por força externa, mas pela incapacidade interna de compreender o tabuleiro em que se estava jogando. Confundir moral com política, desejo com correlação de forças, solidariedade com negação da realidade concreta é um luxo que projetos soberanos não podem se permitir.

O ataque à Venezuela não pode ser lido apenas como um ato de brutalidade isolada, nem como uma explosão irracional do imperialismo. Ele precisa ser entendido como parte de um movimento racional, frio e calculado, inscrito em uma disputa global em curso. Reduzir o episódio a uma narrativa de vilões e vítimas, por mais sedutora que seja, impede a compreensão do que realmente está em jogo e, pior, do que ainda pode acontecer.

Há momentos em que a paixão política fortalece a resistência. Há outros em que ela se transforma em cegueira estratégica. Este é um desses momentos-limite. O cenário exige lucidez, não catarse. Exige leitura estrutural, não apenas denúncia. Exige reconhecer que o inimigo não improvisa, não age por impulso e não opera sem garantias mínimas.

Defender a Venezuela hoje implica mais do que condenar o ataque. Implica entender por que ele ocorreu agora, quais forças se movem por trás dele, quais ilusões precisam ser abandonadas e quais erros não podem ser repetidos. A soberania não se preserva apenas com palavras de ordem, mas com análise rigorosa da realidade concreta.

Este texto parte desse princípio: solidariedade incondicional à Venezuela, sem abdicar da frieza analítica que a sobrevivência política do Sul Global exige. Porque, em disputas dessa magnitude, não basta estar do lado certo da história. É preciso entender como a história está sendo escrita.

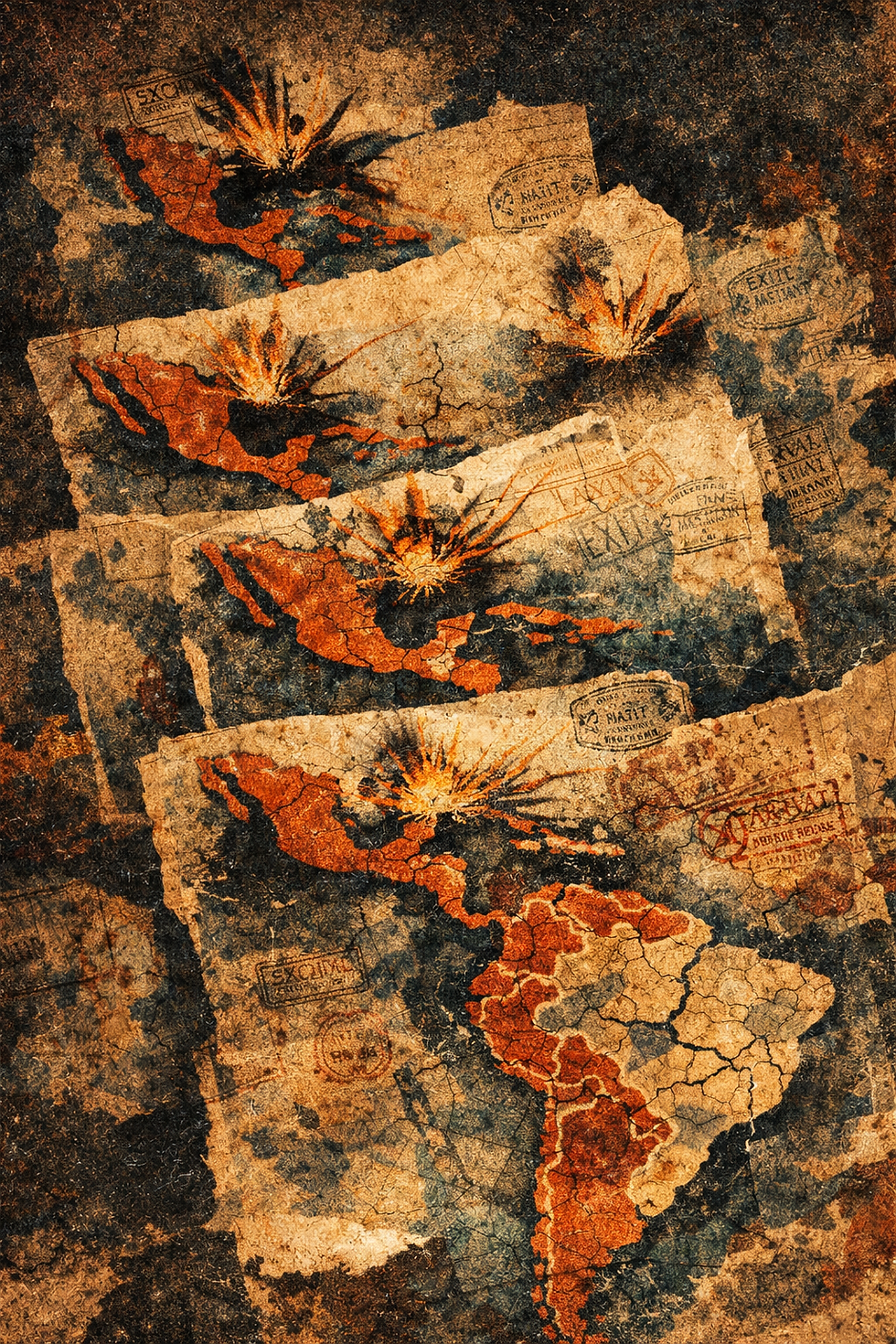

A América Latina como fronteira existencial dos Estados Unidos

Para compreender o ataque à Venezuela, é preciso abandonar uma ilusão persistente: a de que os Estados Unidos ainda operam a partir de uma posição de expansão global. O momento histórico é outro. Washington vive um processo de retração estratégica, pressionado pela ascensão chinesa, pela consolidação de polos eurasiáticos e pela erosão progressiva de sua capacidade de impor ordem fora de sua área de influência imediata. É justamente nesse contexto que a América Latina se torna uma questão existencial.

Quando um império começa a perder capacidade de comando global, ele tende a endurecer o controle sobre suas zonas históricas de domínio. Não por força ideológica, mas por necessidade material. A América Latina, tratada desde o século XIX como espaço natural de projeção do poder estadunidense, não é um teatro secundário. É o último território onde Washington ainda acredita poder exercer hegemonia direta, com custos relativamente baixos e alto impacto simbólico.

Esse movimento não é novo, mas se intensifica à medida que outras frentes se tornam mais difíceis de sustentar. A guerra na Ucrânia drena recursos, expõe limites militares e aprofunda fissuras internas nos EUA. O Indo-Pacífico é um tabuleiro complexo, onde qualquer erro pode significar confronto direto com a China. Diante disso, a América Latina surge como o espaço onde o império tenta reafirmar autoridade, demonstrar força e enviar um recado claro ao mundo: ainda há um quintal que não será perdido sem conflito.

Nesse sentido, a Venezuela ocupa uma posição estratégica central. Não apenas por suas reservas energéticas, mas por representar, simbolicamente, a persistência de um projeto político que se recusa a se submeter integralmente à tutela de Washington. A existência desse projeto, ainda que sob enorme pressão, funciona como um precedente perigoso. Ele sinaliza que é possível resistir, negociar fora do eixo imperial e sobreviver, mesmo sob sanções e isolamento.

Para os Estados Unidos, permitir que esse precedente se normalize é mais ameaçador do que qualquer discurso. Por isso, a agressão não deve ser lida como exceção, mas como afirmação de método. Trata-se de demonstrar que, na América Latina, a margem de autonomia continuará sendo estreita e condicionada. Que desvios terão custo. Que soberania fora dos limites permitidos será tratada como desafio existencial.

Esse quadro ajuda a explicar por que não haverá recuo fácil. A lógica imperial, quando encurralada, não se torna mais cautelosa; torna-se mais agressiva em seus espaços de controle histórico. O problema não é a Venezuela em si. O problema é o sinal que ela envia ao restante do continente. E, nesse cálculo, países como Brasil, Colômbia e outros não estão fora do radar. Estão, na verdade, dentro do mesmo campo de forças.

Ignorar essa dimensão é cometer um erro grave de leitura. A agressão à Venezuela não é apenas sobre Caracas. É sobre a tentativa de redefinir os limites do aceitável para toda a América Latina em um momento de transição do sistema internacional. Entender isso é condição básica para qualquer estratégia defensiva soberana daqui para frente.

O ataque à Venezuela como parte de um padrão imperial

Ler o ataque à Venezuela como um ponto fora da curva é um erro analítico elementar. O que se viu hoje não inaugura um método, apenas o atualiza. A política externa dos Estados Unidos para a América Latina, especialmente diante de projetos soberanos, sempre operou a partir de uma combinação recorrente de asfixia econômica, isolamento diplomático, guerra informacional e, quando necessário, força direta. A ordem dos fatores varia; a lógica permanece.

Antes que bombas caiam, narrativas são construídas. Antes que fronteiras sejam violadas, legitimidades são corroídas. O ataque militar é quase sempre o último ato de um processo longo, cuidadosamente preparado para reduzir o custo político da agressão. No caso venezuelano, esse roteiro é conhecido: sanções prolongadas, bloqueios financeiros, criminalização internacional do governo, estímulo a divisões internas e normalização do discurso de que a soberania do país é condicional.

Nada disso começou hoje. O que mudou foi o estágio do conflito. Quando mecanismos indiretos deixam de produzir os resultados desejados, o império tende a escalar. Não por impulso, mas por cálculo. A força aparece quando a coerção econômica, diplomática e simbólica já cumpriu sua função principal: enfraquecer, isolar e tornar a agressão “explicável” aos olhos da opinião pública internacional.

Esse padrão se repete com variações em diferentes contextos. O discurso muda, os pretextos se adaptam ao momento histórico, mas o núcleo permanece o mesmo: a recusa em aceitar que países fora do eixo imperial definam autonomamente seus caminhos políticos, energéticos e estratégicos. A Venezuela não é atacada por suas falhas, mas por sua persistência. Por continuar existindo fora da moldura permitida.

É por isso que o episódio atual não pode ser compreendido apenas como retaliação pontual ou resposta a um evento específico. Ele se inscreve em uma lógica mais ampla de disciplinamento regional. Serve para a Venezuela, mas fala sobretudo aos demais. Funciona como demonstração de força, advertência e redefinição de limites. Não se trata apenas de punir um país, mas de sinalizar ao continente o custo de desafiar a ordem estabelecida.

Nesse sentido, o ataque também cumpre uma função pedagógica perversa: reforçar a ideia de que a soberania é tolerada apenas enquanto não ultrapassa determinados limites. Quando ultrapassa, torna-se negociável. Essa pedagogia da coerção não precisa ser permanente; basta ser exemplar. E é justamente essa exemplaridade que torna o caso venezuelano central para entender o momento atual da América Latina.

Ignorar esse padrão leva a leituras equivocadas e reações ineficazes. Tratar o ataque como aberração impede que se perceba a racionalidade que o sustenta. E subestimar essa racionalidade é repetir erros históricos que o continente já pagou caro demais para continuar cometendo.

Operações de força e a lógica da facilitação interna

Operações de força contra chefes de Estado não são improvisações. Elas exigem planejamento extensivo, inteligência de alto nível e, sobretudo, condições internas minimamente favoráveis. Isso não significa, necessariamente, conspiração aberta, traição explícita ou adesão ideológica ampla. Significa algo mais sutil, mais recorrente e historicamente comprovado: facilitação por passividade, atraso ou neutralização seletiva.

Nenhuma potência atua assumindo resistência total e imediata de todas as engrenagens do Estado-alvo. Antes de qualquer ação desse tipo, o cálculo central é reduzir incertezas. Garantir que determinados protocolos não funcionem plenamente. Que cadeias de comando entrem em curto-circuito. Que anéis de segurança não reajam com a velocidade prevista. A ausência de resposta eficaz, nesses contextos, não é um detalhe. É parte do desenho operacional.

A experiência latino-americana demonstra que golpes e intervenções raramente dependem da adesão das bases militares. O foco histórico sempre recaiu sobre segmentos específicos do alto comando, mais expostos a pressões externas, vínculos internacionais, sanções pessoais, chantagens financeiras ou promessas de preservação institucional. A lógica não é convencer todos, mas neutralizar os pontos decisivos.

É fundamental, portanto, distinguir duas coisas que frequentemente são confundidas: responsabilização política e leitura estratégica. Apontar que operações dessa magnitude pressupõem facilitação interna não equivale a acusar indiscriminadamente as Forças Armadas, o povo ou o Estado como um todo. Pelo contrário. Trata-se de reconhecer que a guerra contemporânea opera explorando fissuras, ambivalências e zonas cinzentas, não confrontos frontais permanentes.

A ausência de reação proporcional imediata, a desarticulação de respostas coordenadas e o isolamento rápido do centro decisório são indicadores clássicos de que o terreno interno já havia sido parcialmente preparado. Isso não elimina a responsabilidade externa, que permanece central, mas ajuda a compreender por que certas operações conseguem êxito onde, em tese, não deveriam.

Negar essa dimensão por desconforto político ou por receio de “fortalecer a narrativa inimiga” é um erro grave. A história demonstra que o imperialismo se alimenta justamente da recusa em olhar para as próprias vulnerabilidades. Reconhecer a possibilidade de facilitação interna não enfraquece a defesa da soberania. Ao contrário, é condição para fortalecê-la.

O ponto central não é apontar culpados em meio ao calor dos acontecimentos, mas entender o método empregado. Porque o mesmo método, com variações, pode ser reutilizado. E será, se não for compreendido. Em disputas assimétricas, a ingenuidade custa caro. E a recusa em enxergar o óbvio costuma ser explorada pelo adversário com eficiência implacável.

BRICS: limites reais e ilusões convenientes

O debate sobre o BRICS reaparece com força sempre que episódios como o ataque à Venezuela expõem a fragilidade da ordem internacional. Nesses momentos, é comum projetar sobre o bloco expectativas que ele, estruturalmente, não pode cumprir. Essa projeção não fortalece o campo soberanista; ao contrário, cria ilusões convenientes que desarmam a análise estratégica.

O BRICS é um bloco econômico e político em construção, voltado à cooperação financeira, comercial e ao reposicionamento gradual do eixo global de poder. Ele não é, nem pretende ser, uma aliança militar. Não possui cláusulas de defesa coletiva, mecanismos automáticos de resposta armada ou estrutura de comando capaz de dissuadir agressões diretas. Tratar o BRICS como escudo de segurança é um erro conceitual que confunde integração econômica com proteção estratégica.

A própria experiência dos países que compõem o bloco deixa isso evidente. Brasil, China, Rússia, Irã e África do Sul sofrem, cada um à sua maneira, sanções, sabotagens, operações de desestabilização e pressão direta do Norte Global. A pertença ao BRICS não os blindou dessas ofensivas. O que varia é a capacidade individual de resposta, não a existência de um guarda-chuva coletivo.

Nesse sentido, a discussão sobre a entrada ou não da Venezuela no BRICS precisa ser tratada com sobriedade. Politicamente, a incorporação seria correta e coerente com a construção de uma ordem multipolar. Estratégicamente, porém, ela não impediria o ataque ocorrido hoje. A agressão à Venezuela não decorre de sua posição formal em blocos, mas de sua localização no tabuleiro energético, geopolítico e simbólico da América Latina.

Insistir na ideia de que a exclusão do BRICS foi o fator decisivo para o desfecho atual desloca o foco do problema real. O fator determinante é a lógica imperial de coerção, que opera independentemente da arquitetura institucional existente. O império não espera que mecanismos multilaterais amadureçam; ele age quando seus interesses estruturais são percebidos como ameaçados.

Isso não significa minimizar o BRICS ou abandonar o projeto multipolar. Significa compreender seus limites no presente. Blocos econômicos não substituem correlação de forças militares. Arranjos financeiros não anulam a assimetria do poder duro. Confundir essas esferas leva a análises equivocadas e a apostas políticas mal calibradas.

A defesa da Venezuela, portanto, não passa por fantasias institucionais, mas por leitura concreta do sistema internacional. O BRICS é parte da transição em curso, não sua garantia. Transformá-lo em fetiche apenas posterga o enfrentamento das questões centrais: soberania real, capacidade de dissuasão e construção de poder fora das molduras impostas pelo império.

Rearranjo global, realpolitik e líderes como moeda de troca

O ataque à Venezuela ocorre em um momento de reorganização acelerada do sistema internacional. A ordem unipolar do pós-Guerra Fria está em erosão, e o que emerge em seu lugar não é estabilidade multipolar imediata, mas um período prolongado de transição marcado por barganhas duras, zonas de influência em disputa e negociações assimétricas. Nesse cenário, princípios cedem espaço a cálculos e líderes nacionais passam a ser tratados como variáveis de ajuste.

Esse tipo de rearranjo não opera no plano moral. Ele é conduzido por interesses materiais, correlação de forças e avaliações frias de custo-benefício. Potências em declínio relativo tendem a trocar expansão por controle seletivo, abrindo mão de frentes mais onerosas para preservar áreas consideradas vitais. Não se trata de paz, mas de redistribuição da violência e da coerção.

A história recente oferece exemplos suficientes para demonstrar esse padrão. Processos de acomodação forçada, substituição de governos e redefinição de alianças não decorrem de falhas individuais, mas de mudanças na hierarquia do sistema internacional. Quando o equilíbrio global se desloca, alguns atores são preservados, outros sacrificados. Essa lógica é brutal, mas recorrente.

No contexto atual, a América Latina reaparece como espaço de compensação estratégica. Enquanto disputas mais complexas exigem contenção e negociação em outras regiões do mundo, o continente é tratado como território onde demonstrações de força ainda são politicamente viáveis. A Venezuela, novamente, ocupa posição central nesse cálculo, tanto pelo valor material de seus recursos quanto pelo significado político de sua resistência.

É nesse ambiente que hipóteses de rearranjos mais amplos ganham plausibilidade analítica. Não como acordos formais e explícitos, mas como acomodações tácitas, em que determinadas ofensivas são toleradas enquanto outras são momentaneamente contidas. Esse tipo de dinâmica não precisa ser anunciado para operar. Ele se manifesta na simultaneidade entre escaladas em certos pontos e descompressões em outros.

Tratar essa possibilidade como delírio ou “teoria conspiratória” é negar a própria lógica histórica da política internacional. Grandes potências sempre negociaram influência dessa maneira, sobretudo em períodos de transição. O erro não está em reconhecer essa realidade, mas em ignorá-la por desconforto ideológico ou apego a narrativas moralizantes.

Isso não significa aceitar ou legitimar tais práticas. Significa compreendê-las para não ser surpreendido por elas. Em cenários de realinhamento global, líderes nacionais frequentemente deixam de ser tratados como sujeitos soberanos e passam a ser encarados como peças substituíveis. A Venezuela, hoje, revela os contornos dessa lógica com clareza perturbadora.

Entender esse movimento é essencial para evitar leituras simplistas e respostas ineficazes. Porque, quando o sistema internacional entra em fase de rearranjo aberto, o que está em disputa não é apenas quem governa, mas quais projetos nacionais são considerados toleráveis. E essa definição raramente é feita pelos povos diretamente afetados.

O erro recorrente do campo progressista

Diante de episódios como o ataque à Venezuela, parte significativa do campo progressista reage com reflexos previsíveis: indignação legítima, palavras de ordem corretas e uma confiança excessiva de que a razão moral, por si só, produzirá efeitos políticos. O problema não está na indignação nem na solidariedade. Está na recusa sistemática em lidar com cenários desconfortáveis.

Há um padrão de comportamento que se repete: quando hipóteses estratégicas ameaçam narrativas consolidadas ou colocam em xeque expectativas confortáveis, elas são descartadas não por falta de fundamento, mas por desconforto político. Essa postura transforma análise em liturgia e substitui leitura de poder por afirmação identitária. O resultado é uma incapacidade crônica de antecipar movimentos do adversário.

O campo progressista, historicamente, paga caro quando confunde fidelidade política com negação da realidade. Em vez de trabalhar com múltiplos cenários, tende a operar com um único roteiro desejável. Em vez de reconhecer vulnerabilidades, prefere tratá-las como tabus. Em vez de encarar a correlação de forças como ela é, insiste em como ela deveria ser. Essa atitude não protege projetos soberanos; ela os expõe.

A guerra contemporânea, especialmente em sua forma híbrida, explora exatamente esse tipo de fragilidade. Ela se alimenta da previsibilidade, da recusa em pensar o impensável e da tendência a reagir apenas depois que os fatos já se consumaram. Quando a análise se limita ao campo moral, o adversário ganha vantagem estratégica.

Isso não significa abandonar princípios, mas compreender que princípios sem estratégia não se sustentam. A defesa da soberania exige algo mais difícil do que palavras corretas: exige disciplina analítica, frieza política e disposição para olhar o tabuleiro inteiro, inclusive as peças que não gostaríamos que estivessem ali.

O erro não está em errar previsões. Está em não admitir a complexidade do cenário e em tratar qualquer leitura mais dura como desvio ou traição. Esse fechamento do debate interno enfraquece o campo progressista justamente no momento em que ele mais precisa de clareza estratégica.

Se há algo que o caso venezuelano revela com força, é que a sobrevivência política, em contextos de ofensiva imperial, depende menos de certezas confortáveis e mais da capacidade de enfrentar hipóteses incômodas. Ignorá-las não as faz desaparecer. Apenas garante que elas nos encontrem despreparados.

O materialismo histórico-dialético como método duro, mas necessário

Há métodos de análise que confortam e há métodos que incomodam. O materialismo histórico-dialético pertence ao segundo grupo. Ele não foi concebido para oferecer consolo moral nem para reforçar identidades políticas, mas para desnudar relações reais de poder, mesmo quando isso contraria expectativas, desejos ou narrativas bem-intencionadas.

Aplicar esse método ao cenário venezuelano significa partir do princípio de que a política internacional não é movida por declarações de princípio, mas por interesses materiais, correlação de forças e disputas concretas por recursos, territórios e influência. Significa compreender que o imperialismo não age por irracionalidade ou ódio abstrato, mas por necessidade estrutural de reprodução do poder em um sistema em crise.

Esse olhar é duro porque destrói atalhos interpretativos. Ele impede que episódios como o ataque à Venezuela sejam tratados como aberrações morais ou desvios ocasionais. Obriga a enxergá-los como momentos específicos de uma totalidade histórica em movimento. E, sobretudo, obriga a reconhecer que sujeitos políticos operam dentro de limites impostos por essa totalidade, ainda que resistam a ela.

O materialismo histórico-dialético também recusa explicações personalistas. Ele não reduz processos complexos à vontade de indivíduos nem transforma líderes em vilões absolutos ou heróis solitários. Ao invés disso, busca entender como estruturas condicionam decisões, como interesses se articulam e como contradições se expressam em ações concretas. Isso não elimina responsabilidade, mas a situa corretamente.

Num momento em que a guerra híbrida opera tanto no plano material quanto no simbólico, esse método torna-se ainda mais necessário. Ele permite identificar onde termina a narrativa e começa a força. Onde a diplomacia cede lugar à coerção. Onde a retórica democrática funciona como cobertura para práticas coloniais reatualizadas.

Assumir esse método implica aceitar um custo político: o de parecer frio quando o cenário exige indignação, e rigor quando muitos preferem palavras de ordem. Mas é justamente esse rigor que permite transformar indignação em estratégia e solidariedade em ação eficaz. Sem ele, a análise se dissolve em catarse e a política se reduz a reação tardia.

No caso da Venezuela, o materialismo histórico-dialético oferece uma lente indispensável para compreender não apenas o ataque em si, mas o momento histórico em que ele ocorre, as forças que o tornam possível e as fragilidades que ele explora. Ignorar essa lente não torna o mundo mais justo. Apenas o torna mais opaco.

Defender a Venezuela exige lucidez, não catarse

Defender a Venezuela hoje é um imperativo político, histórico e moral. O ataque sofrido é um crime internacional, uma violação aberta da soberania e mais um capítulo da longa ofensiva imperial contra a América Latina. Nada disso está em disputa. O que está em disputa é como responder, como interpretar e como se preparar para o que vem depois.

A história mostra que projetos soberanos não são derrotados apenas pela força externa, mas pela incapacidade interna de ler corretamente o cenário em que estão inseridos. Quando a análise cede lugar à catarse, quando a indignação substitui a estratégia, abre-se espaço para erros fatais. O inimigo não precisa vencer no campo militar se consegue desorganizar o campo político e intelectual do adversário.

O caso venezuelano expõe, de forma brutal, os limites das leituras confortáveis. Não há garantias institucionais que blindem países periféricos. Não há alianças mágicas que suspendam a correlação de forças. Não há apelos morais capazes de deter um império em retração que busca reafirmar controle sobre sua zona histórica de domínio. O que existe é poder, método e cálculo.

Reconhecer isso não enfraquece a solidariedade à Venezuela. Ao contrário, a fortalece. Porque solidariedade real não se faz apenas com palavras corretas, mas com compreensão profunda do terreno em que se luta. Defender a soberania exige abandonar ilusões, enfrentar hipóteses incômodas e aceitar que a política internacional é um campo de disputa dura, assimétrica e frequentemente cruel.

A América Latina entra, mais uma vez, em um momento decisivo. O ataque à Venezuela não é um ponto final, mas um sinal. Ele indica os limites que o império pretende impor, os custos que está disposto a cobrar e os métodos que está disposto a empregar. Ignorar esse sinal é repetir erros que já cobraram um preço alto demais ao continente.

Este texto não propõe resignação, tampouco neutralidade. Propõe lucidez. Porque, em tempos de ofensiva imperial aberta, a lucidez não é frieza moral. É uma forma de resistência. E, para quem pretende sobreviver politicamente, resistir exige mais do que paixão. Exige entender o mundo como ele é, para poder transformá-lo.

Comentários