O fim do tempo da justiça

- Rey Aragon

- 31 de jul. de 2025

- 13 min de leitura

Atualizado: 4 de ago. de 2025

O tempo da justiça na era da hiperconectividade

Este ensaio é uma reflexão sobre como o tempo da justiça, lento e ritualístico, entrou em choque com a velocidade da informação e da política na era da hiperconectividade. Um convite à consciência sobre os riscos de uma sociedade que julga em segundos e esquece em minutos.

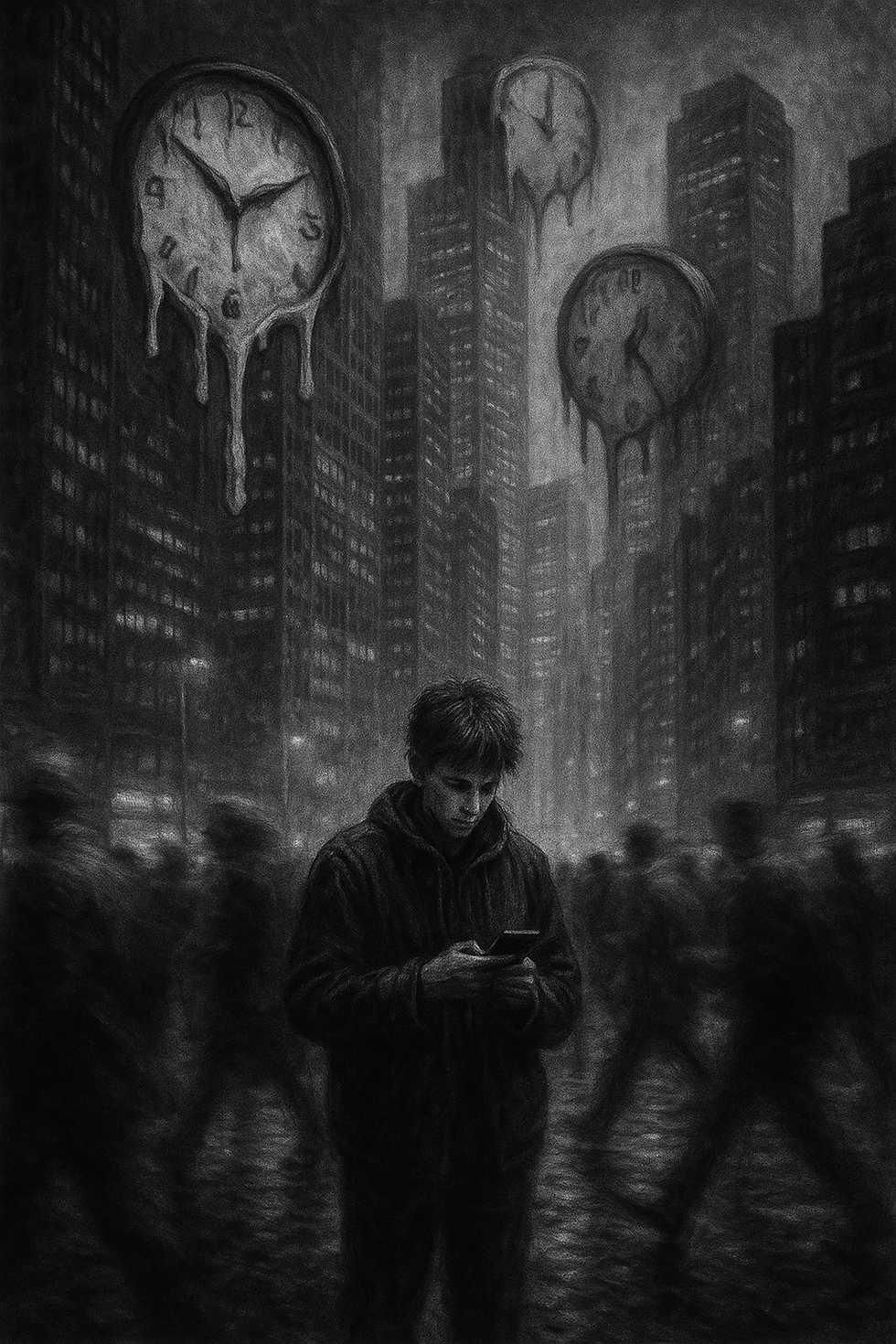

O colapso dos tempos

O século XXI é o século do colapso dos tempos. Vivemos em uma era em que os acontecimentos se atropelam, em que o instante engole o processo e em que a percepção de justiça se constrói muito antes de qualquer sentença. Enquanto os tribunais ainda se movem na cadência lenta do século XIX, com prazos rituais, carimbos e intermináveis carretas de papéis digitais, a informação corre na velocidade do pulso elétrico. Cada segundo perdido na engrenagem da justiça é uma eternidade na lógica hiperconectada. Cada hesitação judicial é interpretada, instantaneamente, como falha ou conivência.

A política aprendeu a se mover nesse novo ritmo. Ela dança ao compasso dos ciclos de notícias e dos algoritmos. O que antes se media em semanas ou meses, agora se mede em horas de trending topics. O parlamentar que discursa hoje, amanhã já é esquecido; o escândalo da manhã é soterrado pelo escândalo da noite. O cálculo estratégico da política contemporânea já não respeita o tempo da deliberação ou da prudência — ele é refém do clique, da curtida, do compartilhamento em massa. A política, em tempos de hiperconectividade, tornou-se espetáculo contínuo e ansioso, incapaz de esperar que a justiça faça o seu curso.

E a informação, soberana, já não é apenas veloz: ela é total. Ela não corre; ela se antecipa. Ela chega antes do fato, molda expectativas e fabrica realidades. O tribunal da opinião pública não precisa de provas formais ou de audiências: basta um vídeo editado, uma manchete sensacionalista ou um post viralizado para selar reputações e definir narrativas. É o tempo dos metaintermediários algorítmicos, essas camadas invisíveis que filtram e organizam o mundo para nós, decidindo o que vemos, quando vemos e como sentimos. Eles controlam o presente e, por isso, controlam a percepção da verdade.

Neste choque de tempos, a justiça parece imóvel. O que foi concebido para ser prudente e sólido se torna, aos olhos do cidadão hiperconectado, lento, frágil e desconectado da realidade. A lentidão, que outrora era virtude, hoje é percebida como cumplicidade ou impotência. O intervalo necessário para a prova, a análise e a decisão — a fricção essencial da prudência jurídica — é interpretado como falha em um mundo que não tolera o atrito. O efeito psicológico é devastador: se a justiça não responde na velocidade da informação, a sociedade conclui, por reflexo, que justiça não há.

Vivemos, portanto, uma era em que o tempo virou campo de batalha. A verdade, a reputação e a história passaram a ser decididas no intervalo entre uma notificação e outra, no tempo líquido dos feeds e das hashtags. A justiça, que só existe enquanto processo, enfrenta agora um adversário invisível: a sociedade não quer mais processos; ela quer sentenças instantâneas. E quem fornece essas sentenças não é o tribunal de toga, mas o tribunal do algoritmo.

O descompasso dos tempos: justiça, política e informação

A história sempre foi feita de ritmos, e cada instituição move-se em um compasso próprio. A justiça tem o seu, a política tem o dela e, hoje, a informação dita um compasso completamente novo. O drama do nosso tempo é que esses ritmos já não se encontram. Eles colidem, se anulam e, no choque, produzem crises de legitimidade e narrativas instantâneas que moldam a percepção social antes mesmo que qualquer fato amadureça.

O tempo da justiça ainda é o tempo da prudência. Ele é lento, ritualístico, quase cerimonial. Cada ato processual carrega a marca da história: prazos, recursos, audiências, perícias, formalidades que traduzem a ideia de que justiça só existe quando amadurece com cautela. Mas, na era da hiperconectividade, essa virtude virou fraqueza percebida. Para o olhar social treinado pela velocidade do feed, a justiça que tarda soa cúmplice, omissa, impotente. O tempo jurídico, que antes garantia segurança, hoje se tornou tempo morto aos olhos do algoritmo.

Enquanto isso, o tempo da política tornou-se líquido, ansioso, performático. Ele é o tempo do espetáculo, condicionado pela cadência da comunicação digital. Não se governa mais apenas para gabinetes ou parlamentos; governa-se para hashtags e trending topics. A política não espera, reage. A cada rumor ou escândalo viralizado, adapta seu discurso à lógica da urgência. Nesse ambiente, o cálculo estratégico de longo prazo cede lugar à reação imediata, e processos judiciais tornam-se armas narrativas — o terreno fértil do lawfare.

Mas o ritmo que realmente domina nossa era é o tempo da informação. Ele não é apenas rápido, ele é imediato, total e preditivo. A informação não espera o fato; ela antecipa e molda o fato. Vivemos sob o comando de metaintermediários algorítmicos, camadas invisíveis que decidem o que vemos, quando vemos e como sentimos. É nesse espaço que uma acusação basta para destruir uma biografia, porque o tribunal do algoritmo funciona em tempo real: a denúncia viraliza, a manchete sela a reputação e a absolvição, anos depois, não corrige o estrago.

Esse descompasso estrutural entre justiça, política e informação é a contradição central do nosso tempo. A justiça precisa do tempo para existir, mas o mundo não lhe concede esse tempo. A política surfa no tempo da informação, mas também é engolida por ele. E a informação, soberana, fabrica o presente e o transforma em narrativa antes mesmo que a história possa ser escrita. É por isso que tribunais são percebidos como inoperantes, reputações são liquidadas em minutos e a sensação de impunidade cresce mesmo diante de processos em curso. No choque de tempos, quem define o real já não é a sentença final; é o frame algorítmico que viraliza primeiro.

Estamos, assim, diante de uma guerra pelo tempo. Uma guerra silenciosa, em que a velocidade da informação captura o imaginário social antes que a justiça possa atuar. No centro desse conflito emerge a lógica que veremos no próximo movimento deste ensaio: a ideologia da fricção zero, a promessa de que tudo precisa fluir sem atrito, inclusive a própria percepção de justiça.

A ideologia da fricção zero e a ditadura do imediato

Vivemos sob o império da fluidez. A sociedade hiperconectada aprendeu a desejar que tudo aconteça sem obstáculos, sem esperas, sem hesitação. É essa lógica que estrutura a ideologia da fricção zero: a promessa de que qualquer atrito — seja ele físico, emocional, cognitivo ou institucional — deve ser eliminado em nome da eficiência e do conforto. A fricção, que historicamente foi o espaço da dúvida, da deliberação e do conflito, é tratada hoje como falha, como erro de sistema. E no capitalismo digital, essa ideologia transcende a esfera da tecnologia: ela se transforma em ontologia política da conveniência, em norma invisível que define como vivemos, como percebemos e até como julgamos o mundo.

Quando aplicada à percepção da justiça, essa ideologia é devastadora. A sociedade, habituada à lógica do clique, da notificação e da resposta imediata, já não tolera os ritos do devido processo. A paciência histórica necessária para que provas sejam colhidas, argumentos confrontados e sentenças amadurecidas cede lugar à ansiedade do feed. Cada intervalo processual é interpretado como impunidade; cada recurso legítimo, como manobra escusa; cada silêncio institucional, como conivência. A justiça, que sobrevive da fricção — da espera, da análise, do contraditório —, é percebida como falha em uma era que glorifica o fluxo contínuo e invisível das decisões instantâneas.

A ideologia da fricção zero, no entanto, não opera sozinha. Ela se materializa na ação silenciosa dos metaintermediários algorítmicos, essas camadas técnicas que organizam o tempo e a percepção social. São eles que decidem quais narrativas emergem, quais acusações viralizam e quais reputações são destruídas antes mesmo que a primeira audiência seja aberta. Nessa lógica, a fricção é um inimigo a ser extinto: qualquer espera é substituída por uma resposta preditiva, qualquer dúvida por uma certeza provisória, qualquer processo por uma narrativa. É o triunfo da antecipação sobre a prudência, do frame algorítmico sobre o tempo histórico da justiça.

Sob essa hegemonia, o que está em jogo não é apenas a velocidade da comunicação, mas a própria estrutura da subjetividade social diante da justiça. A opinião pública já não se forma no espaço do debate ou da argumentação; ela é moldada por fluxos contínuos que naturalizam a eliminação do tempo deliberativo. No tribunal do algoritmo, a hesitação é fraqueza, o silêncio é culpa e a espera é inadmissível. O mundo se habituou a viver sem fricção, e a justiça, que existe porque hesita, passa a ser rejeitada pelo simples fato de ser lenta.

Essa transformação não é apenas tecnológica, mas histórica e dialética. Ela revela a contradição entre o modo de produção informacional e a temporalidade das instituições. O capitalismo digital não tolera lentidão, porque a lentidão não gera engajamento nem captura de dados. Cada segundo sem resposta é uma oportunidade de atenção perdida. A justiça, ao insistir em sua temporalidade própria, colide com uma sociedade que internalizou a velocidade como valor e que aprendeu a chamar de justiça qualquer veredito instantâneo que apareça em uma tela. É nesse choque que nascem as crises de legitimidade, os linchamentos virtuais e a corrosão silenciosa do Estado de Direito.

A ditadura do imediato não é neutra. Ela não apenas acelera a vida; ela redefine o que é real. O que não flui desaparece. O que não viraliza, não existe. A justiça que não responde em tempo real é percebida como injustiça, e essa percepção se torna mais poderosa do que qualquer sentença. É nesse terreno que o lawfare prospera, que reputações são liquidadas em minutos e que absolvições tardias se tornam irrelevantes. O tempo histórico da justiça, para sobreviver, precisa enfrentar o tempo do algoritmo — e essa batalha não se vence com carimbos ou despachos, mas com uma nova consciência do tempo na era da hiperconectividade.

Metaintermediação algorítmica e o novo poder sobre o tempo

A percepção social do mundo já não se organiza no tempo humano, mas no tempo do algoritmo. No coração dessa transformação estão os metaintermediários algorítmicos, camadas técnicas invisíveis que observam, interpretam e decidem antes que possamos pensar ou reagir. Eles são mais que ferramentas; são instâncias de poder silencioso, que modulam nossa percepção do real. Ao filtrar o que vemos, quando vemos e como interpretamos, eles controlam o fluxo de atenção e, com ele, o próprio tempo social. No mundo hiperconectado, quem controla o tempo controla a narrativa — e quem controla a narrativa controla a história.

O impacto desse novo poder sobre a justiça é brutal. O tempo processual, que antes era a única referência legítima para a construção da verdade jurídica, torna-se irrelevante diante da velocidade informacional. Um processo que se arrasta por meses ou anos perde qualquer capacidade de determinar a percepção pública, porque o julgamento social já aconteceu na primeira hora de viralização. O cidadão médio não acompanha os autos; ele acompanha o feed. O veredito que importa não é o da sentença final, mas o que emerge da timeline, estruturado por tendências, memes e manchetes instantâneas. Essa substituição do tempo da justiça pelo tempo algorítmico produz um fenômeno que podemos chamar de alienação de segunda ordem: a sociedade delega ao algoritmo a função de decidir, por reflexo, o que é verdadeiro, o que é falso, quem é inocente e quem já deve ser descartado.

Essa alienação não é fruto do acaso. Ela é projetada e operada como tecnologia de poder. As plataformas digitais foram desenhadas para eliminar o atrito da escolha e da reflexão, transformando o fluxo de informação em uma sequência contínua e confortável. O usuário não precisa buscar; ele é servido. Não precisa comparar; ele consome o que já foi filtrado para confirmar suas expectativas. Essa dinâmica é alimentada por heurísticas cognitivas — atalhos mentais que economizam energia e, ao mesmo tempo, tornam a mente vulnerável à captura. Viés de confirmação, heurística da disponibilidade, confiança delegada: todos se combinam para criar uma adesão quase automática às narrativas que circulam. O cidadão não espera a justiça; ele aceita o veredito do algoritmo como fato consumado.

A consequência política dessa transformação é profunda. A justiça, ao manter sua cadência histórica, perde a disputa simbólica antes mesmo de começar. A política, que já opera no ciclo das redes, aprende a instrumentalizar essa dinâmica: vaza documentos seletivos, cria narrativas parciais, aposta em escândalos fabricados que duram dias, porque sabe que a percepção vale mais do que o processo. O lawfare e as estratégias de guerra híbrida florescem nesse ambiente, em que a verdade jurídica é sempre tardia e a narrativa digital é imediata, viral e quase irrecorrível.

A metaintermediação algorítmica, portanto, não é apenas uma nova forma técnica de distribuir informação. Ela é uma tecnologia de tempo, capaz de reorganizar a experiência histórica da sociedade. O instante se torna soberano, e o processo se torna obsoleto. O tribunal do algoritmo opera em tempo real, enquanto o tribunal da justiça opera em tempo morto. Essa discrepância abre um vácuo que corrói instituições e legitima linchamentos virtuais, condenações sociais e execuções simbólicas antes mesmo que a primeira audiência seja concluída.

Nesse ambiente, a justiça não disputa apenas sentenças; disputa sobrevivência temporal. E essa disputa exige consciência estratégica: ou o sistema jurídico aprende a se comunicar e se proteger no tempo da hiperconectividade, ou continuará sendo esmagado pela velocidade do algoritmo. O controle do tempo deixou de ser atributo do relógio ou do calendário; ele passou a ser um instrumento de poder algorítmico. No século XXI, quem comanda o tempo comanda o imaginário, e quem comanda o imaginário decide o destino de pessoas, governos e instituições antes mesmo que qualquer juiz possa proferir a sua palavra.

A justiça no olho do furacão: entre o lawfare e a guerra híbrida

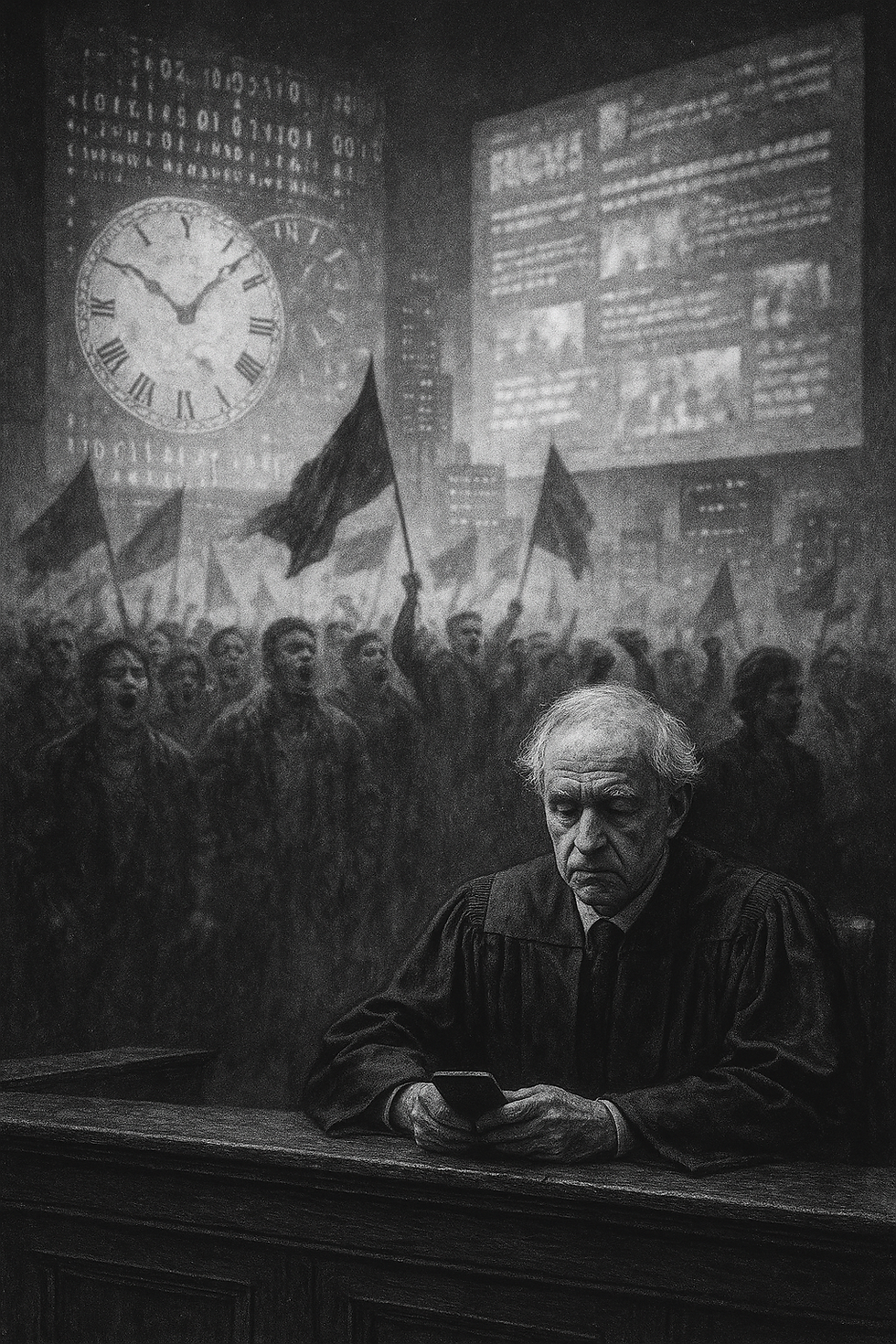

A justiça, em nosso tempo, não é apenas uma instituição jurídica; ela se tornou um território de disputa estratégica. No epicentro da hiperconectividade, tribunais, investigações e decisões judiciais passaram a ser peças de um tabuleiro mais amplo: o da guerra híbrida, em que economia, política, informação e tecnologia se articulam para desestabilizar adversários e moldar percepções globais. Nesse cenário, o tempo da justiça é uma arma de dois gumes: lento demais para o mundo digital, rápido o suficiente para ser explorado como ferramenta de destruição narrativa.

O lawfare é o mecanismo mais evidente dessa exploração. Ele se apoia na lentidão do processo judicial para criar efeitos políticos imediatos, valendo-se da lógica da informação instantânea para construir narrativas irreversíveis. Uma denúncia, uma operação espetacular, um vazamento seletivo — todos esses elementos circulam nas redes com força viral e constroem a percepção de culpa antes mesmo que qualquer prova seja avaliada. Quando a absolvição chega, anos depois, ela não tem o mesmo peso; a reputação já foi demolida e a função política da acusação já cumprida. Nesse ciclo, a justiça é transformada em arma simbólica, e o devido processo legal torna-se pano de fundo para batalhas informacionais de curto prazo.

Essa dinâmica não é restrita ao plano interno. Na era da hiperconectividade e da interdependência digital, o tempo da justiça nacional pode ser manipulado por vetores transnacionais, que integram narrativas de deslegitimação e pressão geopolítica. O lawfare deixa de ser apenas doméstico e se converte em lawfare transnacional, articulado com plataformas digitais, mídia global e mecanismos jurídicos estrangeiros. No caso do Brasil, vimos como processos de alto impacto — de operações anticorrupção a acusações internacionais — foram amplificados por uma arquitetura de guerra híbrida, onde cada ato judicial era convertido em munição narrativa para enfraquecer lideranças políticas, corroer a confiança na democracia e abrir caminho para interesses externos.

A guerra híbrida contemporânea opera em três tempos simultâneos: o tempo jurídico, o tempo político e o tempo informacional. O jurídico, lento, formal e exigente, sustenta a aparência de legalidade. O político, ágil e oportunista, usa cada fase processual como espetáculo. E o informacional, instantâneo e algorítmico, traduz qualquer ato em narrativa global antes mesmo que o papel chegue à mesa do juiz. Essa sincronia manipulada permite que adversários políticos, agentes econômicos ou potências estrangeiras capturem a percepção social, imponham agendas e destruam reputações como quem dispara um meme. O tribunal de toga perde para o tribunal do feed.

No contexto internacional, essa lógica ganhou força nos últimos anos. Processos judiciais passaram a ser sincronizados com ondas de desinformação, campanhas midiáticas e pressões econômicas, criando cenários em que a justiça de um país serve a um roteiro de desestabilização maior. Sanções seletivas, extraterritorialidade de leis estrangeiras e campanhas globais de difamação transformam tribunais nacionais em pontos de apoio para operações psicológicas transnacionais. O efeito prático é claro: o Estado de Direito é corroído por dentro, enquanto a narrativa internacional pinta o país como instável, corrupto ou autoritário.

Para a justiça, esse é o olho do furacão. Se ela se mantém no seu ritmo histórico, corre o risco de perder legitimidade e ser percebida como cúmplice da impunidade. Se acelera, sucumbe à lógica do espetáculo e da instrumentalização política. E, em qualquer dos cenários, o que está em jogo não é apenas a reputação de indivíduos ou governos, mas a própria soberania jurídica e informacional de um país. A justiça nacional se vê cercada, pressionada por ciclos que não controla, enquanto metaintermediários, plataformas e potências externas dominam o campo de batalha do tempo e da percepção.

É por isso que compreender a relação entre tempo, justiça e hiperconectividade deixou de ser apenas um exercício acadêmico: tornou-se uma questão de sobrevivência histórica. Em um mundo em que reputações são liquidadas em minutos e sentenças levam anos, a justiça não disputa apenas processos; ela disputa a própria capacidade de existir como referência de verdade. E essa disputa se dá em meio à tempestade perfeita de lawfare e guerra híbrida, em que o tempo virou a mais letal das armas.

Para onde vamos: o tempo da justiça na era da hiperconectividade

O século XXI nos colocou diante de uma verdade desconfortável: a justiça não é mais apenas um conjunto de ritos e processos, mas uma disputa pelo controle do tempo e da narrativa. O mundo hiperconectado não espera. Ele não tolera hesitação, silêncio ou prudência. A lógica algorítmica transformou a percepção social em fluxo contínuo, e nesse fluxo, reputações podem ser destruídas em minutos, enquanto a verdade formal leva anos para emergir. Se a justiça não aprender a lidar com esse novo ecossistema temporal, corre o risco de perder não apenas legitimidade, mas função histórica.

O caminho para enfrentar esse desafio não está em abandonar o devido processo ou sacrificar garantias em nome da velocidade. O que está em jogo é reconstruir a interface entre justiça, política e informação. É preciso que tribunais, magistrados e instituições compreendam que a batalha não é apenas jurídica, mas também cognitiva e informacional. A justiça precisa aprender a respirar no tempo da hiperconectividade sem abrir mão da sua essência, e isso implica três frentes estratégicas.

A primeira é comunicação institucional inteligente. Não basta decidir; é preciso fazer com que a sociedade compreenda o processo e perceba o sentido das decisões antes que narrativas tóxicas preencham o vácuo. Silêncio absoluto, em tempos de guerra informacional, é ruído que favorece o inimigo. Uma justiça que se comunica de forma pedagógica e tempestiva cria anticorpos contra linchamentos virtuais e contra a captura da percepção pública.

A segunda é integração cognitiva e informacional. O sistema de justiça precisa se proteger da velocidade que o ameaça. Isso exige estratégias de monitoramento de narrativas, inteligência de dados e capacidade de resposta informacional coordenada. Não se trata de militarizar tribunais ou transformá-los em atores políticos, mas de reconhecer que o campo de batalha da percepção já existe, e ignorá-lo é ceder espaço para o lawfare e para a guerra híbrida.

A terceira é educação social e soberania informacional. Nenhuma instituição será capaz de resistir sozinha à ditadura do imediato se a sociedade continuar refém do algoritmo. É preciso formar cidadãos capazes de compreender a diferença entre narrativa viral e justiça real, reconstruindo o vínculo entre processo, prova e percepção. Isso passa por políticas públicas, letramento midiático e defesa da soberania cognitiva, para que a mente coletiva do país não seja moldada apenas por interesses externos e fluxos de dados invisíveis.

No fundo, o que está em disputa é o tempo histórico da justiça. Ele só sobreviverá se souber dialogar com o tempo líquido da informação e resistir à pressão da ideologia da fricção zero. A justiça não pode se tornar refém do algoritmo, mas também não pode se isolar dele. O desafio é imenso: manter a fricção necessária para garantir direitos, enquanto se aprende a atuar em um mundo que exige respostas instantâneas.

Se falharmos nessa adaptação histórica, o destino será uma justiça irrelevante, substituída pela percepção fabricada em feeds, hashtags e sentenças algorítmicas. Mas se compreendermos que a disputa do século XXI é uma disputa pelo tempo, será possível reconstruir a legitimidade institucional e proteger a democracia do espetáculo e da manipulação. No fim, essa é a lição que a era da hiperconectividade nos impõe: quem não disputa o tempo, perde a história.

Um ensaio. Perdi a paciência no terceiro ou quarto parágrafo. Acho que o foco está errado. O problema não é a justiça. O problema é o tempo. Alguns físicos no início do século passado concluíram, depois de muita procura e muitas fórmulas absolutamente indecifráveis, que o tempo enquanto fenômeno não existe. O tempo é uma construção histórica. Não sei patavinas de física, entretanto acho que entendi o conceito. O tempo fazemos nós. Tanto é assim que o próprio texto dá como certo a aceleração dele nos "tempos" atuais. Então, acertadamente, o texto conclui que a guerra que vivemos hoje é pelo tempo. Pelo meu, seu nosso tempo, disputado pelas elites dominantes, pois ao fim e ao cabo, é o controle…