Além da carne e do café: como os EUA querem sufocar o Brasil

- Rey Aragon

- 15 de set. de 2025

- 14 min de leitura

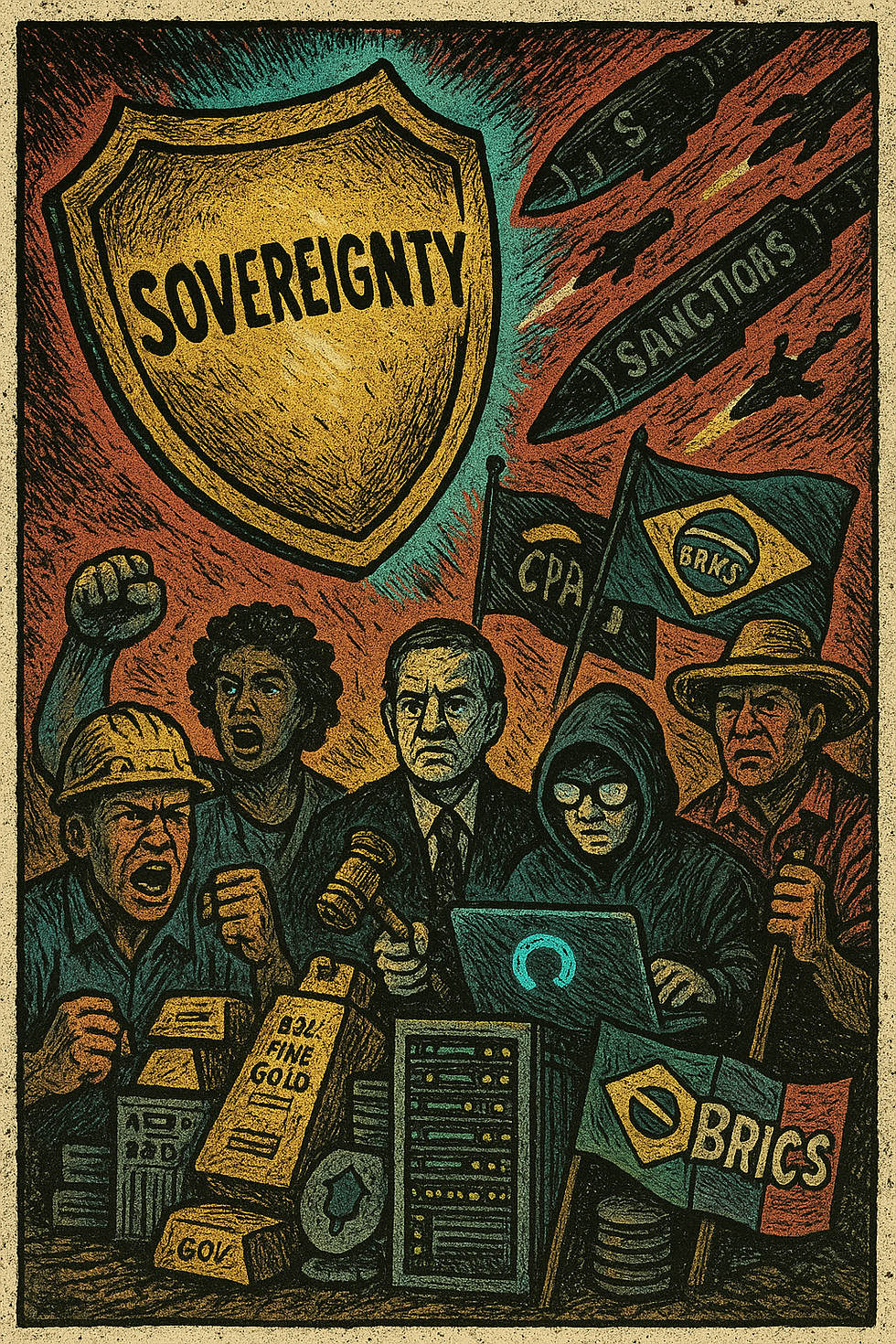

Sanções financeiras, bloqueios tecnológicos, restrições de vistos e pressões multilaterais estão no radar de Washington, mas o Brasil tem cartas próprias para responder e fortalecer sua soberania

Após a condenação de Bolsonaro e em meio à escalada de ameaças de novas punições anunciadas por Marco Rubio, os EUA ampliam a ofensiva contra o Brasil. O governo Lula se prepara para a ONU enquanto o país busca consolidar alianças nos BRICS, diversificar cadeias tecnológicas e reforçar sua posição soberana diante da maior potência militar e financeira do planeta.

O Brasil na encruzilhada histórica

Não é sobre café, carne ou laranja. A crise aberta entre Estados Unidos e Brasil em setembro de 2025 transcende as velhas disputas comerciais. O que está em jogo é muito mais profundo: trata-se de soberania, de autonomia nacional diante da maior potência militar e financeira do planeta, e da capacidade brasileira de projetar-se como ator independente em um mundo conflagrado.

A condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal marcou um divisor de águas. A resposta imediata de Washington — tarifas punitivas de 50%, ameaças de novas sanções e até a insinuação de negar vistos à comitiva presidencial que se prepara para a Assembleia Geral da ONU — mostrou que os EUA não estão reagindo apenas a um processo jurídico doméstico, mas ao fortalecimento das instituições brasileiras. Marco Rubio, agora no comando da diplomacia norte-americana, prometeu “novas punições” em tom de ultimato, enquanto Donald Trump, fiel à sua estratégia, evita atacar diretamente Lula, preferindo corroer a credibilidade das instituições nacionais.

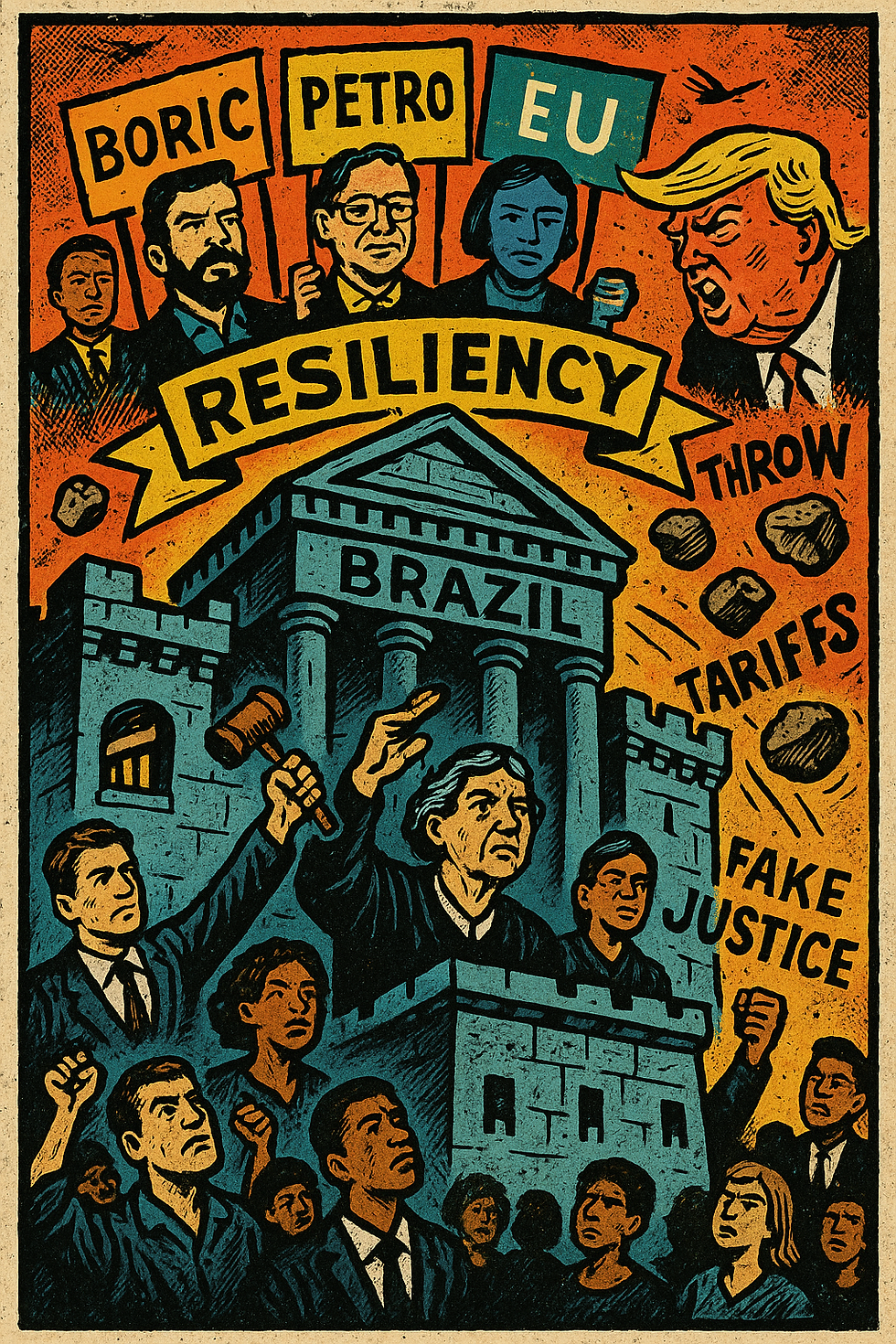

Mas a narrativa americana não encontra eco majoritário fora das fronteiras dos EUA. Ao contrário: líderes regionais como Gabriel Boric e Gustavo Petro celebraram a firmeza institucional brasileira, organizações internacionais de direitos humanos como a Human Rights Watch destacaram o papel do STF como contrapeso ao autoritarismo, e veículos como The Guardian, Al Jazeera e até o Financial Times reconheceram a dimensão histórica do julgamento. Paradoxalmente, quanto mais os EUA pressionam, mais o Brasil se afirma como polo de estabilidade democrática, reforçando sua legitimidade no tabuleiro global.

Essa encruzilhada não é casual. Ela revela a transição em curso: de um lado, o velho paradigma unilateral, em que Washington se arroga o direito de punir e intimidar países inteiros; do outro, a emergência de um mundo multipolar, no qual o Brasil, com seus recursos, seu mercado interno, sua política externa ativa e seu protagonismo no BRICS, desponta como peça indispensável. O conflito atual não é apenas entre dois países — é um choque entre dois modelos de mundo.

O desafio do Brasil é transformar a pressão em oportunidade. Se conseguir demonstrar que não se curva à coerção, que sabe articular alianças e proteger suas instituições, poderá sair da crise mais forte, consolidando-se como laboratório da resistência soberana no século XXI. E é justamente isso que mais irrita Donald Trump: a possibilidade de que o Brasil deixe de ser objeto da geopolítica para se tornar sujeito dela.

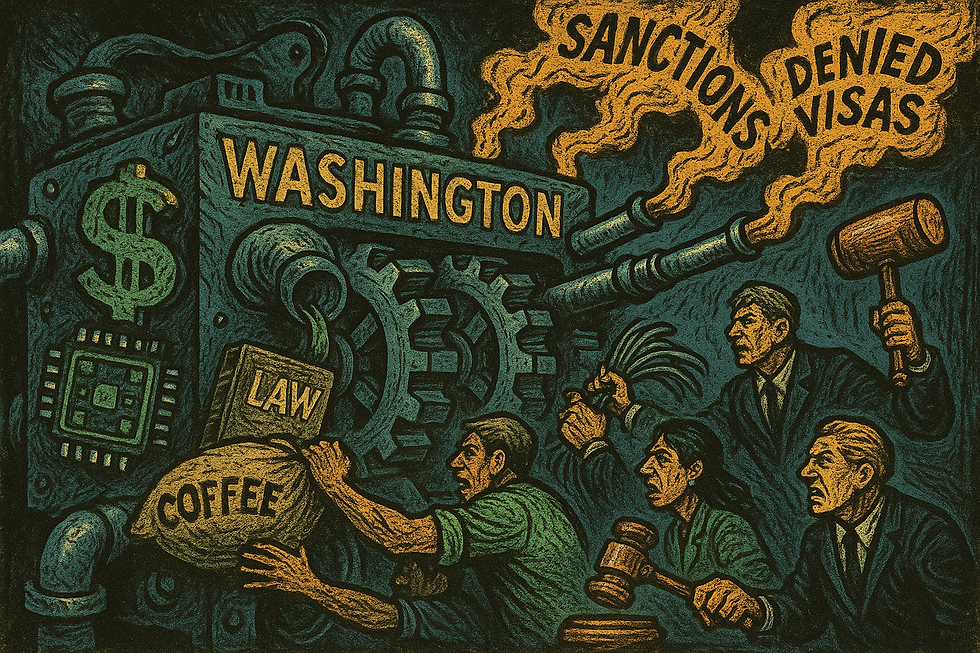

A engrenagem das ameaças americanas

Os Estados Unidos nunca dependem apenas de tarifas quando decidem pressionar um país. Tarifa é o gesto visível, o choque inicial que ocupa manchetes e planta medo nos mercados. Mas a verdadeira força de Washington está na engrenagem invisível de poder, construída ao longo de décadas: um arsenal jurídico, financeiro, tecnológico e diplomático que lhe permite projetar coerção muito além de suas fronteiras.

Marco Rubio já anunciou que “novas punições virão”. A declaração não é retórica vazia: traduz o playbook clássico da diplomacia coercitiva americana. Esse manual começa sempre pela economia real — tarifas sobre aço, carne ou manufaturados — mas rapidamente escala para os setores vitais da modernidade: finanças, tecnologia, defesa, comunicação e mobilidade internacional. É aqui que o Brasil entra no radar mais delicado.

No campo financeiro, Washington tem nas mãos a chave do dólar. Cortar bancos brasileiros de suas correspondentes em Nova York significaria encarecer ou inviabilizar operações de comércio exterior, seguros e hedge. Congelar reservas ou ameaçar transações em dólar é um gesto que, mesmo antes de ser aplicado, já gera instabilidade: os bancos globais tendem a se autocensurar para não desafiar o Tesouro americano.

Na frente tecnológica, o risco é ainda mais explosivo. O Departamento de Comércio pode incluir empresas e órgãos brasileiros na Entity List, restringindo acesso a semicondutores, softwares, serviços de nuvem e equipamentos médicos avançados. Um gesto como esse travaria setores inteiros: da saúde ao agronegócio, da defesa ao espaço cibernético.

Há também as armas diplomáticas e jurídicas. A aplicação extraterritorial da Lei Magnitsky ou de sanções secundárias atinge não apenas autoridades, mas familiares, empresários e até parceiros estrangeiros que ousarem manter negócios com o Brasil. De repente, brasileiros poderiam ter vistos cancelados, contas congeladas, contratos rescindidos. A mensagem é clara: punir para isolar, constranger para disciplinar.

E por trás disso tudo, o jogo narrativo. Trump não ataca diretamente Lula, porque sabe que isso amplificaria seu soft power internacional. Prefere alvejar o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria e as instituições, tentando corroer a confiança global no Estado de Direito brasileiro. É uma estratégia de guerra híbrida: desmoralizar por dentro, sancionar por fora.

O perigo não está apenas nas medidas em si, mas na soma delas: um estrangulamento estratégico que pode tentar forçar o Brasil a recuar em temas existenciais como BRICS, soberania tecnológica e política externa altiva. Washington sabe usar o pânico como arma, e a engrenagem que agora começa a se mover é prova disso.

O Brasil diante do mundo — apoio, reação e fortalecimento institucional

A condenação de Jair Bolsonaro não produziu apenas terremotos internos. No exterior, a decisão foi lida como um marco histórico: um país latino-americano julgando e condenando um ex-presidente por tramar um golpe contra a ordem democrática. Se em outros momentos o Brasil foi visto como vulnerável à instabilidade institucional, agora a narrativa dominante é outra — a de um Estado que mostrou maturidade, firmeza e coragem política.

As reações internacionais foram eloquentes. Gabriel Boric, presidente do Chile, saudou o STF como guardião da democracia, enquanto Gustavo Petro, da Colômbia, destacou que a América Latina precisa desse tipo de exemplo para frear a onda autoritária global. Organizações de direitos humanos como a Human Rights Watch reafirmaram que o Supremo atuou como contrapeso ao extremismo, consolidando o princípio de que ninguém está acima da lei. Na imprensa global, veículos como The Guardian, Al Jazeera e Financial Times enquadraram o veredito como divisor de águas, não apenas para o Brasil, mas para todo o Sul Global.

O resultado imediato foi fortalecer a imagem do Brasil como polo democrático legítimo em meio à crise global de instituições. A União Europeia, no mesmo mês, avançou em reconhecer a adequação da LGPD brasileira, sinal claro de que Bruxelas enxerga robustez e confiabilidade na governança jurídica e informacional do país. É um recado simbólico e estratégico: enquanto Washington tenta enquadrar o Brasil como pária, a Europa o recebe como parceiro confiável em direitos fundamentais e regulação de dados.

Esse fortalecimento institucional, no entanto, tem efeito paradoxal: quanto mais o Brasil se afirma no mundo como exemplo de estabilidade, mais irrita Donald Trump e sua base. Para o trumpismo, a narrativa de que o STF brasileiro age como barreira legítima contra o autoritarismo é tóxica, porque desmonta o discurso de “perseguição política” que sustenta tanto a defesa de Bolsonaro quanto a própria retórica de Trump em relação ao seu cerco judicial interno.

O mundo vê um Brasil mais forte, mais soberano e mais apto a falar de igual para igual nos fóruns internacionais. É essa nova posição, conquistada no momento mais tenso da história recente, que coloca o país no centro do tabuleiro global. E é justamente por isso que a pressão de Washington cresce: porque, pela primeira vez em décadas, o Brasil não aparece como problema a ser tutelado, mas como solução a ser disputada.

BRICS como questão existencial

O BRICS deixou de ser apenas um arranjo econômico alternativo. Em 2025, o bloco tornou-se uma questão existencial para o Brasil. É dentro dele que se abre a única avenida real de resistência à coerção financeira, tecnológica e diplomática dos Estados Unidos. Washington sabe disso, e por isso a ofensiva atual contra o Brasil não se limita ao caso Bolsonaro — ela busca atingir o elo mais vulnerável do BRICS, o país que é ao mesmo tempo o mais integrado ao Ocidente e o mais decisivo para o equilíbrio multipolar.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), presidido por Dilma Rousseff, já sinaliza essa encruzilhada. Apesar de emitir títulos em dólar, o banco avança em projetos para diversificar moedas e criar arranjos de compensação em CNY, EUR e BRL. Cada passo nessa direção significa menos dependência do sistema financeiro controlado por Washington. Mas é também um desafio direto à lógica das sanções extraterritoriais americanas. O Brasil, ao insistir nesse caminho, não apenas protege sua autonomia: desafia o monopólio global do dólar.

Mais que finanças, o BRICS carrega uma dimensão geopolítica. Ao lado de China, Índia, Rússia e África do Sul, o Brasil se torna parte de uma constelação de poder que disputa zonas estratégicas — do comércio marítimo no Índico ao Atlântico Sul, da regulação de dados à inteligência artificial. Esse alinhamento não é isento de contradições, mas representa um contrapeso ao hegemonismo norte-americano. Abandoná-lo, como desejam alguns setores internos e externos, significaria abdicar de qualquer projeto de soberania real.

Trump e Rubio sabem disso. Por isso, sua retórica não se limita a tarifas e sanções: ela tenta deslegitimar a presença do Brasil no BRICS, pintando o bloco como antítese da democracia ou como ameaça à ordem liberal. É uma operação psicológica clássica: demonizar o arranjo multipolar para enfraquecer o país que nele se ancora. Mas, no fundo, a batalha é clara — ou o Brasil consolida o BRICS como escudo de soberania, ou volta ao papel subalterno de mero fornecedor de commodities.

Nesse sentido, a escolha brasileira é existencial: ficar no BRICS não é opção, é sobrevivência. É a linha de defesa contra sanções, o espaço para inovação tecnológica sem bloqueios, o palco onde o país pode se afirmar como potência de médio porte capaz de ditar, e não apenas obedecer, as regras do século XXI.

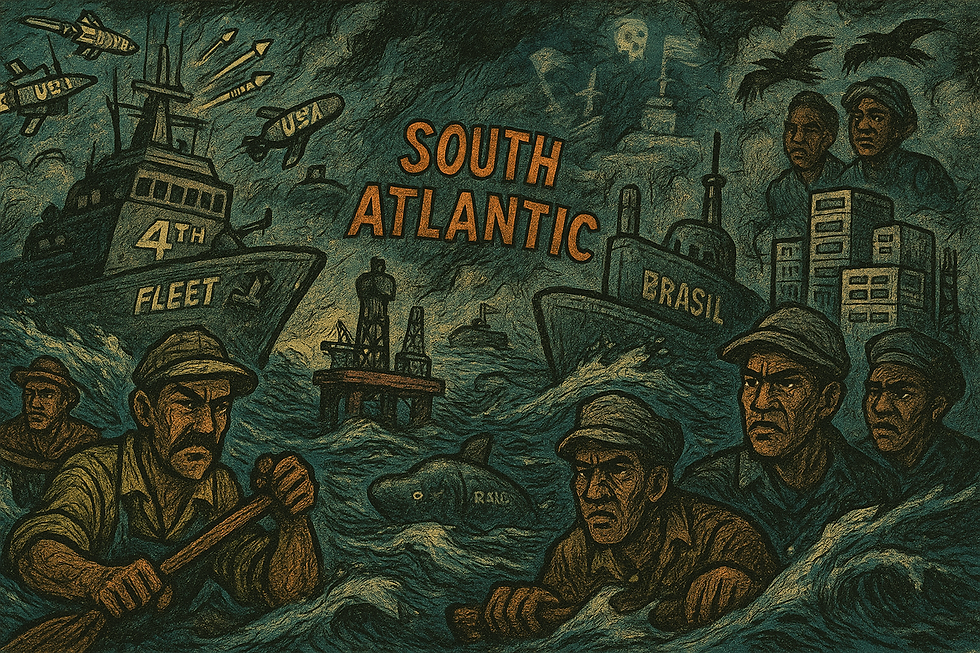

Zonas de influência e a militarização do Atlântico Sul

O Atlântico Sul nunca foi apenas um espaço marítimo de comércio e pesca. É a veia oculta da geopolítica do século XXI. Nele se cruzam os corredores energéticos que ligam a América Latina, a África e o Oriente Médio; passam cabos submarinos que carregam o grosso do tráfego digital entre continentes; e se desenrola a disputa silenciosa por bases navais, rotas de suprimento e presença estratégica.

Os Estados Unidos conhecem esse mapa como poucos. Desde a reativação da 4ª Frota, em 2008, o Atlântico Sul voltou ao radar do Pentágono. Hoje, sob Trump, a movimentação é ainda mais intensa: patrulhas mais frequentes, exercícios militares com aliados caribenhos, cooperação direta com Guiana e Suriname — regiões que, após a descoberta de gigantescas reservas de petróleo, transformaram-se em novas joias energéticas para o Ocidente. Não por acaso, a pressão sobre o Brasil cresce em paralelo: o país é visto como o único capaz de articular uma defesa regional contra a projeção americana nessa zona.

A presença de atores externos aumenta a tensão. A Rússia intensificou visitas navais a portos caribenhos, sinalizando que também pretende ter assento nessa mesa. A China, por sua vez, avança com infraestrutura portuária e espacial em países da costa atlântica africana, garantindo pontos de apoio logístico que incomodam Washington. O resultado é um tabuleiro congestionado, no qual cada movimento brasileiro é observado com lupa.

Para os EUA, conter o Brasil nesse cenário significa mais do que punir um governo. Significa limitar sua capacidade de liderar a integração sul-americana, controlar cabos de dados, enfraquecer a defesa da Amazônia Azul e impedir que o Atlântico Sul se consolide como espaço multipolar. Para o Brasil, por outro lado, a presença naval, o monitoramento do espaço marítimo e a cooperação com vizinhos são condições de soberania. A batalha por tarifas e sanções está ligada, em última instância, ao direito de patrulhar seu próprio mar.

É aqui que se desenha a encruzilhada: se o Brasil se dobra, o Atlântico Sul volta a ser tratado como quintal da OTAN; se resiste, inaugura uma nova geopolítica, na qual a América do Sul não é satélite, mas polo autônomo de poder. Essa disputa não será decidida apenas nos tribunais ou nas bolsas, mas também nas águas profundas onde submarinos, cabos e plataformas ditam o futuro da soberania.

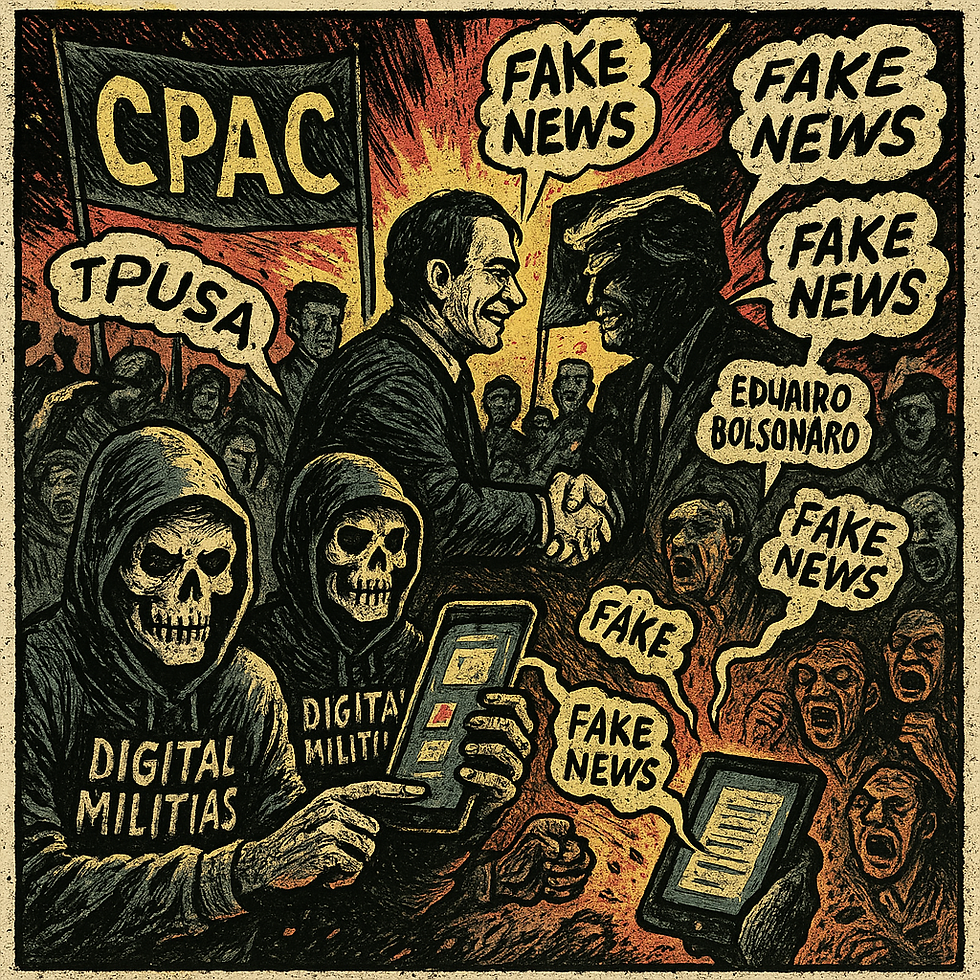

A guerra híbrida e o fascismo transnacional

A pressão dos EUA contra o Brasil não se limita a sanções formais ou tarifas comerciais. Ela se entrelaça com uma rede global de guerra híbrida na qual a extrema-direita transnacional atua como ponta de lança. Esse ecossistema conecta think tanks, plataformas digitais, operadores políticos e estruturas de mobilização que atravessam fronteiras e se alimentam mutuamente.

O bolsonarismo não é um fenômeno isolado: é parte de um internacional fascista que se articula em torno de CPACs, fundações ultraconservadoras, igrejas neopentecostais globalizadas e plataformas digitais desreguladas. Eduardo Bolsonaro se transformou em ponte entre Brasília e Washington, atuando como embaixador informal da extrema-direita brasileira em eventos da Turning Point USA e da Conservative Political Action Conference. É por meio dessas redes que a narrativa contra o Supremo Tribunal Federal e as instituições brasileiras é amplificada no exterior e retroalimentada dentro do país.

O caso Kirk, após o assassinato de Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA, catalisou ainda mais esse processo. A morte transformou-se em mito mobilizador para a base radical nos EUA, que passou a projetar no Brasil a continuidade de sua luta cultural e política. A narrativa de que “o Brasil é hoje a trincheira decisiva contra o globalismo” tornou-se comum em podcasts, vídeos e postagens que circulam simultaneamente no Texas e em São Paulo. Trata-se de uma mimetização estratégica: os mesmos símbolos, os mesmos inimigos, os mesmos slogans atravessam fronteiras digitais sem precisar de tradução.

O objetivo é claro: corroer instituições por dentro e desmoralizá-las por fora. Enquanto Trump ataca o STF e Rubio ameaça sanções, operadores digitais bolsonaristas replicam a narrativa de perseguição judicial, tentando criar uma percepção de ilegitimidade. O fascismo transnacional opera como força de choque cultural que complementa a pressão estatal americana, compondo um tabuleiro de guerra híbrida em que lawfare, desinformação e sanções se combinam como diferentes camadas de uma mesma ofensiva.

No fundo, o que se vê é uma internacionalização da guerra cultural: o Brasil virou laboratório e vitrine, um palco no qual se experimentam as técnicas de corrosão institucional que depois serão exportadas. Essa simbiose entre Washington e a extrema-direita local não é acidental — é a engrenagem invisível que sustenta a ofensiva atual contra a soberania brasileira.

O arsenal estratégico do Brasil para resistir

O Brasil não é espectador passivo da ofensiva americana. Pelo contrário, dispõe de um arsenal estratégico que, se articulado com inteligência, pode transformar coerção em oportunidade e pressão em soberania. O desafio é compreender que resistir não significa apenas reagir, mas redesenhar as bases do desenvolvimento nacional.

No campo financeiro, o país pode reduzir sua vulnerabilidade ao dólar. A ampliação de swaps cambiais com a China, o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o uso de moedas locais em transações bilaterais já estão em curso. Guardar parte das reservas em ouro e ampliar liquidações em euro e yuan são medidas que protegem contra eventuais congelamentos ou sanções secundárias.

Na frente tecnológica, a oportunidade é histórica. A dependência de softwares, chips e nuvens controladas por Washington não pode ser vista como inevitável. O governo pode liderar uma migração gradual para soluções open source, fomentar arquiteturas alternativas como o RISC-V e acelerar a implantação de uma nuvem pública soberana para órgãos críticos. Esse movimento não é apenas defensivo: é a base para a construção de um ecossistema digital independente.

Em termos diplomáticos, o Brasil pode usar a crise como catalisador. Acionar o Acordo de Sede da ONU para garantir os vistos de sua delegação, buscar mediação junto à União Europeia e reforçar sua posição no G20 e no BRICS são movimentos que projetam resiliência. A chave está em mostrar que não se trata de um conflito bilateral, mas de uma disputa de princípios: o direito dos países de decidirem seu destino sem coerção externa.

Na dimensão comunicacional, o país precisa disputar a narrativa global. Isso significa comunicar de forma clara que não se trata de protecionismo ou de censura, mas de defesa das instituições, da democracia e da soberania. Vincular essa defesa à agenda climática e de dados amplia a legitimidade internacional, aproximando o Brasil de aliados que reconhecem a importância desses temas.

No eixo defesa e segurança, a Amazônia Azul e o Atlântico Sul devem ser prioridade. Investir em vigilância marítima, presença naval e cooperação regional com Argentina, Uruguai e África Atlântica não é provocação, mas demonstração de autonomia. É a materialização prática do discurso de soberania.

Esse arsenal estratégico só terá efeito se for usado de forma coordenada. É preciso um centro de comando integrado — que una governo, instituições financeiras, setor privado, academia e sociedade civil — para antecipar riscos e preparar respostas. O Brasil não pode esperar que as sanções cheguem para agir: precisa planejar agora, com a clareza de que o século XXI será um teste permanente de soberania.

O que vem pela frente — cenários preditivos

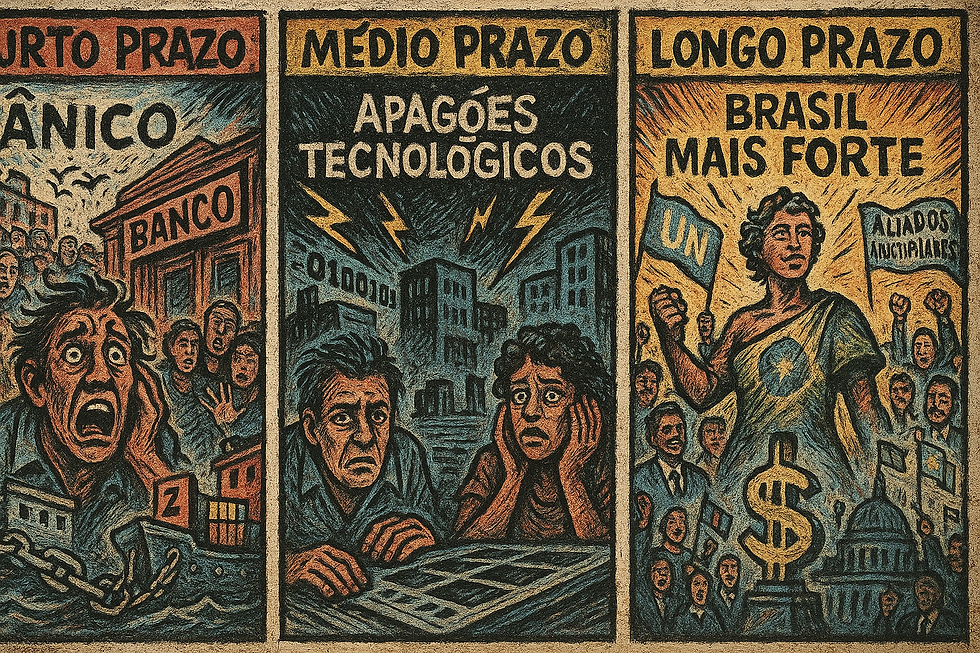

A engrenagem já está em movimento, e o que se anuncia não é apenas retórica. O Brasil precisa olhar para o horizonte imediato com clareza: a pressão não vai recuar, vai se sofisticar. O jogo dos EUA é de desgaste progressivo, escalando instrumentos em doses calculadas para testar a resiliência nacional e empurrar o país a recuos estratégicos.

No curto prazo (semanas): a prioridade de Washington será o terreno simbólico. Novas listas de vistos devem atingir dezenas de brasileiros — magistrados, procuradores, empresários e familiares — ampliando a sensação de isolamento. É provável que o Tesouro emita cartas de compliance a bancos globais, pedindo cautela em operações com atores ligados ao Brasil. Não se trata ainda de sanções setoriais, mas de criar o clima de instabilidade e de “risco reputacional”.

No médio prazo (meses): os instrumentos tecnológicos entram em cena. Incluir órgãos e empresas brasileiras na Entity List seria um passo natural, cortando o acesso a semicondutores, softwares e serviços de nuvem. As sanções secundárias contra bancos ou tradings de terceiros também podem aparecer, testando a lealdade da Europa e da Ásia. Aqui, o risco é paralisar cadeias inteiras: saúde, defesa, telecomunicações.

No longo prazo (horizonte anual): se a disputa escalar sem acomodação, o cenário extremo é a tentativa de “congelar” ativos brasileiros em bancos americanos e pressionar aliados do G7 a replicar. O confisco definitivo ainda é improvável, por sua fragilidade legal, mas o congelamento já seria devastador. Ao mesmo tempo, veremos a militarização do Atlântico Sul intensificar-se, com maior presença da 4ª Frota e novos exercícios de contenção.

Mas há também cenários positivos. O fortalecimento das instituições brasileiras e o apoio internacional crescente abrem espaço para que o país transforme a crise em plataforma de liderança. O Brasil pode se projetar como porta-voz global contra sanções extraterritoriais e como polo de soberania digital dentro do BRICS e do G20. Quanto mais forte for o discurso de Lula na ONU, mais clara ficará a escolha para o mundo: alinhar-se a um hegemon coercitivo ou apostar num modelo multipolar baseado em soberania compartilhada.

Em resumo, os próximos meses dirão se o Brasil consegue absorver a pressão sem se curvar. A chave será agir antes do golpe seguinte, antecipar cenários e transformar vulnerabilidade em força. A disputa já não é apenas entre dois países — é um embate entre dois futuros possíveis para o sistema internacional.

Conclusão — O século XXI e a soberania em disputa

O que se joga hoje entre Brasil e Estados Unidos vai muito além de tarifas, sanções e retaliações pontuais. É a encarnação de uma disputa mais ampla: de um lado, a lógica imperial da coerção, que ainda se apoia no dólar, no poder militar e na capacidade de impor narrativas globais; de outro, a emergência de um mundo multipolar, no qual países do Sul Global — e o Brasil em especial — afirmam o direito de existir sem tutela.

O Brasil já não pode ser lido como um ator periférico. A condenação de Bolsonaro, o fortalecimento do STF e a reação internacional de apoio transformaram o país em exemplo democrático num momento de refluxo global da democracia. A articulação no BRICS, a defesa da Amazônia Azul e a construção de soberania informacional mostram que o país dispõe de instrumentos reais para resistir. A ofensiva de Washington só confirma isso: se o Brasil não tivesse peso, não seria alvo.

Donald Trump compreende que atacar diretamente Lula seria um erro estratégico — amplificaria o soft power do presidente brasileiro, que hoje se projeta como voz do multipolarismo. Por isso, o ataque é contra as instituições, contra a credibilidade do sistema jurídico, contra a legitimidade do Estado brasileiro. O objetivo é corroer a soberania por dentro, enquanto sanções e tarifas tentam estrangular por fora.

Mas a história mostra que pressões externas muitas vezes produzem o efeito contrário: fortalecem identidades nacionais, consolidam projetos de autonomia e aceleram rupturas. O Brasil tem agora a chance de transformar coerção em plataforma — de usar a ofensiva americana como catalisador para construir sua infraestrutura tecnológica, consolidar alianças estratégicas, diversificar dependências financeiras e se afirmar como polo do Sul Global.

A encruzilhada é clara: ou o Brasil aceita o papel de colônia disciplinada pelas engrenagens da guerra híbrida, ou se converte em protagonista de um século XXI multipolar. Resistir é custoso, mas submeter-se seria fatal. O desafio é enorme, mas a oportunidade é histórica.

O que está em jogo não é café, carne ou laranja. É o futuro soberano de um país que, pela primeira vez em muito tempo, pode decidir se será governado de fora — ou se será sujeito pleno do seu próprio destino.

Comentários