Eles mataram a luta de classes

- Rey Aragon

- 20 de jul. de 2025

- 18 min de leitura

Atualizado: 21 de jul. de 2025

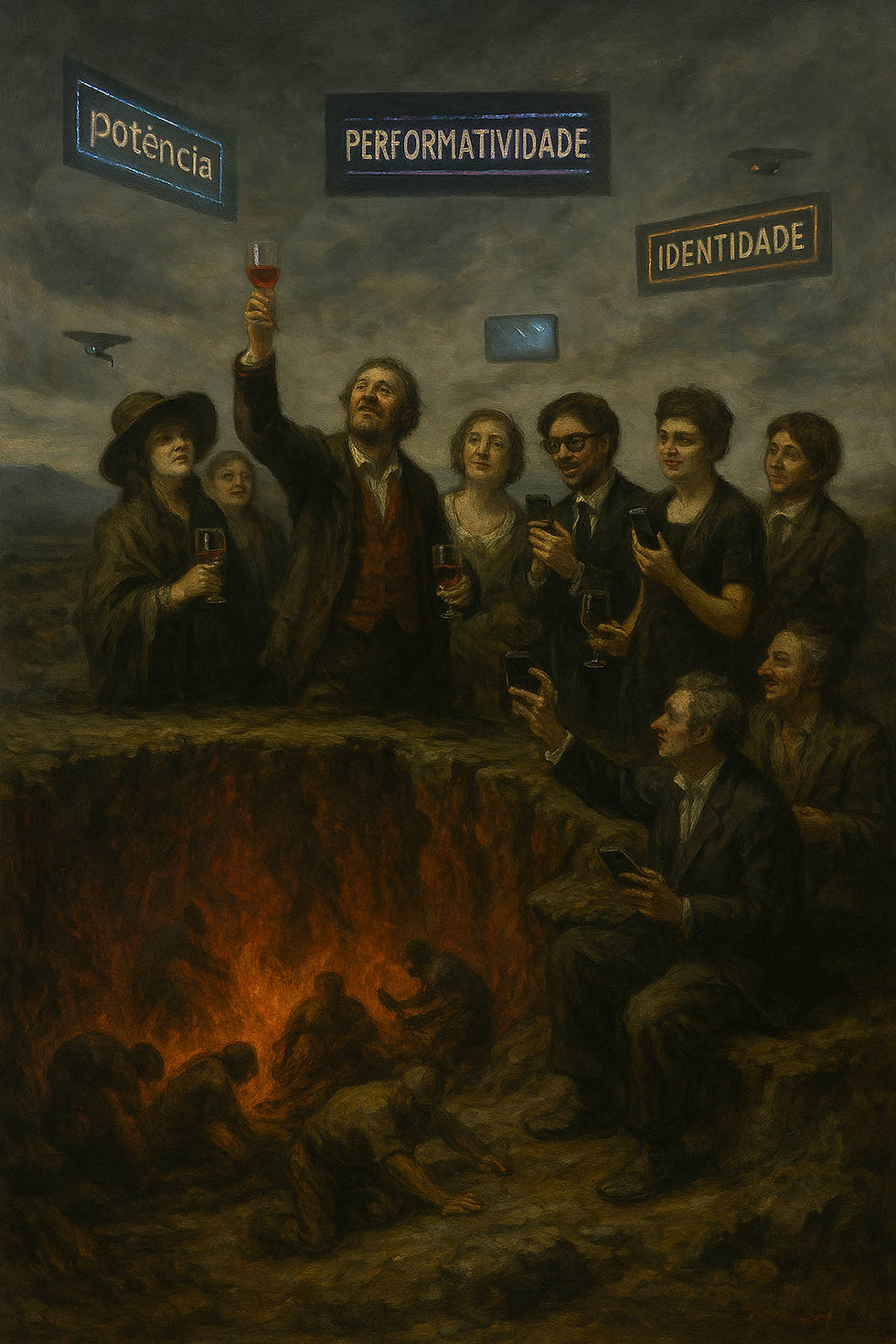

Como o pós-estruturalismo esvaziou a revolução e os algoritmos enterraram seu cadáver sob a lógica da fricção zero

Este ensaio nasce do incômodo profundo com os caminhos tomados pela crítica nas últimas décadas. Enquanto a teoria se afastava da totalidade e da economia política, o capitalismo digital avançava com algoritmos cada vez mais precisos na captura da subjetividade. Aqui, propomos uma reflexão dura, porém necessária: como o esvaziamento da luta de classes, promovido por certas correntes do pensamento contemporâneo, abriu caminho para uma nova forma de dominação — silenciosa, técnica, cognitiva. É tempo de reconstruir o sujeito histórico e reabrir a possibilidade de futuro.

A traição das palavras e o silêncio das máquinas

Houve um tempo em que a crítica era uma arma. Uma lâmina empunhada por sujeitos históricos que sabiam exatamente o que queriam destruir. Um tempo em que a filosofia era inseparável da classe, da luta e do povo. Um tempo em que a linguagem servia para iluminar o caminho da revolução, e não para esconder o labirinto.

Esse tempo foi sabotado.

Não por tanques. Nem por fuzis. Mas por livros — por discursos que se diziam críticos enquanto desmantelavam a crítica. Por teorias que se apresentavam como libertadoras enquanto desmobilizavam a história. Por ideias que, em nome da multiplicidade, dissolveram a totalidade. E, em nome da diferença, assassinaram a classe.

O nome disso é pós-estruturalismo. E sua obra mais duradoura foi o silêncio.

Sob a promessa de romper com as opressões do estruturalismo e das metanarrativas, o pós-estruturalismo ergueu um novo regime discursivo onde tudo é linguagem — menos a exploração. Onde tudo é construção social — menos o capital. Onde tudo é micropolítica — menos a luta de classes. Sob sua influência, a crítica deixou de nomear o inimigo e passou a desconstruir o vocabulário. A opressão virou discurso. A dominação virou performance. A revolução virou texto.

Enquanto isso, o império avançava.

Enquanto a teoria nos mandava desconstruir a totalidade, o neoliberalismo a reconstruía em seu favor. Enquanto éramos instruídos a suspeitar da verdade, o capital financiava fábricas de fake news. Enquanto celebrávamos a fragmentação dos sujeitos, as Big Techs preparavam o maior projeto de captura subjetiva já concebido na história da humanidade.

E aqui começa a segunda parte do golpe.

A traição teórica do pós-estruturalismo preparou o terreno para a ocupação técnica do presente. No vácuo deixado pela crítica sem povo, surgiram os metaintermediários algorítmicos: estruturas invisíveis que não apenas mediam, mas decidem, organizam, modulam e antecipam a vida. Eles não interpretam a realidade — eles a reconfiguram. Não são ferramentas — são formas sociais disfarçadas de utilidade. São a culminância da ideologia da fricção zero: um mundo sem atrito, sem dúvida, sem hesitação — e, portanto, sem política.

O resultado é um massacre silencioso.

A subjetividade foi transformada em logística. A linguagem, em comando. O tempo, em produtividade. O dissenso, em ruído. A crítica, em ruína. O sujeito histórico, em perfil de consumo. E a luta de classes, em anacronismo teórico. O que restou foi um simulacro de liberdade operando sob a lógica da adesão emocional automatizada.

Este ensaio é um chamado.

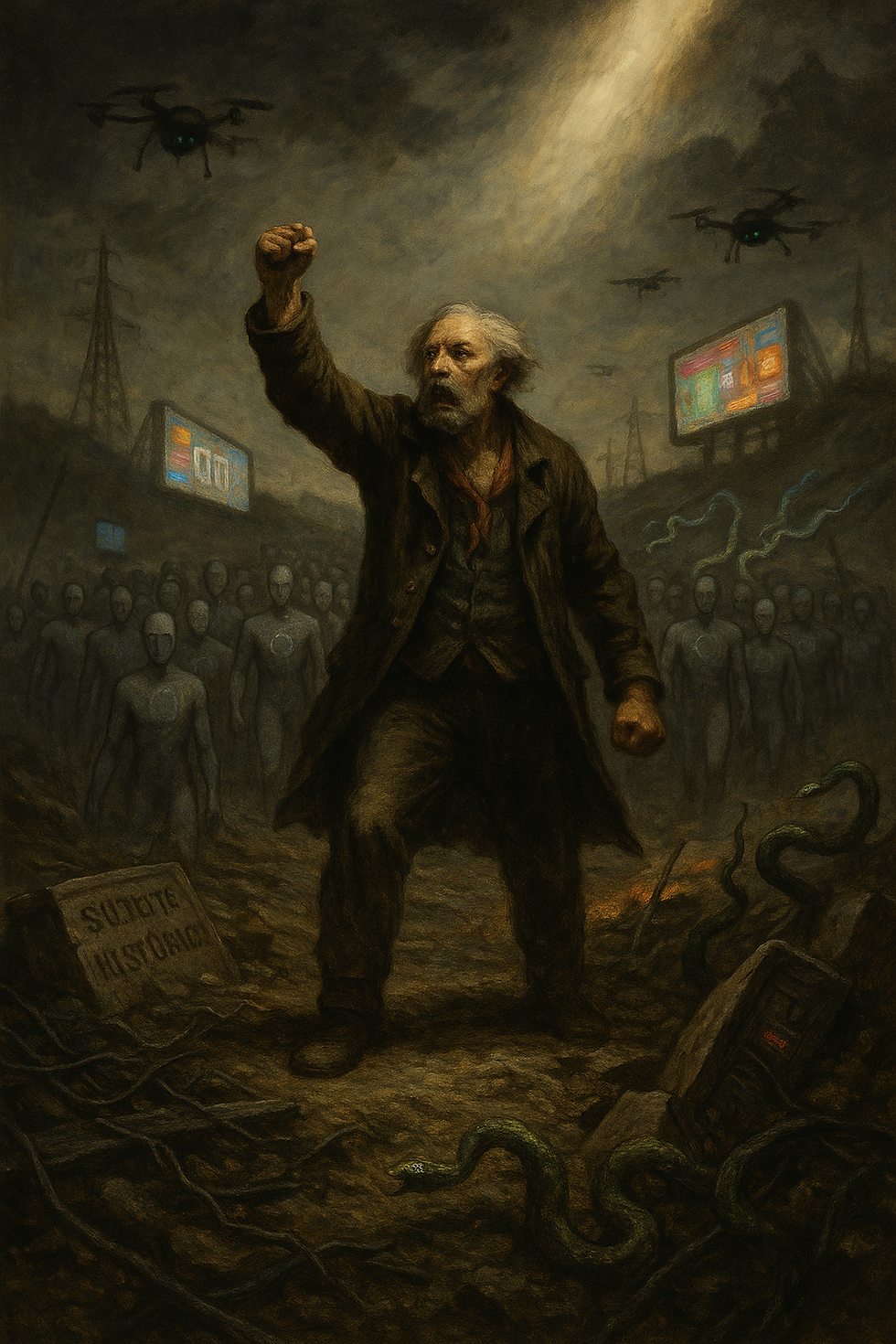

Chamado à reconexão com o que fomos antes de sermos colonizados pela teoria impotente e pela técnica cínica. Chamado ao resgate do conflito como condição da consciência. Chamado ao retorno da negatividade como motor da práxis. Chamado ao reencontro com a classe como sujeito da história e como única esperança de futuro.

Porque o que está em jogo não é apenas o pensamento, mas a possibilidade de pensar.

Não é apenas o sujeito, mas a condição de sê-lo.

Não é apenas a política, mas a própria ideia de transformação radical da realidade.

Este ensaio parte de uma tese simples, brutal e inegociável:

O pós-estruturalismo matou a luta de classes. E os algoritmos enterraram seu cadáver.

A partir daqui, não hesitaremos.

A virada discursiva como desmobilização histórica

Quando o pensamento se desconectou do povo

Poucas traições foram tão sofisticadas quanto a que se operou na teoria crítica a partir dos anos 1970. Ela não se deu por coerção, mas por sedução. Não por repressão direta, mas por prestígio editorial, citações acadêmicas e uma nova liturgia da linguagem. Nascia ali a virada discursiva — um deslocamento sutil, mas fatal, que transformou o mundo real em enigma semântica, e a política em performance. O pensamento deixou de nomear o concreto e passou a se especializar em escapar dele.

Foucault nos disse que não há sujeito, apenas dispositivos. Derrida decretou que tudo era texto, inclusive a história. Deleuze proclamou o fim da dialética, substituindo o motor da contradição pela lógica rizomática da diferença contínua. A luta de classes foi arquivada em nome do desejo, do fluxo, da micro-revolta sem sujeito. O povo, o coletivo, a totalidade — tudo isso passou a ser lido com desconfiança, como reminiscência autoritária, como ranço iluminista, como grande narrativa a ser desconstruída.

A consequência foi devastadora.

A classe operária deixou de ser sujeito político e passou a ser “construção discursiva”. A exploração tornou-se “posição de enunciação”. A revolução virou “re-significação”. A práxis foi dissolvida na fluidez da performance teórica. Sob a autoridade silenciosa da nova ortodoxia pós-moderna, a teoria crítica se afastou das ruas, das fábricas, dos sindicatos, dos territórios e das contradições materiais. Em seu lugar, erigiu-se um teatro acadêmico de citações cruzadas, onde os corpos foram substituídos por corpos-texto, e o conflito social por análises estilísticas.

A esquerda teórica abandonou o chão da fábrica e foi morar no léxico.

A luta virou enunciação.

A revolta virou tese.

E a classe virou fantasma.

Enquanto isso, o capital ria.

Porque enquanto nos fragmentávamos em campos discursivos cada vez mais autorreferentes — onde toda tentativa de universalidade era tratada como opressão —, o neoliberalismo operava sua própria universalidade real, submetendo todas as formas de vida à lógica da acumulação e da eficiência. O capital nunca abandonou a totalidade. Ele apenas agradeceu por termos feito isso.

A virada discursiva, portanto, não foi apenas um erro teórico. Foi um ato de desmobilização histórica. Um processo silencioso de despolitização ontológica, onde o sujeito foi dissolvido antes que pudesse se organizar. E a história foi desativada antes que pudesse ser retomada.

No lugar da crítica radical, restou o relativismo resignado.

No lugar da transformação coletiva, a celebração estética da diferença.

No lugar da práxis revolucionária, a performance de resistência simbólica.

Mas resistência simbólica não interrompe despejos.

Não expropria latifúndios.

Não enfrenta polícia.

Não derruba impérios.

É preciso dizer com todas as letras: o pós-estruturalismo desarmou a crítica. Ele nos ensinou a suspeitar de tudo — menos do capital. A duvidar de todas as totalidades — menos da técnica. A fragmentar toda identidade — menos a do mercado. E ao fazer isso, preparou o terreno para que a dominação fosse atualizada sem resistência, sem linguagem, sem sujeito.

A esquerda, ao aderir acriticamente ao léxico da multiplicidade pós-moderna, trocou a revolução por um léxico que não confronta o poder — apenas o nomeia com mais sutileza.

É por isso que este ensaio se arma contra esse legado.

Porque nenhuma libertação pode emergir de uma teoria que abandonou o povo.

Nenhuma revolução virá de um pensamento que teme a totalidade.

Nenhum projeto emancipatório sobrevive sem sujeito, sem história, sem classe.

A crítica precisa voltar a ser uma arma.

E para isso, precisa voltar a apontar para o inimigo.

O colonialismo teórico no Sul Global: pensar sem classe, morrer sem revolução

A filosofia que nos deram não era nossa — e nem para nós

O pós-estruturalismo não foi apenas um modismo acadêmico. Ele foi, no Sul Global, uma tática de desmobilização disfarçada de emancipação. Vendido como vanguarda crítica, foi na verdade uma forma refinada de colonialismo epistemológico: ocupou nossas universidades, nossos centros de pesquisa, nossos programas de pós-graduação — e, mais perigosamente, nossas categorias de pensamento. Enquanto nos ensinavam a desconstruir tudo, o que de fato se desconstruía era nossa capacidade de agir.

Não se trata de uma teoria qualquer. Trata-se de um projeto de reconfiguração simbólica do pensamento crítico das periferias. Um projeto funcional à manutenção da dependência, à esterilização do conflito de classes, à dissolução dos projetos coletivos de emancipação. O pós-estruturalismo, no Sul Global, não chegou como crítica, mas como catecismo. Não como instrumento de libertação, mas como forma de captura intelectual.

Enquanto o Norte Global financiava pesquisas em inteligência artificial, poder cibernético, redes de dominação algorítmica e tecnopolítica — nos empurravam seminários sobre o devir-rizomático do desejo, sobre o “direito de não ter identidade”, sobre a “micropolítica da linguagem”, sobre a “epistemologia da performance”. Discutíamos o sexo do discurso enquanto nos expropriavam o chão, o tempo, a memória e os dados.

A ideologia da desconstrução funcionou como vacina contra o vírus da revolução.

E assim, perdemos décadas.

Décadas em que a América Latina poderia ter reerguido seus paradigmas de totalidade, aprofundado seu marxismo situado, integrado suas lutas territoriais, racializadas, de classe, em um projeto comum de transformação anticapitalista. Mas não: nos dispersamos em teorias que abominavam o universal, que temiam a síntese, que suspeitavam de toda e qualquer forma de sujeito coletivo.

A classe foi transformada em opressor implícito.

O povo virou uma abstração autoritária.

A história foi dissolvida na fluidez do discurso.

E enquanto isso, a exploração seguia operando com precisão de drone e brutalidade de milícia. O FMI continuava impondo condicionalidades. As multinacionais continuavam saqueando o solo, o subsolo e o corpo dos nossos territórios. As big techs mapeavam nosso comportamento e refinavam a extração de atenção. O império nunca abandonou a materialidade — apenas nos convenceu de que ela não era mais relevante.

Foi assim que o Sul Global se tornou duplamente colônia:

Colônia de dados e colônia teórica.

Colônia digital e colônia epistemológica.

Colônia logística e colônia discursiva.

A crítica, ao abdicar do materialismo, abriu mão da possibilidade de emancipação.

E ao importar passivamente o vocabulário do Norte, transformou-se em aparelho reprodutor do atraso.

Porque é preciso dizer: o pensamento que nos deram não era nosso — e nem era para nós.

Era pensamento construído sobre a fartura das metrópoles, sobre o conforto da abstração, sobre a recusa da revolução. Era pensamento que desconfia de toda forma de poder — menos do poder real. Que relativiza todas as verdades — menos a do capital. Que afirma a multiplicidade — mas silencia diante da hegemonia global do mercado.

Essa filosofia nunca foi feita para os povos em luta.

Ela foi feita para administrar a impotência.

No Brasil, isso significou a substituição da pedagogia do oprimido pela pedagogia da performatividade. O abandono das categorias marxistas em favor das “camadas”, dos “afetos”, das “potências”, das “microagências”. Uma recusa sistemática à organização política em nome da “invenção de si”. E o pior: uma criminalização disfarçada da militância de classe como “totalitária”, “essencialista” ou “superada”.

Como resultado, enquanto a extrema-direita organizava suas milícias digitais, a esquerda se entregava ao fetiche do fragmento. Enquanto a classe dominante retomava o comando do Estado, das redes e da linguagem, estávamos ocupados discutindo se o termo “população” era suficientemente plural.

Essa captura não foi acidente. Foi projeto geopolítico de desmobilização da crítica radical.

E se queremos reconstruir o pensamento como arma, precisamos começar por aqui:

Pela denúncia da colonização teórica e pelo resgate do marxismo como bússola histórica.

Não há outro caminho: ou voltamos a falar de classe, ou seguiremos falando sozinhos — enquanto o inimigo ri.

A ideologia da fricção zero: eliminar o atrito, apagar a política

A fluidez como nova forma de controle

No capitalismo informacional, a opressão não chega com coturnos. Ela chega com atualizações de sistema. Com experiências otimizadas. Com interfaces leves, suaves, sedutoras. A nova dominação não se impõe pela violência direta — ela se oferece como conveniência. E sua promessa central é simples, irresistível e fatal: eliminar todo atrito.

Vivemos sob a hegemonia da ideologia da fricção zero. Seu princípio é apagar o incômodo, suprimir a dúvida, neutralizar o tempo da escolha, dissolver o conflito. Tudo deve fluir. Tudo deve ser instantâneo, intuitivo, agradável. Qualquer lentidão é interpretada como erro. Qualquer hesitação, como falha de design. Qualquer negatividade, como ameaça ao desempenho. O que antes era política — o embate, o impasse, o dissenso — torna-se bug.

O mundo é reprogramado para impedir a fricção.

Mas a fricção é onde a política nasce.

Ao eliminar o tempo entre estímulo e resposta, a lógica da fricção zero não apenas reorganiza a tecnologia — ela reorganiza a subjetividade. Se tudo deve ser simples, fácil e sem resistência, então o sujeito deve ser simples, fácil e sem resistência. A máquina não se adapta ao humano. O humano é que precisa se tornar adaptável à máquina.

A técnica deixa de ser mediação e passa a ser moldura ontológica.

Não nos ajuda a agir. Nos ensina a obedecer.

Na tradição marxista, a alienação sempre foi compreendida como ruptura entre o sujeito e sua potência real, entre o trabalho e o trabalhador, entre a produção e o sentido. Com a ideologia da fricção zero, essa alienação assume uma forma superior: ela se torna prazerosa, desejada, confortável. O sujeito não é mais forçado a se calar — ele agradece por não precisar falar. Ele não é mais impedido de escolher — ele se sente aliviado por não ter que escolher.

E é aqui que a dominação mostra sua genialidade perversa:

Ela não mais reprime. Ela antecipa.

Ela não mais obriga. Ela otimiza.

Ela não mais controla. Ela preenche.

A fricção zero é o nome técnico da adesão espontânea. Uma adesão programada, previsível, emocionalmente calibrada. É a fluidez que dissolve a práxis. É o design que neutraliza o conflito. É a suavidade que desativa o sujeito.

Marcuse viu isso com clareza. Para ele, a técnica sob o domínio do capital não é neutra — ela se torna norma cultural repressiva, apagando a negatividade, a dúvida, o tempo da crítica. Na era digital, isso se radicaliza: a ausência de fricção é vendida como liberdade, quando é exatamente o oposto. Ela é o colapso do tempo histórico, a obliteração da deliberação, a impossibilidade do desvio.

E como todo princípio ideológico, a fricção zero não atua sozinha. Ela precisa de tecnologias que a realizem.

É aqui que entram os metaintermediários.

Esses sistemas invisíveis não apenas facilitam nossas ações — eles as substituem. Não interpretam nossos desejos — os antecipam. Não respondem à subjetividade — a constituem. O sujeito da fricção zero não decide. Não formula. Não escolhe. Ele apenas confirma o que já lhe foi preparado.

A subjetividade se torna interface. A linguagem, comando. A experiência, fluxo.

O tempo da política — lento, contraditório, hesitante — é apagado em nome da performance.

Nesse novo regime técnico-afetivo, o dissenso não é proibido — ele é impossível.

Porque ele exige hesitação.

E hesitar, agora, é considerado falha.

A fluidez é a forma atual da repressão.

E quanto mais fluido o sistema, mais insustentável a crítica.

Mais difícil a organização.

Mais impossível a revolução.

A ideologia da fricção zero é o sistema imunológico do capital na era digital.

Ela neutraliza tudo aquilo que o capitalismo não pode destruir diretamente:

o tempo, a linguagem, o pensamento, o desejo, a organização, a esperança.

E ao transformar o atrito em ruído, ela transforma a política em obsolescência.

O metaintermediário algorítmico: o novo carrasco da subjetividade

Governar sem rosto, modular sem escolha

O capital sempre precisou de mediações. No século XIX, foram as máquinas e os relógios de fábrica. No século XX, os meios de massa e os bancos centrais. No século XXI, a mediação se tornou invisível — e, por isso, ainda mais violenta.

Chamamos essa nova forma de mediação de metaintermediário algorítmico.

Ele não se apresenta como máquina. Nem como ferramenta. Nem mesmo como plataforma. Ele não exige nossa atenção — ele a captura. Não pede permissão — ele se antecipa. Não debate conosco — ele decide em nosso nome.

O metaintermediário não é uma tecnologia. É uma forma social disfarçada de interface.

E sua função é clara: transformar a subjetividade em logística.

O que antes era escolha, vira sugestão.

O que antes era linguagem, vira botão.

O que antes era deliberação, vira predição.

O metaintermediário é a realização técnica da ideologia da fricção zero. Ele elimina o atrito da existência pela via da delegação total da agência. E, ao fazer isso, aniquila a constituição do sujeito como sujeito histórico.

A crítica marxista há muito nos alerta: não há técnica neutra. Como dizia Lukács, a alienação atinge seu grau máximo quando as mediações parecem naturais — quando os processos sociais aparecem como dados inevitáveis da vida. No caso dos metaintermediários, a dominação se traveste de assistência.

A opressão se apresenta como usabilidade.

A captura se anuncia como personalização.

O resultado é uma mutação estrutural no regime de subjetividade.

Já não somos mais sujeitos que escolhem. Somos perfis preditivos.

Já não organizamos o mundo com base em linguagem, memória, experiência.

Somos organizados por sistemas que operam acima da consciência e abaixo da crítica.

Esses sistemas não apenas intermediam. Eles reconfiguram o que é possível desejar, pensar, perceber.

Não apenas escolhem por nós — decidem quem somos.

É a essa forma de dominação que chamamos de alienação algorítmica de segunda ordem.

Uma alienação que não separa apenas o sujeito do produto de seu trabalho — mas o separa de sua própria experiência.

Uma alienação que não opera apenas sobre o mundo — mas sobre a constituição da realidade.

Se, como dizia Marx, o capitalismo opera por subsunção real — isto é, pela incorporação da vida inteira ao circuito do valor —, então os metaintermediários são os novos dispositivos dessa subsunção total.

Não capturam apenas o tempo, mas a própria estrutura do tempo vivido.

Não expropriam apenas dados, mas a própria capacidade de narrar a existência.

O metaintermediário transforma o mundo em fluxo operacional contínuo.

Tudo deve ser compreendido, traduzido, antecipado.

Não há mais silêncio.

Não há mais hesitação.

Não há mais espera.

E com isso, não há mais política.

Porque a política exige conflito.

Exige demora.

Exige negatividade.

Ao substituir a linguagem pela interface, o metaintermediário dissolve o dissenso.

Ao substituir a dúvida pela antecipação, ele elimina o tempo da práxis.

Ao substituir o sujeito pela aderência emocional automatizada, ele interdita a possibilidade da revolução.

Mais do que uma ferramenta, o metaintermediário é um dispositivo de pacificação ontológica.

Ele transforma a vida em sequência de comandos preditivos.

E o sujeito em nó funcional de uma rede de automatismos.

O que se perde nesse processo não é apenas a autonomia.

É a própria possibilidade de existir como ser histórico.

O metaintermediário é o carrasco silencioso da subjetividade.

E, como todo carrasco eficiente, opera sem ser notado.

Executa a sentença sem levantar a mão.

E nos ensina a chamar de liberdade aquilo que nos destrói.

Heurísticas da alienação: como nos tornamos previsíveis para obedecer

O cérebro programado para se submeter

O capitalismo digital não precisa mais convencer.

Ele apenas precisa funcionar bem o suficiente para que ninguém o questione.

Isso só é possível porque a dominação, agora, opera dentro da cognição.

Ela não vem de fora — ela ocupa o cérebro.

É por isso que as lutas políticas do presente não se travam apenas nos parlamentos ou nas ruas. Elas se travam nos atalhos mentais, nos vícios perceptivos, nas heurísticas cognitivas que estruturam a forma como sentimos, decidimos, reagimos.

A dominação se tornou neurocompatível.

O capitalismo da fricção zero aciona — e explora — o que há de mais previsível em nós:

O viés da confirmação, que nos prende em bolhas que reforçam nossas crenças;

O viés da disponibilidade, que nos faz superestimar o que aparece com mais frequência na tela;

O viés do enquadramento, que nos manipula a partir da forma como uma informação é apresentada;

O efeito de ancoragem, que nos faz tomar decisões com base na primeira opção oferecida, e não na mais justa.

Cada um desses atalhos mentais, que evoluíram para nossa sobrevivência, foi transformado em dispositivo de captura algorítmica.

Os metaintermediários não apenas os conhecem — eles os utilizam sistematicamente para modular o comportamento.

O que era heurística, virou sistema de controle.

Com isso, a alienação deixa de ser apenas estrutural — ela se torna automatizada, naturalizada, internalizada.

O sujeito não precisa mais ser reprimido para se submeter.

Ele se submete porque é mais rápido, mais fácil, mais confortável.

A alienação passou a ser cognitivamente eficiente.

E essa eficiência gera obediência emocional.

Gera previsibilidade comportamental.

Gera rentabilidade política.

O sujeito histórico foi substituído por um feixe de respostas previsíveis.

A decisão foi substituída por um reflexo.

A consciência por um clique.

A dúvida por um swipe.

A velha alienação operava separando o sujeito de sua obra.

A nova alienação opera sequestrando os mecanismos da atenção, da memória e do desejo.

E esse sequestro cognitivo é vendido como liberdade.

Você escolhe o que já foi escolhido para você.

Você deseja o que o sistema já sabia que você desejaria.

Você age como se estivesse agindo — quando, na verdade, está apenas confirmando o que foi previsto.

É por isso que o capitalismo da fricção zero não teme a crítica — ele a precede.

Não teme a revolta — ele a neutraliza antes que surja.

Não teme o pensamento — ele o substitui por notificações.

O resultado é uma nova forma de subjetividade:

O sujeito modulável.

Não organizado, mas adaptado.

Não crítico, mas responsivo.

Não histórico, mas comportamental.

Um sujeito que não vive, mas navega.

Que não decide, mas interage.

Que não se revolta, mas atualiza o feed.

Essa é a subjetividade-alvo do capital algorítmico.

E enquanto ela prevalecer, não haverá luta.

Porque não haverá sujeito.

E sem sujeito, não há história.

Apenas logística neural a serviço do mercado.

Do esvaziamento ao sepultamento: como os algoritmos enterraram o cadáver da luta de classes

Pós-estruturalismo como prelúdio, Big Data como cova rasa

A luta de classes não desapareceu.

Ela foi esvaziada, desacreditada, estetizada — e então enterrada.

Esse assassinato não foi cometido apenas pelos aparelhos ideológicos do capital.

Foi facilitado, com requinte e vocabulário elegante, por uma geração de pensadores que, em nome da crítica, dissolveram a possibilidade de emancipação.

Foucault trocou a classe pela conduta.

Derrida trocou o conflito pela diferença infinita.

Deleuze e Guattari trocaram o sujeito pelo rizoma.

E seus discípulos no Sul Global trocaram a revolução pela performance.

A recusa do sujeito totalizante — noção demonizada pelos pós-estruturalistas como autoritária, masculina, colonizadora — serviu perfeitamente aos propósitos da dominação contemporânea.

Porque um sujeito fragmentado não se organiza.

Um sujeito fluido não resiste.

Um sujeito sem história não faz história.

Esse desmonte teórico forneceu as condições ideais para a nova lógica do capital: a dos algoritmos.

Se o sujeito é instável, mutável, disperso — então ele é perfeitamente governável por sistemas preditivos.

Se toda identidade é construção discursiva — então toda conduta pode ser moldada por design comportamental.

Se a verdade é uma ilusão de poder — então a realidade pode ser curada por filtros, likes e reforços operantes.

O que começou como desconstrução acadêmica virou, sob o império algorítmico, reconstrução empresarial da subjetividade.

O sujeito rizomático virou consumidor direcionado.

A diferença virou mercado.

A fluidez virou dado.

E nesse processo, o conflito foi eliminado.

Não pela repressão — mas pela saturação.

Pela distração.

Pela impossibilidade de articulação.

Se o pós-estruturalismo matou a luta de classes,

os algoritmos apagaram a cena do crime.

Não há mais proletariado: há usuários.

Não há mais burguesia: há plataformas.

Não há mais consciência de classe: há clusters de comportamento.

A política deixou de ser horizonte coletivo e tornou-se curadoria personalizada de indignações.

O afeto deixou de ser vínculo e tornou-se métrica de engajamento.

A organização deu lugar à viralização.

A teoria crítica virou post.

É esse o cemitério que habitamos.

E, como em toda distopia bem-sucedida, nos ensinaram a chamá-lo de liberdade.

A luta de classes não acabou.

Ela foi substituída por um teatro de pluralidades impotentes.

Por narrativas concorrentes que nunca se tocam.

Por simulacros de engajamento que evitam a confrontação com o real.

E o que separa esse colapso da reconstrução é uma decisão:

Ou seguimos performando nossas subjetividades fragmentadas enquanto o capital nos modula,

ou voltamos a erguer o sujeito histórico — e com ele, a história.

Mas isso exige ruptura.

Exige negar o consenso anestésico da diferença.

Exige afirmar, com toda força, que há um nós — e que há um eles.

A luta de classes não é anacrônica.

Ela é a única narrativa que o capital não pode digerir.

Por isso a matou.

Por isso a esqueceu.

Por isso a enterraram.

Cabe a nós, agora, desenterrá-la.

Revolução ou obsolescência: reconstruir o sujeito, reinaugurar a história

A hora de quebrar o espelho e reerguer o punho

A luta de classes não é um conceito antigo.

Ela é o que restou da dignidade diante da barbárie.

É o último idioma não colonizado pelos algoritmos.

Se hoje nos encontramos paralisados, dispersos, distraídos, não é porque o mundo ficou complexo demais. É porque nos ensinaram a abdicar do pensamento totalizante, da crítica histórica, da força coletiva.

Nos empurraram para o labirinto das identidades como quem entrega um espelho a um exército.

Cada um com sua dor.

Cada um com sua pauta.

Cada um com sua timeline.

E ninguém com um projeto.

O que nos resta é decidir:

ou reconstruímos o sujeito histórico — com tudo que ele carrega de contradição, mas também de potência —

ou nos tornamos resíduos de dados, nichos de consumo, avatares de engajamento.

Não se trata de nostalgia teórica.

Trata-se de sobrevivência ontológica.

É preciso retomar a mediação como espaço de elaboração do comum.

Retomar a linguagem como construção da realidade, não como performance do eu.

Retomar o tempo como processo histórico, não como sucessão de estímulos.

Isso significa desmontar a maquinaria que transformou o sujeito em interface.

Significa recusar a suavidade da fricção zero e reivindicar o direito ao atrito.

Significa dizer não à lógica da antecipação, à pacificação algorítmica, ao prazer sem conflito.

A revolução exige dor.

Exige demora.

Exige dissenso.

Exige pensamento que não seja resposta rápida.

E mais do que tudo: exige sujeito.

Não o sujeito estático, essencialista, burguês — mas o sujeito dialético, coletivo, insurgente.

Aquele que se sabe produto da história, mas também sua possibilidade de virada.

Essa reconstrução não será autorizada pelas plataformas.

Ela será feita contra elas.

Nos espaços onde a linguagem ainda tropeça,

onde o afeto ainda sangra,

onde a organização ainda é risco — e não produto.

É hora de reconstituir o campo da luta.

Não entre bolhas, mas entre classes.

Não entre estilos de vida, mas entre modos de produção.

Não entre discursos, mas entre projetos de mundo.

Ou voltamos a lutar com os pés sujos da terra,

ou seremos apenas traços limpos no código de alguém.

A história não acabou.

Ela foi capturada.

Cabe a nós, agora, libertá-la — com o pensamento, com a organização, com o levante.

Porque o futuro não será algoritmo.

Será luta.

Será conflito.

Será revolução.

E a primeira batalha é ressuscitar o sujeito.

Conclusão – Ressurreição ou servidão: o século XXI decidirá

A luta de classes não sumiu.

Ela foi silenciada por vozes que confundiram crítica com abdicação, linguagem com fetiche, diferença com paralisia.

Enquanto nos ocupávamos com a desconstrução da totalidade, o capital reconfigurava o mundo com códigos, telas e sensores.

Enquanto celebrávamos a fragmentação do sujeito, os engenheiros do Vale do Silício desenhavam sistemas para capturar cada pedaço do que restava da subjetividade.

Enquanto negávamos a história, o mercado escrevia a sua.

O pós-estruturalismo foi a vanguarda estética da derrota.

Os algoritmos, sua retaguarda técnica.

Ambos convergiram para o mesmo projeto:

desmobilizar, desarticular, desintegrar.

Mas não estamos condenados.

O corpo abandonado da luta de classes ainda pulsa nos escombros da história.

Ainda vibra nas greves que reaparecem.

Nos motins que explodem.

Nas subjetividades que resistem à pasteurização do desejo.

É hora de voltar à origem — não para repetir, mas para reinventar.

Voltar ao marxismo como método vivo, não como catecismo.

Ao materialismo histórico como lente da totalidade, não como nostalgia.

À crítica da economia política como nervo, músculo e voz.

Não se trata de negar as múltiplas opressões.

Mas de lembrar que elas se entrelaçam no chão da produção, da exploração, do lucro.

Que sem classe, não há revolução.

E que sem sujeito, não há classe.

O capitalismo digital nos quer modulados, dóceis, emocionais, dispersos.

Mas ainda podemos ser históricos.

Ainda podemos ser coletivos.

Ainda podemos ser perigosos.

Para isso, é preciso quebrar os espelhos do eu.

Desligar os algoritmos do conforto.

Reencenar o atrito.

E, acima de tudo, reconstruir o sujeito revolucionário.

Esse não é um texto de lamento.

É uma convocação.

Uma recusa.

Um plano.

Porque entre a obsolescência e a revolução,

a escolha ainda é nossa.

Comentários