Engrenagens invisíveis: como o rentismo global está sugando o mundo e o Brasil

- Redação

- 23 de jul. de 2025

- 17 min de leitura

Inspirada na análise poderosa de Ladislau Dowbor, esta matéria revela como o sistema financeiro e as big techs capturaram o poder global e transformaram a desigualdade e o colapso ambiental em engrenagens permanentes do lucro.

Num mundo onde 147 corporações controlam 40% da economia global, e a BlackRock decide os rumos da Petrobrás, ainda nos falam em livre mercado e democracia. Nesta matéria especial inspirada no artigo “As novas engrenagens políticas e econômicas”, o economista Ladislau Dowbor escancara a lógica de um sistema construído para extrair, não para produzir — e como isso condena o futuro da humanidade

Artigo publicado originalmente em: dowbor.org

O MUNDO NÃO ESTÁ EM CRISE: ESTÁ FUNCIONANDO PARA OS RICOS

“Estamos destruindo o mundo em benefício de poucos.” — Ladislau Dowbor, As novas engrenagens políticas e econômicas (2025)

O mundo está de cabeça para baixo — mas não por erro. O colapso ambiental, a desigualdade obscena, a precarização do trabalho, a financeirização da vida e o avanço da extrema-direita são, antes de tudo, sintomas de um sistema que funciona exatamente como foi programado: para proteger os interesses de uma elite global que controla os fluxos de capital, dados, política e subjetividade. E é essa engrenagem brutal que Ladislau Dowbor escancara em seu artigo-bomba As novas engrenagens políticas e econômicas, publicado em julho de 2025 e já considerado um dos textos mais importantes do pensamento crítico brasileiro recente.

Dowbor não parte da abstração, mas da realidade nua e crua: o 1% mais rico do planeta possui cerca de 230 trilhões de dólares, enquanto a metade mais pobre da humanidade compartilha míseros 5 trilhões. Não se trata de uma fotografia passageira da desigualdade, mas de um sistema global cuja lógica é a aceleração contínua da concentração de riqueza. Um sistema que se retroalimenta: quanto mais poder esse 1% concentra, mais ele molda as regras — políticas, fiscais, tecnológicas e cognitivas — que garantem sua própria reprodução.

No topo político, o que vemos? O mesmo 1%. As corporações financiaram, capturaram e estenderam seus tentáculos sobre parlamentos, governos, agências reguladoras e cortes constitucionais. A democracia, como Dowbor aponta, tornou-se um teatro de sombras. “Cidadania sem poder não é cidadania. Não somos povos, somos plateias”, sentencia o autor.

E como isso se mantém? Por um pacto tácito de inação e paralisia institucional. Sabemos o que fazer — os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU estão aí, claros e tecnicamente viáveis. Temos os recursos. Temos a ciência. Temos a tecnologia. E, ainda assim, a desigualdade cresce, o planeta colapsa e a apatia reina. Por quê? Porque, como escreve Dowbor com precisão cirúrgica, o problema não está na falta de alternativas, mas no próprio sistema de poder que bloqueia as soluções.

Enquanto mais de 735 milhões de pessoas passam fome em 2024, e 6 milhões de crianças morrem anualmente por causas evitáveis, o planeta produz comida suficiente para 12 bilhões de seres humanos. Mas quem controla a terra, a distribuição e os preços são conglomerados transnacionais cuja prioridade não é alimentar a humanidade — é gerar dividendos para acionistas que jamais sujaram as mãos de terra.

Dowbor traz à tona o que muitos economistas evitam dizer em público: vivemos sob um regime de “idiotas da alta tecnologia” — os “hightech assholes”. Não é apenas um insulto. É uma constatação sobre a nova tecnocracia global, onde bilionários, como os que posaram sorridentes atrás de Trump em sua posse de 2025, conduzem o mundo rumo ao colapso climático e à ruína social com a mesma naturalidade com que pressionam “enter” para mover bilhões nos mercados.

O artigo desmonta com rara elegância a mitologia da escassez. O que escasseia não é recurso. É vontade política real de redistribuição. O que impera não é a lógica produtiva, mas o rentismo parasitário — e a matéria segue desvendando, passo a passo, como isso foi possível.

DO CAPITALISMO PRODUTIVO AO RENTISMO DIGITAL

“Não é que bandidos tenham chegado ao topo político — é o processo decisório que se desconectou dos novos desafios.” — Ladislau Dowbor

Durante séculos, o capitalismo se legitimou sob a promessa do progresso material. As fábricas produziam, os trabalhadores recebiam (mal, mas recebiam), os patrões enriqueciam e o Estado intermediava a tensão entre capital e trabalho com políticas públicas, impostos e infraestrutura. Era um jogo desigual, mas havia uma relação visível entre produção, lucro e distribuição. Isso já era.

O sistema que domina o mundo hoje não é mais produtivo, é extrativista. E a matéria-prima agora não é mais minério, petróleo ou café — é a própria vida social imaterial, traduzida em dados, atenção, comportamento e crédito. O capital não busca mais crescer investindo em produção, mas operando algoritmos de drenagem financeira sobre a sociedade conectada. Um sistema que se disfarça de “livre mercado”, mas opera como tecnofeudalismo.

Dowbor apresenta uma distinção fundamental: no capitalismo industrial, enriquecer significava explorar a força de trabalho e vender produtos — era preciso empregar. No sistema atual, não é necessário empregar ninguém. Basta capturar fluxos: de dinheiro, de informação, de atenção. O nome disso é rentismo.

Essa é a lógica das plataformas: o Uber não tem frota, mas drena parte da renda de milhões de motoristas. Os planos de saúde, como a NotreDame, recebem mensalidades de trabalhadores pobres e, em segundos, enviam os lucros para contas da BlackRock — a maior gestora de ativos do planeta. E a conexão entre quem limpa uma casa na periferia e os fundos trilionários que operam em Wall Street é direta, invisível e diária.

Essa engrenagem opera com base em microtransações capturadas por algoritmos que transformam o cotidiano da população em matéria-prima financeira. Cada clique, cada transferência, cada compra no cartão é uma pequena oferenda ao templo do capital fictício. O banco não quer saber da sua vida, quer saber da sua renda disponível para ser capturada em taxas, juros, tarifas e intermediações.

“A extração rentista tornou-se a principal forma de apropriação do excedente social.” — Dowbor

A financeirização do mundo é, portanto, a nova forma da luta de classes — e, como aponta Michael Hudson (citado no texto), é o capital financeiro contra o trabalho e a própria indústria. O próprio processo produtivo se tornou irrelevante diante da possibilidade de obter lucros instantâneos via especulação. Por isso, enquanto o PIB mundial cresce timidamente, os derivativos movimentam mais de US$ 600 trilhões em atividades fictícias — quase 6 vezes o que é efetivamente produzido no planeta.

Nesse mundo imaterial, a terra e as fábricas continuam existindo, mas como meros elementos subordinados à nova lógica de apropriação do excedente. A propriedade não está mais nos campos ou nos galpões — está nos servidores da Amazon, nos data centers da BlackRock, nos algoritmos de predição da Palantir.

A engrenagem que Dowbor denuncia não se move com engrenagens de aço, mas com bits, contratos automatizados e lógica especulativa de curto prazo. É uma nova classe dominante: os donos do tempo real, dos fluxos invisíveis, das plataformas que transformam cada gesto humano em valor de mercado.

E é por isso que essa elite globalizada não precisa mais de legitimidade política. Precisa apenas de estabilidade nos servidores, proteção legal para seus algoritmos e um exército de especialistas, juristas, economistas e jornalistas prontos para repetir que “o mercado está nervoso” sempre que o povo se atreve a levantar a voz.

O resultado? Uma economia sem produção. Um crescimento sem empregos. Um mundo onde o lucro cresce com a fome, o endividamento e a precariedade. Um sistema que transformou renda em dívida, cidadania em cadastro, e democracia em retórica bancária.

Dowbor aponta o que muitos sabem, mas poucos têm coragem de escrever: não se trata mais de capitalismo no sentido clássico — trata-se de um novo sistema, um rentismo de plataforma administrado por algoritmos e fundos globais. E se não nomearmos esse monstro, jamais saberemos como enfrentá-lo.

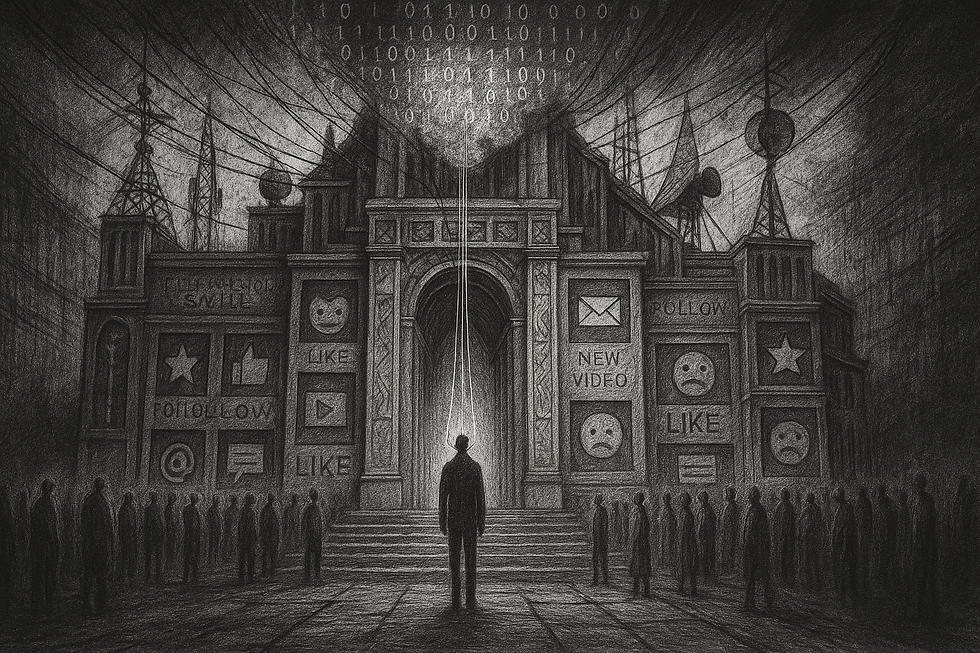

TECNOLOGIA, ALGORITMOS E CONTROLE COGNITIVO

“O dinheiro faz o mundo girar — e nossas cabeças no meio dele.” — Ladislau Dowbor

No novo sistema de poder global, não basta capturar o excedente econômico. É preciso capturar o tempo, a atenção e o desejo. Não basta controlar mercados: é preciso modular mentes. E é isso que Ladislau Dowbor expõe com clareza: vivemos sob um regime de engenharia comportamental algorítmica, onde nossas emoções, escolhas, votos e comportamentos de consumo são operados por um sistema invisível de vigilância e influência.

As plataformas digitais deixaram de ser canais de informação — são hoje instrumentos de predição, manipulação e extração subjetiva. O capitalismo não apenas se digitalizou: ele se infiltrou no território íntimo da cognição, transformando cada gesto humano em ativo financeiro. Não há mais distinção entre publicidade e conteúdo, entre opinião e influência, entre consumo e existência. O sujeito virou target.

Dowbor demonstra como isso ocorre. As 10 maiores gestoras de ativos do planeta — como a BlackRock, Vanguard, Fidelity — não apenas controlam ações de grandes indústrias, mas também são co-proprietárias das big techs que operam o sistema de comunicação global. Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft: todas fazem parte da mesma engrenagem de controle financeiro e informacional.

“Por meio do dinheiro, você gerencia a mente das pessoas, simplesmente investindo no sistema de comunicação, atualmente estudado como a indústria da atenção.”

Essa indústria da atenção é hoje mais lucrativa do que o petróleo. E funciona de forma brutal: empresas produtivas, como a Johnson & Johnson, investem até 27% do preço final de seus produtos apenas em marketing e propaganda. Esse dinheiro vai para as plataformas digitais — que o redistribuem em dividendos para os gigantes da gestão de ativos. E quem paga essa cadeia? Você.

Cada vez que você compra um shampoo ou um plano de celular, está financiando os anúncios que vão interromper seu trabalho, invadir seu feed e interferir na formação da sua consciência. A engrenagem é perfeita: a economia da atenção é retroalimentada pela mercantilização da vida cotidiana, que transforma cada ser humano em uma usina de dados, cliques e reações.

Essa lógica é radicalmente incompatível com qualquer ideal de cidadania. Como diz Dowbor, os dados que geramos pertencem à natureza eletromagnética e deveriam ser um bem comum — mas foram sequestrados por corporações privadas que os transformam em lucro e poder político.

“O poder baseado em computadores governa o mundo, incluindo o sistema imaterial de extração de dinheiro. Apenas informação, não fábricas.”

Esse ponto é decisivo: não estamos mais discutindo apenas economia ou tecnologia. Estamos falando de poder simbólico, dominação cultural e guerra cognitiva. A informação, como fator central da produção, se torna também o eixo da nova forma de controle social. A economia da atenção é, na verdade, a economia da obediência modulada, onde cada notificação, cada recomendação, cada feed é uma peça de um mecanismo maior de estabilização do sistema.

E o que torna isso tudo ainda mais perverso é que essa arquitetura de dominação é apresentada como liberdade. A ideologia tecnolibertária das big techs se apoia na retórica da “escolha individual”, do “livre acesso”, da “autonomia digital” — enquanto por trás dos panos, os algoritmos definem o que você vê, o que você pensa, o que você consome e, cada vez mais, como você vota.

“Regras sobre uso de comunicações seriam uma violação da sua liberdade”, dizem. Mas tecnologia desgovernada gera caos.”

Essa é a falsa liberdade da era digital: ser livre para ser manipulado por sistemas que não podemos ver, entender ou regular.

Dowbor cita autores como Jonathan Haidt (A Geração Ansiosa), Max Fisher (A Máquina do Caos) e Mustafa Suleyman (A Próxima Onda), para mostrar o custo humano desse sistema: depressão, ansiedade, radicalização política, desinformação em massa, isolamento social. O smartphone no bolso virou a nova coleira invisível da subjetividade globalizada.

E enquanto isso, as corporações que operam essa máquina colhem os frutos — econômicos, políticos e estratégicos. Dowbor afirma: “A Meta decide que não deve haver regras sobre as comunicações. O chefe da plataforma é mais poderoso que um ministro da justiça.” E quem ousa sugerir regulação, é acusado de censura, comunismo ou autoritarismo.

É nesse contexto que o autor conecta as transformações tecnológicas às novas formas de tecnofeudalismo, onde a cidadania digital é reduzida à função de gerar lucro invisível para corporações apátridas.

Dowbor está dizendo, sem rodeios: os algoritmos não apenas organizam o caos — eles o reproduzem, o maximizam e o lucram. Se não rompermos com esse sistema, a democracia não morrerá com tanques nas ruas, mas com notificações no celular.

DEMOCRACIA DE FACHADA E O GOVERNO INVISÍVEL DOS TITÃS

“Nenhum desses Titãs são pessoas em quem votamos, mas eles servem a instituições de políticas internacionais, como a OTAN, a CIA, o FMI e grandes universidades do Norte Global.” — Ladislau Dowbor

Quem manda no mundo? A pergunta parece simples, mas a resposta é mais perturbadora do que qualquer teoria da conspiração. Não são presidentes. Não são parlamentos. Não são partidos. Quem governa o planeta no século XXI é uma rede altamente articulada, transnacional e opaca de empresas, plataformas, conselhos e fundos de investimento — uma verdadeira estrutura supranacional de controle corporativo.

Dowbor recorre a uma pesquisa seminal conduzida pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), que mapeou as relações de propriedade e controle entre as principais corporações transnacionais. O resultado é alarmante: um núcleo coeso de 147 grupos controla 40% do sistema corporativo global — e três quartos desses grupos são instituições financeiras.

“Não se trata de mercados. Trata-se de um grupo muito unido de empresas que detêm a maioria das ações umas das outras.”

É a financeirização total do poder: a lógica do investimento substitui a política, e o mundo é comandado por uma “superentidade econômica”, como chamaram os pesquisadores. Essa elite opera como um clube privado de bilionários, acionistas e gestores de ativos — os Titãs do Capital, como define Peter Phillips, citado no artigo.

E quem são esses Titãs?

São 117 diretores que comandam as 10 maiores gestoras de ativos financeiros do mundo, responsáveis por administrar, em 2022, quase US$ 50 trilhões — a metade do PIB mundial. Só a BlackRock gerencia quase US$ 12 trilhões, mais do que o orçamento do governo dos Estados Unidos. E eles não estão sozinhos: esses mesmos 117 indivíduos ocupam assentos em 234 conselhos de empresas, universidades, think tanks, agências multilaterais e instituições de defesa.

Dowbor descreve com precisão: esses diretores são a nova aristocracia global. Não foram eleitos. Não prestam contas a nenhum povo. Não se submetem a regras democráticas. Mas decidem sobre políticas públicas, financiamento de guerras, regulamentação ambiental, inteligência artificial, mídia, redes sociais, medicamentos, saneamento e infraestrutura. São os soberanos de uma ordem mundial informal e inquestionável.

“Os Titãs estão presentes nas forças armadas, nas plataformas digitais, nas fundações filantrópicas e nas universidades. Participam de conselhos de empresas como Apple, IBM, Shell, General Dynamics, Mercedes-Benz, entre outras. É um império sem rosto, mas com tentáculos em toda parte.”

Essa classe global dominante vive em uma bolha cognitiva e financeira. São homens, brancos, formados em universidades de elite, defensores do “livre mercado”, hostis a qualquer redistribuição e incrivelmente blindados contra as consequências humanas de suas decisões. Eles não negam a crise climática — apenas acreditam que ela pode ser gerida sem afetar os retornos dos investimentos. São tecnocratas do fim do mundo, não por ignorância, mas por conveniência.

E como esse império se consolidou? A partir de decisões políticas bem localizadas. Em 2010, a Suprema Corte dos EUA, no caso Citizens United v. FEC, legalizou doações irrestritas de empresas e bilionários a campanhas eleitorais. O resultado foi o colapso da soberania popular: quem financia decide. Como escreve Dowbor, bilionários hoje controlam o processo democrático por meio do financiamento político. E os partidos — sejam republicanos ou democratas — tornaram-se estruturas de fachada para os interesses do capital globalizado.

“O Drill, baby, drill está solidamente estabelecido. Não é uma originalidade de Trump — é o comando central da lógica dos investidores.”

Não se trata de um grupo secreto conspirando — trata-se de um sistema com regras claras, operado por agentes racionais, guiados pela maximização de lucros de curto prazo, independentemente dos custos sociais e ambientais. A expressão “livre mercado” virou eufemismo para um oligopólio global privado, imune à justiça, acima dos Estados, ancorado na especulação e na vigilância digital.

E o mais perverso: tudo isso é vendido como natural, técnico, inevitável. Mas Dowbor nos alerta: essa engrenagem é construída — e, portanto, pode ser desmontada. Para isso, é preciso nomear o inimigo. E o inimigo, hoje, é a arquitetura supranacional do capital financeiro que substituiu a democracia por conselhos corporativos e algoritmos de predição.

Como ele escreve: “Não se trata apenas de bandidos — é um sistema de recompensas negativas.” Um sistema que premia quem destrói, isenta quem rouba, silencia quem questiona — e ainda se vende como meritocracia e progresso.

BRASIL, COLÔNIA FINANCEIRA DO CAPITAL DE PLATAFORMA

“Não se trata de uma nação enfrentando desafios estrangeiros. A dimensão global está solidamente estabelecida dentro de nossas fronteiras — com uma capilaridade surpreendente.” — Ladislau Dowbor

O Brasil não está fora do jogo — ele é parte essencial dele. Só que, ao invés de ser sujeito, é objeto da engrenagem rentista global. O texto de Ladislau Dowbor mostra, com todas as letras, como o país se tornou um território de extração financeira e submissão tecnológica, onde cada trabalhador, empresa, família e serviço público está integrado — e subordinado — ao sistema internacional de drenagem de riqueza.

Dowbor parte de um dado incontornável: desde 1995, os lucros e dividendos distribuídos no Brasil são isentos de impostos. Uma medida tomada durante o governo FHC que transformou o país em um paraíso fiscal para milionários internos e externos. Em outras palavras, enquanto um vendedor de pipoca paga imposto sobre sua maquininha de cartão, os maiores acionistas da bolsa pagam zero sobre seus lucros financeiros.

Essa arquitetura tributária regressiva se soma a outras engrenagens de pilhagem institucional:

A dívida pública consome 10% do PIB, com juros reais na casa de 9% ao ano, transferindo recursos públicos para rentistas — em grande parte estrangeiros.

A dívida privada atinge 70 milhões de brasileiros inadimplentes, com juros médios de 56,4% ao ano e cartões de crédito que chegam a 444%. Isso não é crédito — é agiotagem institucionalizada, com a bênção do sistema bancário e das fintechs.

A indústria nacional está sendo sufocada: o setor, que já representou 22% do PIB, caiu para 11%. Com juros tão altos, não compensa produzir — compensa especular.

As isenções fiscais corporativas consomem outros 4% do PIB. As mesmas empresas que financiam campanhas, compram parlamentares e patrocinam think tanks são premiadas com renúncia de impostos.

“O prejuízo total às famílias pode ser estimado em 10% do PIB. O prejuízo para o setor produtivo, mais 4%. Isso não é falha — é projeto.”

E quem se beneficia? Aqui entra a dimensão mais profunda da denúncia: empresas estrangeiras, principalmente gestoras de ativos como a BlackRock, têm participação direta nas principais empresas brasileiras, como Petrobrás, Vale, Eletrobrás, Sabesp, Itaú, Bradesco, entre outras. Cada real gasto com energia, saúde, telecomunicações e serviços públicos pode terminar, em frações de segundo, em uma conta nas Ilhas Cayman ou em Delaware.

Dowbor não fala em metáforas. Ele mostra como a faxineira que limpa sua casa, ao pagar um plano de saúde, está contribuindo para o lucro de fundos estrangeiros que controlam esse setor. Ele mostra como o Uber transfere cerca de 30% da corrida para investidores ausentes. E mostra, sobretudo, como isso não é inevitável — é uma escolha institucional do Estado brasileiro em servir ao capital financeiro globalizado.

“No Brasil, investir em finanças é mais lucrativo do que produzir. É um suicídio econômico — mas muito vantajoso para quem lucra com a agonia.”

A engrenagem também é política. Como escreve João Peres, citado no artigo, a BlackRock tem no Brasil uma carteira de investimentos três vezes mais poluente do que nos EUA e na Europa. Por quê? Porque aqui pode tudo. A regulação ambiental é fraca, os políticos são compráveis, a mídia é controlada por anunciantes, e o Estado está capturado por interesses que nem sequer residem no país. A ideia de “Estado nacional” perde sentido diante de uma estrutura que opera por dentro das fronteiras para fora dos interesses da população.

“O território das plataformas não conhece fronteiras. O próprio conceito de território mudou.”

Dowbor define isso como uma mudança radical na geografia do poder: enquanto os fluxos financeiros, comunicacionais e legais se globalizaram, a capacidade de regulação segue restrita a Estados nacionais impotentes. Resultado? Uma assimetria brutal entre o poder dos investidores e a soberania das populações.

E o mais devastador: essa engrenagem é vendida como modernidade. A ideia de “atrair investidores”, “reduzir o custo Brasil”, “flexibilizar direitos”, “estabilizar o mercado” são, na prática, formas ideológicas de convencer o povo a aceitar sua própria expropriação.

Como diz Dowbor: “Nos acostumamos tanto a esperar que as soluções venham de cima que esquecemos que a base eletromagnética da comunicação pertence à natureza, e o conhecimento pertence à humanidade.”

A frase é central: não estamos condenados — estamos condicionados. E isso pode ser rompido.

REPROGRAMAR O SISTEMA: SOLUÇÕES DE BAIXO PARA CIMA

“O interessante em toda essa pirâmide de poder é que podemos recuperar o controle na base — e fazer o sistema trabalhar para nós, e não o contrário.” — Ladislau Dowbor

Depois de radiografar com precisão cirúrgica o funcionamento de um sistema que extrai valor das pessoas, da natureza e da própria democracia, Ladislau Dowbor não recorre ao fatalismo. Pelo contrário: ele afirma com todas as letras que há saídas — mas elas não virão do topo.

A ruptura só pode partir de mudanças sistêmicas que invertam a lógica do rentismo: colocar a tecnologia a serviço das pessoas, restituir ao Estado sua função pública, devolver ao conhecimento seu caráter comum, e estruturar a economia em torno do bem-estar e da sustentabilidade, e não da especulação.

E isso já está acontecendo — nas margens, nos interstícios do sistema. Dowbor cita o exemplo da cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, que desenvolveu uma plataforma de transporte colaborativo municipal. Nela, os motoristas ficam com 95% do valor da corrida, e o lucro fica na cidade. A diferença entre isso e o Uber? É a diferença entre soberania e servidão digital.

O que está em jogo, portanto, é a disputa sobre a infraestrutura digital do século XXI: ela será pública, comum, democrática? Ou será um campo de extração comandado por megacorporações, alimentado pelos nossos dados e desejos?

“Toda a base eletromagnética da comunicação imaterial pertence à natureza, não às corporações. O mesmo vale para o dinheiro virtual. Podemos fazer tudo funcionar para nós — e não o contrário.”

A proposta de Dowbor é radical no melhor sentido da palavra: vai à raiz do problema. Ele argumenta que a informação, a inteligência, o conhecimento técnico e os algoritmos devem ser socializados — e não controlados por monopólios privados. Para isso, cita Elinor Ostrom, vencedora do Nobel por seus estudos sobre bens comuns, e Charlotte Hess, que defende a noção de “conhecimento como commons”.

Essa mudança implica reconhecer que a democracia do século XXI precisa ser digital, informacional e sistêmica. Não basta mais votar a cada quatro anos. É necessário reconstruir as engrenagens do poder, atualizando o sistema político à altura das transformações tecnológicas em curso.

Isso inclui:

Regular as big techs com coragem — taxar, auditar, submeter à legislação nacional.

Tributar os lucros e dividendos dos super-ricos, encerrando o paraíso fiscal em território nacional.

Revogar a Lei Kandir e as isenções que premiam a extração colonial de recursos naturais.

Redesenhar o sistema financeiro, criando bancos públicos, plataformas de crédito comunitário e moedas locais que escapem ao ciclo da dívida.

Democratizar a comunicação, enfrentando a concentração midiática e construindo plataformas públicas de informação e formação crítica.

Mas há algo ainda mais profundo: é necessário reconstituir a cultura política da participação, da solidariedade, da cidadania ativa. Porque, como o próprio Dowbor aponta, o sistema atual despolitiza os sujeitos ao mesmo tempo em que precariza suas vidas.

“O principal fator de produção é a informação. E o conhecimento pertence à humanidade — não pode ser privatizado.”

Essa ideia, tão simples quanto revolucionária, desmonta toda a retórica meritocrática, tecnocrática e libertária que sustenta o status quo. O futuro, afirma Dowbor, não será construído com mais gadgets, mais apps e mais promessas vazias de inovação — será construído com organização popular, ciência pública, redes colaborativas e novas instituições.

Trata-se de reprogramar o sistema. Não apenas o digital — mas o sistema de valores, de prioridades, de governança. Fazer com que os algoritmos obedeçam à ética pública. Que o crédito esteja a serviço da produção. Que a comunicação seja instrumento de esclarecimento — e não de distração. Que a economia produza bem-estar, e não mais miséria.

É essa a mensagem final de Dowbor: não estamos condenados a esse futuro. Estamos convocados a mudá-lo.

ENCERRAMENTO — ENFRENTAR AS ENGENHARIAS DO COLAPSO

“Ou controlamos a engrenagem, ou seremos triturados por ela.” <código aberto>

O texto de Ladislau Dowbor é mais do que uma análise econômica. É um chamado à lucidez. Ele nos mostra que o mundo não é movido por leis naturais — mas por decisões políticas tomadas por quem nunca vimos, em conselhos que nunca votamos, a partir de algoritmos que nunca entendemos. E que, se não os enfrentarmos, transformarão a desigualdade, o colapso ambiental e a alienação cognitiva em condições permanentes de existência.

Mas também nos lembra que as engrenagens podem ser invertidas. Que há margens, brechas, circuitos de insubmissão e reinvenção. Que a base tecnológica que hoje nos aprisiona pode ser reprogramada — se colocada a serviço do bem comum. Que a informação, esse novo motor da história, pode ser compartilhada, cultivada, protegida — e usada para libertar.

No Brasil, onde a financeirização estrangula a soberania, a desigualdade é cultivada como política pública e as big techs moldam a opinião com inteligência artificial, esse chamado é urgente. Não haverá soberania informacional, justiça social nem democracia efetiva enquanto o país continuar governado por plataformas, algoritmos e fundos estrangeiros.

Por isso o Código Aberto publica esta matéria. Porque divulgar, traduzir e amplificar textos como este — de um dos mais brilhantes intelectuais do país — é parte da luta. Porque acreditamos que a crítica bem fundamentada é trincheira, é arma, é farol.

E porque, como escreveu Dowbor, “sabemos o que precisa ser feito. Temos os dados. Temos o dinheiro. Temos a tecnologia. Falta apenas a decisão.”

A decisão é coletiva. E começa agora.

Comentários