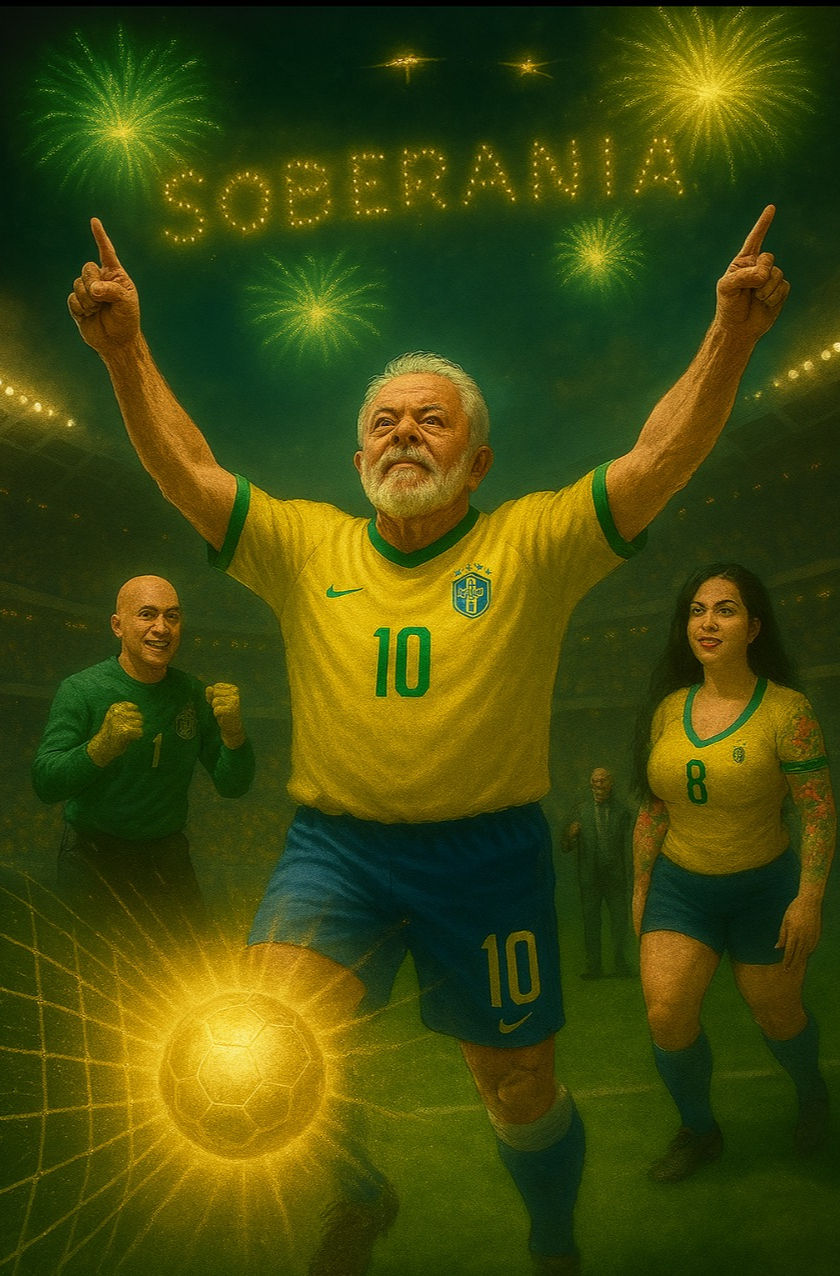

Lula chama o jogo

- Rey Aragon

- 17 de jul. de 2025

- 17 min de leitura

Atualizado: 19 de jul. de 2025

O Estado brasileiro enfim entra em campo nas disputas sobre a tecnologia.

Após anos de silêncio, hesitação e omissão, o presidente Lula assume a dianteira e se alia ao STF para enfrentar o poder desestabilizador das big techs. Em tempos de guerra híbrida, essa é uma batalha pela própria soberania do Brasil.

O dia em que Lula chamou a bola pra si

Foi no dia 17 de julho de 2025 que o jogo mudou. Naquela manhã, diante de um país cercado por tensões políticas, ameaças difusas e conspirações algorítmicas, Luiz Inácio Lula da Silva atravessou o campo institucional, olhou para as arquibancadas virtuais da democracia brasileira e, como um craque que conhece o tempo e o espaço da história, chamou a bola pra si. O gesto não foi apenas simbólico. Foi político, estratégico e, acima de tudo, soberano. Pela primeira vez desde sua volta ao Palácio do Planalto, Lula assumiu publicamente que o Brasil está sob ataque, e que as big techs são peças centrais dessa guerra invisível.

O discurso foi curto, mas seu subtexto foi longo. Lula não usou jargões tecnocráticos, tampouco entrou nos labirintos técnicos do projeto de regulação das plataformas. Em vez disso, fez o que estadistas fazem: demarcou o campo, se posicionou ao lado do Supremo Tribunal Federal e, com a serenidade de quem já viu o Brasil sangrar mais de uma vez, disse em alto que não permitirá que empresas estrangeiras destruam a democracia brasileira com algoritmos e dinheiro sujo. Foi um gesto de coragem rara — o tipo de gesto que faltou em 2013, que hesitou em 2016, que silenciou em 2018 e que quase não veio em 2022.

O que vimos foi o nascimento de um novo tempo: o tempo do enfrentamento tecnopolítico. Lula parece, enfim, ter compreendido que estamos em meio a uma guerra híbrida de longa duração, na qual o inimigo não veste farda nem empunha armas visíveis, mas se infiltra nos fluxos informacionais, manipula afetos, distorce realidades e promove o caos como método. É a guerra do século XXI — e as plataformas digitais são seu principal campo de batalha.

Até então, essa guerra vinha sendo enfrentada quase que exclusivamente pelo STF, em especial por ministros como Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, que se tornaram alvos de campanhas sistemáticas de ódio, difamação e ameaça orquestradas por redes ligadas à extrema-direita. O Executivo federal, por sua vez, hesitava. Entre o medo de parecer autoritário e a pressão de setores empresariais e midiáticos, Lula oscilava. Mas nesta terça-feira, a hesitação deu lugar à decisão — e a decisão deu lugar à história.

Ao chamar a bola para si, Lula reescreve o enredo da disputa informacional brasileira. Mais do que isso: ele reconhece que, sem soberania digital, não há democracia possível. E ao dar as mãos ao STF, não apenas fortalece o Estado brasileiro como estrutura republicana, mas envia um recado claro às big techs: o tempo da omissão acabou. O Brasil, mesmo diante de pressões internacionais, chantagens econômicas e articulações antidemocráticas, decidiu jogar o jogo da regulação. E quer vencer.

Nesse gesto, há uma pedagogia política profunda. Ao contrário da tecnocracia fria dos que enxergam a regulação apenas como uma pauta jurídica ou econômica, Lula compreende — e comunica — que estamos diante de uma encruzilhada civilizatória. Ou enfrentamos agora o poder privatizado da desinformação algorítmica, ou seremos derrotados por ela nas urnas, nas escolas, nas instituições e nas ruas. Não se trata apenas de likes ou views. Trata-se do destino do projeto democrático brasileiro.

Este foi o dia em que Lula deixou de apenas administrar o Brasil e passou a defender o Brasil. Um dia que será lembrado, estudado e talvez — com sorte e luta — celebrado como o momento em que o Estado decidiu enfrentar o Leviatã digital com a coragem que a história exige.

As Big Techs e a desestabilização global: uma anatomia do poder iformacional

Poucos fenômenos da história recente condensam tanta violência simbólica, sofisticação técnica e desregulação sistêmica quanto o poder das big techs. Empresas como Google, Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), X (ex-Twitter), Amazon e TikTok transformaram-se em atores geopolíticos sem bandeira, com orçamento superior ao PIB de muitos países, poder de vigilância que ultrapassa qualquer aparato estatal e capacidade de intervenção direta em processos democráticos. Trata-se de um novo tipo de império — um império informacional, sem exército formal, mas com capacidade de guerra total.

As big techs não são neutras. Elas vendem neutralidade enquanto operam, sistematicamente, uma engenharia social disfarçada de conveniência. Seus algoritmos não são meros filtros de conteúdo, mas dispositivos de orientação cognitiva, capazes de modular afetos, ampliar radicalizações e destruir consensos mínimos de realidade. Desde o Brexit até a ascensão de Trump, passando pelas eleições nas Filipinas, Índia, Hungria, Israel, Colômbia e Brasil, o rastro da interferência digital é sempre o mesmo: manipulação emocional, desinformação viral e desestabilização institucional.

O modelo de negócios dessas plataformas não sobrevive com democracia plena. Ele se alimenta da instabilidade. O lucro nasce do caos. O engajamento cresce onde há medo, indignação e ódio. E por isso a verdade, a ciência, a justiça e a política pública se tornaram alvos preferenciais. A lógica algorítmica não é apenas comercial — ela é ontológica. As plataformas foram desenhadas para capturar atenção, reduzir a complexidade, intensificar polarizações e monetizar o conflito. Quanto mais fragmentada for a sociedade, mais valiosa é a propaganda segmentada que vendem.

É nesse cenário que o Brasil se torna, desde 2013, um dos principais laboratórios da guerra informacional. Aqui, a arquitetura algorítmica foi testada em escala industrial. O WhatsApp foi o vetor das fake news de 2018. O Telegram, a trincheira dos golpistas de 2022. O YouTube e o Facebook pavimentaram a popularização do negacionismo científico, da antipolítica e da antipatia pela justiça. E tudo isso com a chancela de uma suposta liberdade de expressão que, na prática, protege bilionários e massacra a soberania informacional de países inteiros.

Não por acaso, as big techs resistem a qualquer tentativa de regulação. Alegam censura, mas operam censura silenciosa por algoritmos. Alegam liberdade, mas vendem dados privados a quem pagar mais. Alegam neutralidade, mas financiam think tanks ultraconservadores e promovem candidatos que favorecem a manutenção do descontrole. O jogo é claro: manter o Estado de joelhos, a sociedade fragmentada e a informação como mercadoria opaca, inacessível e manipulável.

É neste ponto que a decisão do governo Lula ganha relevância histórica. Não se trata apenas de apoiar um projeto de lei. Trata-se de reposicionar o Brasil como Estado soberano diante de um novo colonialismo: o colonialismo digital. Se no passado as nações do Sul Global foram exploradas por espadas, cruzes e empresas de mineração, hoje são dominadas por códigos, plataformas e empresas de tecnologia com sede nos Estados Unidos e presença hegemônica em todo o planeta.

A regulação das plataformas, portanto, não é um capricho. É uma luta civilizatória. E ao chamar a bola para si, Lula compreendeu que não basta governar com likes e popularidade. É preciso governar com soberania — inclusive no ciberespaço.

A huerra híbrida no Brasil: de 2005 à tempestade algorítmica de 2026

Se a guerra híbrida é o novo paradigma do conflito no século XXI, o Brasil é, há pelo menos duas décadas, o seu principal campo de experimentação no Sul Global. O marco inaugural dessa ofensiva não está nos tanques, mas nos silêncios; não nos tiros, mas nos dados; não nas invasões militares, mas na arquitetura invisível da instabilidade. Foi em 2005, com o fim das negociações da ALCA e a afirmação do Brasil como liderança soberana e desenvolvimentista na América Latina, que se acendeu o sinal de alerta nos bastidores do poder global. O Brasil deixava de ser apenas um território a ser explorado e passava a ser um ator estratégico a ser contido.

A partir daí, inicia-se uma ofensiva profunda, duradoura, silenciosa e altamente tecnológica sobre o tecido informacional do país. Em 2006, os primeiros sinais de guerra cultural organizada já eram perceptíveis nas redes. Em 2010, a ascensão de movimentos evangélico-midiáticos e o fortalecimento de think tanks ultraliberais marcaram uma nova etapa da desestabilização. Em 2013, com as Jornadas de junho — catalisadas por redes sociais e por uma engenharia emocional de multidões — o Brasil inaugurava a era da mobilização algorítmica sem rosto. O grito contra vinte centavos era só o sintoma. A doença era mais profunda: um país sendo virado do avesso por narrativas importadas, dados capturados, emoções manipuladas.

Em 2014, o discurso de ódio já se encontrava normalizado. A Lava Jato, que deveria ser um processo judicial, tornou-se uma operação de guerra psicológica, com vazamentos seletivos, espetáculo midiático e apoio de redes de desinformação que se espalhavam como metástase. Era o lawfare em sua forma mais cruel, jogando no lixo não apenas biografias e mandatos, mas a confiança da população em qualquer forma de justiça.

2016 trouxe o golpe parlamentar-midiático-jurídico. Um impeachment sem crime, legitimado por uma sociedade que já não distinguia fato de opinião, justiça de vingança, democracia de ressentimento. As plataformas digitais, já então dominadas por sistemas de recomendação que favoreciam sensacionalismo, paranoia e teorias da conspiração, foram armas centrais dessa ruptura.

A eleição de 2018 foi a consagração do Brasil como laboratório algorítmico. O WhatsApp foi o principal instrumento de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral, desarmado e despreparado, foi atropelado por uma avalanche de fake news produzidas em centrais de marketing político digital financiadas por setores empresariais e alimentadas com dados de usuários extraídos por métodos ilegais. Jair Bolsonaro não venceu apesar da desinformação: ele venceu por causa dela. Era o candidato perfeito para um sistema baseado no ódio, na pós-verdade e na antipolítica.

Mesmo derrotado em 2022, o bolsonarismo deixou um legado estrutural: redes de comunicação autônomas, comunidades digitais radicalizadas e uma cultura cínica de desconfiança generalizada contra qualquer instância de mediação democrática — do Congresso à imprensa, da universidade à justiça. É neste cenário que se desenha a tempestade algorítmica de 2026: uma nova tentativa de captura institucional pela via digital, agora com mais recursos, mais inteligência artificial generativa, mais dinheiro transnacional e mais articulação internacional.

Por trás de tudo isso, operam as big techs — como infraestruturas, como ecossistemas e como agentes ativos. As plataformas tornaram-se, na prática, sistemas de governança paralela, onde a soberania estatal é desautorizada, as leis nacionais são ignoradas, e a população é tratada como rebanho de dados. Elas não apenas abrigam, mas cultivam redes golpistas, grupos de ódio e campanhas de sabotagem cognitiva. E fazem isso porque lucram com isso.

Diante disso, a pergunta que o Brasil precisava responder era simples e brutal: até quando o Estado permaneceria neutro — ou cúmplice — diante de uma guerra que já ceifou a democracia?

Com o discurso do dia 17 de julho de 2025, Lula começou a oferecer uma resposta. E com isso, inaugurou ciclo: o ciclo da resistência institucional consciente da guerra em curso.

O STF na vanguarda da defesa democrática

Enquanto o poder Executivo titubeava, e o Legislativo flertava perigosamente com as redes da desinformação, foi o Supremo Tribunal Federal que, muitas vezes sozinho, assumiu o papel de última trincheira institucional da democracia brasileira. Não por heroísmo, mas por sobrevivência. Diante do avanço brutal da guerra híbrida, da corrosão acelerada da confiança pública nas instituições e da ascensão de um projeto político nitidamente autoritário, restou ao STF ocupar um espaço que, em tempos normais, seria compartilhado com o restante das engrenagens republicanas. Mas o tempo era (e ainda é) anormal.

Desde 2018, o Supremo tornou-se alvo central da máquina de destruição simbólica alimentada por plataformas digitais. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso — cada um à sua maneira — passaram a enfrentar, não apenas juridicamente, mas politicamente, uma ofensiva algorítmica que combinava deepfakes, bots, memes, vídeos falsos, campanhas de difamação, ameaças físicas e tentativas de deslegitimação generalizada. A máquina não queria apenas derrotar decisões judiciais — queria quebrar a espinha institucional do Brasil. E as plataformas, longe de atuarem como mediadoras, serviram como palco, amplificadoras e, em muitos casos, cúmplices silenciosas da tentativa de liquidação simbólica do STF.

O Inquérito das Fake News (4781) foi uma das primeiras reações sistemáticas de um Poder da República à nova anatomia da guerra híbrida. Inicialmente visto com desconfiança por setores liberais da imprensa e por uma parcela da comunidade jurídica, o inquérito tornou-se, ao longo do tempo, um instrumento crucial para mapear, conter e enfrentar o ecossistema da desinformação. Foi através dele que se identificaram redes coordenadas de ataques ao Judiciário, milícias digitais financiadas por empresários bolsonaristas e conexões internacionais com estruturas golpistas. A reação da extrema-direita veio à altura: o STF passou a ser pintado como inimigo da liberdade, censor da verdade, inimigo do povo.

Mas o que o Supremo enfrentava era muito maior que ofensas ou memes: era a tentativa de captura do espaço público por uma lógica de guerra. E é preciso reconhecer: sem a firmeza de ministros como Moraes, talvez o Brasil não tivesse sobrevivido ao 8 de janeiro de 2023.

Mesmo assim, o STF esteve sozinho por muito tempo. O silêncio do Executivo entre 2019 e 2022 era compreensível — afinal, era o próprio bolsonarismo que ocupava o Planalto. Mas a ausência de um apoio decidido por parte do governo Lula entre 2023 e meados de 2025 gerava perplexidade. O presidente que outrora denunciava golpes, lawfare e perseguições parecia hesitante quando o tema era o poder das plataformas e a regulação do espaço informacional. Parte da esquerda se dividia entre o medo da censura e o fetiche da liberdade de expressão absoluta — como se a liberdade pudesse resistir à avalanche de manipulações algorítmicas que corroem a base mesma do discernimento público.

Foi nesse vácuo que o STF agiu. E pagou caro por isso. Sofreu atentados, perdeu apoio popular, foi demonizado por setores empresariais e políticos, e ainda assim resistiu. A história, com o tempo, talvez reconheça que, na ausência de outros poderes, coube à Corte a missão ingrata de sustentar os pilares da democracia brasileira sob ataque digital.

Por isso o gesto de Lula, no dia 17 de julho, carrega também um gesto de reparação institucional. Ao dar as mãos ao STF na defesa da regulação das big techs, o presidente rompe com o ciclo da omissão e do cálculo político, e finalmente reconhece — ao menos em ato — que o Judiciário não pode ser deixado sozinho numa guerra que, se vencida pelo inimigo, não poupará nenhum dos Três Poderes.

É o início de uma aliança tardiamente necessária. Não se trata de harmonia protocolar entre instituições, mas de união estratégica entre forças republicanas contra uma ameaça tecnopolítica transnacional que atua para implodir a democracia brasileira desde dentro, a partir dos celulares, das timelines, das redes de influência e das câmaras de eco do ressentimento.

O STF resistiu. Mas o Brasil precisa, agora, atacar. E isso só é possível com o Executivo em campo.

O seminário do PL com Big Techs: o estopim da virada

Foi em Fortaleza, no final de maio de 2025, que ocorreu o ponto de ruptura: o “Seminário Nacional de Comunicação” promovido pelo PL, com presença ativa de Google, Meta, Caput, X e TikTok, foi registrado por Sara Goes em seu artigo viral “BigTechs e Bolsonaro armam exército digital para 2026”. Na coluna, Goes não hesita: “O adversário monta seu exército com instrução de multinacional… é a codificação da extrema‑direita, uma aliança entre o mercado e o caos”.

Aquilo deixou de ser suspeita e converteu-se em constatação: havia um projeto articulado para profissionalizar milícias digitais com apoio técnico direto das big techs. O artigo não passou despercebido no Palácio do Planalto. Sabemos que Lula leu, compartilhou com sua equipe e tomou ciência de que não se tratava apenas de eventos descentralizados — mas de uma cadeia institucional e técnica em construção. Ali, ficou evidente que as plataformas não eram meras ferramentas, mas parceiras ativas num plano de manipulação algorítmica e radicalização política.

Com Sara Goes mapeando a estrutura do “exército digital” bolsonarista, o alerta chegou ao cerne do governo: não era uma fake news ou um evento isolado — era um ataque coube bem no arco estratégico de uma guerra híbrida. Lula, que até então adotava uma postura mais cautelosa sobre regulação, percebeu que permitir tal exposição institucional passiva se tornaria cúmplice.

O PL — e não apenas seus militantes, mas com o aval técnico das big techs — promoveu um manual público de instrução de campanha: bots, vídeos automatizados, uso de IA para criação de podcasts, impulsionamento via WhatsApp Business — tudo com apoio explícito de multinacionais. Ninguém mencionou riscos de desinformação; ninguém citou democracia. As plataformas estavam ali como assessoras, como facilitadoras de um projeto de poder digital sem freios.

Diante desse quadro, Lula teve clareza: ou reagia com força institucional — ou assistiria o Brasil ser tragado por um sistema de controle informacional orquestrado por elites estrangeiras e setores antidemocráticos no país. O ponto de virada aconteceu ali, no Palácio, depois que o artigo de Goes ultrapassou os muros do auditório e chegou às mãos do presidente.

E foi esse movimento, na sequência, que culminou no pronunciamento de 17 de julho de 2025. Não apenas um gesto retórico, mas um recado político e estratégico — uma resposta direta ao seminário que, sob o argumento de liberdade, coordenava um verdadeiro exército digital contra a democracia.

Lula assume a dianteira: um novo capítulo na defesa da soberania digital

Na manhã de 17 de julho de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apenas fez um discurso — ele inaugurou uma doutrina. Foi a primeira vez, em termos explícitos, que o chefe do Executivo brasileiro reconheceu a existência de uma guerra híbrida em curso e declarou, com todas as letras, que o Brasil não será refém das plataformas digitais. A fala, firme, contundente e sem eufemismos, marca um divisor de águas na história recente do país: o momento em que o Estado brasileiro, através da voz de seu maior mandatário, decidiu romper o pacto de subordinação silenciosa às big techs.

“Se depender de mim, não vai ter empresa estrangeira ditando regra contra a democracia brasileira”, disse Lula, olhando para as câmeras com a firmeza de quem entende que a disputa não é jurídica, nem apenas política, mas civilizatória. A frase, embora simples, foi o resultado de um processo longo e tenso, que envolveu hesitação, pressão e aprendizado. E que teve, como ponto de ignição, o artigo de Sara Goes denunciando o seminário do PL com representantes das plataformas.

Ao assumir o protagonismo do debate, Lula reposiciona o Executivo federal como força ativa — e não mais passiva — na disputa tecnopolítica que molda o destino das democracias do século XXI. A partir daquele momento, o presidente deixou claro que a defesa da soberania informacional, da regulação algorítmica e do combate à desinformação são, sim, funções de governo. Que não cabe mais à Justiça sozinha — muito menos ao STF em isolamento — enfrentar uma arquitetura de poder digital global que atua para sabotar instituições, radicalizar o debate público e financiar narrativas antinacionais.

O gesto foi também simbólico: Lula, que durante anos viu sua biografia ser destruída por campanhas de ódio nas redes sociais, que foi vítima de lawfare amplificado por algoritmos, que viu sua imagem ser moída por desinformação viralizada, agora compreende, em dimensão plena, que a luta contra as plataformas não é apenas uma luta pessoal — é uma luta histórica.

Mais do que se solidarizar com o STF, Lula o incorpora como aliado. Mais do que defender a regulação, ele a transforma em bandeira nacional. E mais do que responder a uma provocação do PL, ele planta uma resposta de Estado. É a transformação da dor em doutrina, da reação em ação, do trauma em estratégia.

Essa inflexão é histórica também porque coloca o Brasil em posição de vanguarda num debate que mobiliza o mundo. Enquanto a União Europeia discute o Digital Services Act e os Estados Unidos hesitam diante do lobby bilionário das plataformas, o Brasil — país do Sul Global, ex-colônia, território testado por algoritmos desde 2013 — sinaliza ao planeta que existe outro caminho. Que um Estado democrático pode, sim, enfrentar corporações digitais e defender o interesse público. Que a regulação pode ser instrumento de soberania, e não de censura. E que a liberdade de expressão não pode ser capturada como escudo para proteger crimes, manipulações, golpes e assassinatos simbólicos.

A decisão de Lula de chamar a bola para si não é apenas um ato político. É uma pedagogia institucional. É o início da construção de um novo campo: o da soberania digital brasileira como projeto de nação. E ao estender a mão ao STF, o presidente finalmente compreende — e demonstra — que, diante de um Leviatã algorítmico transnacional, só é possível resistir com unidade institucional, clareza estratégica e coragem republicana.

Foi um gesto que demorou. Mas chegou. E chegou no tempo certo: antes que o país voltasse a cair — e talvez sem volta — nas mãos de um exército digital a serviço do caos.

O que está em jogo: democracia, soberania e futuro

A guerra em curso não é apenas contra a mentira. É contra a possibilidade de existir um futuro democrático no Brasil. Quando Lula assume a dianteira e estende a mão ao STF, o que ele está tentando preservar não é um governo — é a própria ideia de país. Porque o que está em disputa, neste momento, é se ainda teremos uma esfera pública capaz de sustentar o dissenso civilizado, o diálogo institucional e a produção de consensos mínimos. Ou se viveremos para sempre sob o domínio de algoritmos treinados para o conflito, o ódio e a manipulação emocional.

A ofensiva da extrema-direita, com o suporte ativo das big techs, não visa apenas vencer eleições. Ela visa destruir os marcos da democracia liberal representativa e substituí-los por um regime de controle afetivo-tecnológico, onde a verdade seja irrelevante, a política seja performática e a sociedade esteja permanentemente em guerra consigo mesma. É o fascismo 4.0: menos tanques, mais trends; menos censura formal, mais bolhas informacionais letais; menos golpe clássico, mais colapso da inteligibilidade coletiva.

A regulação das plataformas, nesse contexto, não é um detalhe. É uma condição de possibilidade para que o Brasil continue existindo como um projeto de nação plural, republicana e autônoma. Sem isso, todo o resto — o SUS, a educação pública, a ciência, o salário mínimo, a Amazônia, os direitos civis — está sob risco. Porque sem um espaço público funcional, nenhum debate sobre o bem comum pode prosperar. E sem soberania informacional, toda política progressista se torna um castelo de areia cercado por bots.

É por isso que o movimento de Lula rompe com a lógica da passividade. Ao compreender que o inimigo é estruturado, transnacional e amparado por bilionários, ele reconhece que a resposta também precisa ser sistêmica, pública e institucional. Isso não significa sufocar o debate — significa resgatar a possibilidade de que o debate exista fora das garras dos algoritmos de engajamento que amplificam mentiras e silenciam verdades.

O que está em jogo, também, é a autonomia dos povos. A quem servem essas plataformas que se recusam a obedecer leis nacionais? Que alegam liberdade, mas escondem seus termos de uso? Que lucram com fake news e desmonetizam conteúdos progressistas? Que tratam dados pessoais de brasileiros como matéria-prima para experimentos psicológicos, sem nenhuma transparência ou prestação de contas? Quando um país perde o controle sobre a própria infraestrutura de comunicação, ele perde mais que soberania digital — ele perde a capacidade de imaginar a si mesmo.

Não se trata de escolher entre liberdade e censura. Trata-se de escolher entre civilização e colapso. O projeto bolsonarista-algorítmico para 2026 já está em marcha. Ele conta com ferramentas de inteligência artificial generativa, produção automatizada de vídeos, redes de impulsionamento transnacional e o apoio logístico de empresas bilionárias que têm interesse direto na erosão do Estado brasileiro. Ignorar isso seria suicídio político. Enfrentar isso, como agora Lula começa a fazer, é o primeiro passo para reescrever o destino.

Se queremos um país onde a política ainda possa ser feita com palavra, com projeto e com povo, então precisamos enfrentar agora — com coragem e estrutura — o poder ilegítimo que as plataformas digitais passaram a exercer sobre nossa vida comum.

Conclusão: a história começa a mudar

Poucas vezes, na história recente do Brasil, um gesto presidencial teve o poder de inaugurar etapa da luta democrática. O discurso de Lula no dia 17 de julho de 2025 não foi apenas uma fala — foi uma virada. Foi o momento em que o Estado brasileiro, pela voz de seu chefe de governo, reconheceu que está em guerra. Uma guerra sem tanques, mas com servidores. Sem soldados, mas com exércitos digitais. Sem tiros, mas com memes, bots, vídeos virais e algoritmos capazes de destruir reputações, instituições e futuros.

Ao estender a mão ao STF, Lula rompe com a lógica da hesitação. Ele compreende que a guerra híbrida não pode mais ser enfrentada com timidez, nem com ilusões de neutralidade institucional. O que está em jogo é o destino da democracia brasileira — e, com ela, o próprio direito de existir como povo soberano no século XXI.

Não se trata de fetichizar o Estado, nem de transformar a regulação em fetiche tecnocrático. Trata-se de construir uma doutrina nacional de soberania informacional. Uma estratégia de proteção do espaço público contra a captura algorítmica por interesses antidemocráticos, antinacionais e, sobretudo, antipopulares. A virada de Lula é histórica porque abre uma brecha onde antes havia paralisia. Onde antes havia silêncio, agora há voz. Onde antes havia retração, agora há ataque.

Mas é só o começo.

A história começa a mudar quando a coragem encontra o tempo certo. Quando a liderança assume a responsabilidade de proteger não apenas seus votos, mas o horizonte comum. Quando um presidente, antes difamado, perseguido e silenciado por essas mesmas plataformas, decide reverter a dor em doutrina, o trauma em trincheira, e a memória em futuro.

Cabe agora à sociedade civil, à imprensa crítica, às universidades, aos movimentos sociais e à militância popular ocupar essa brecha. Transformar esse gesto em política de Estado. Garantir que não seja só um momento — mas o início de uma nova era. Uma era em que o Brasil não seja mais laboratório de desinformação, mas vanguarda de soberania.

Porque a democracia não se defende sozinha. E, a partir de agora, ela sabe que pode contar com o craque que chamou a bola pra si.

Comentários